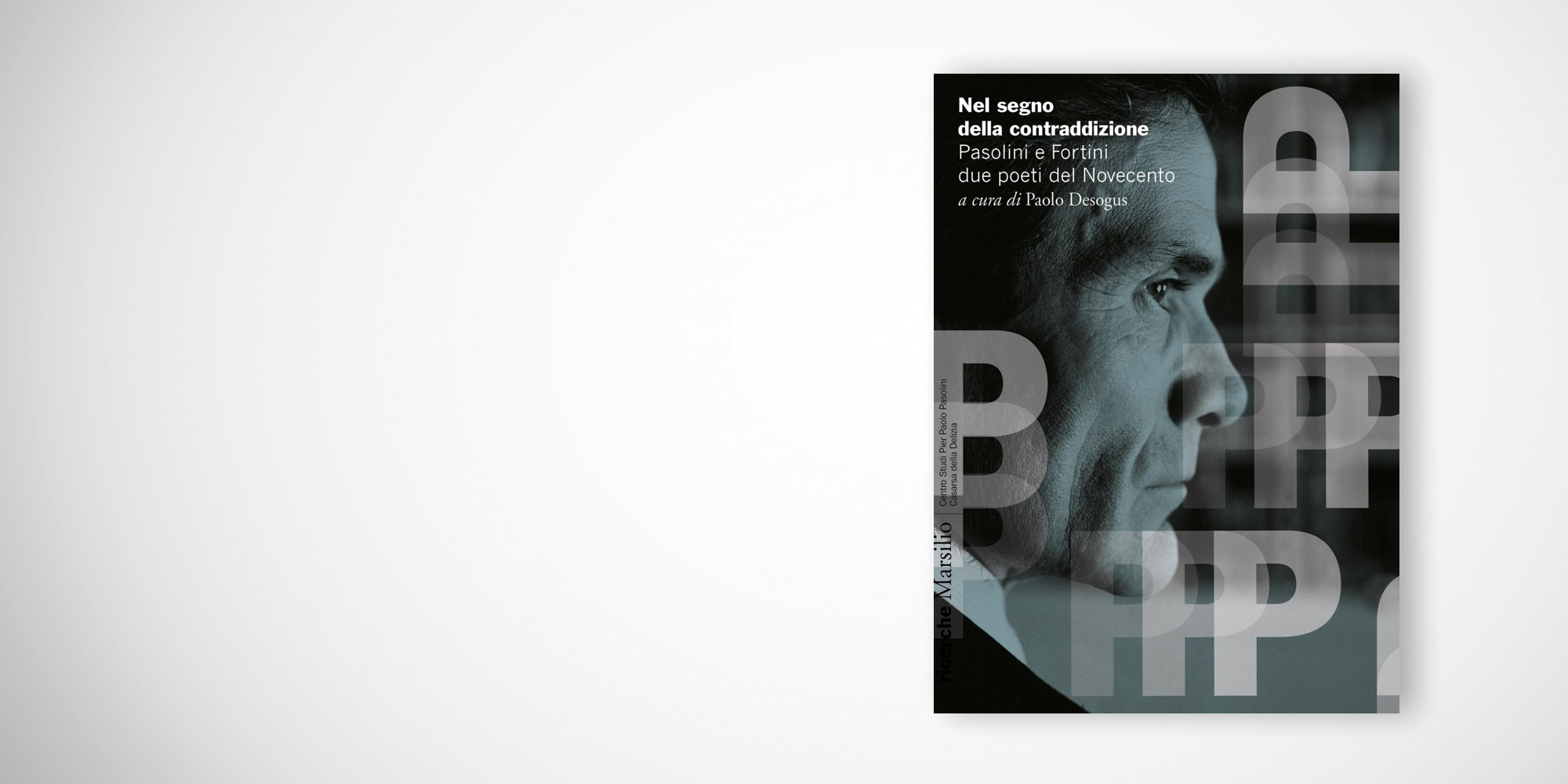

Ormai sembrano trascorsi secoli dal tempo in cui Fortini e Pasolini discutevano di intellettuali e politica e di marxismo e rivoluzione. E a porre una “pietra sopra” (per ricordare il titolo di un bel libro di saggi di Italo Calvino) su quella singolare stagione è stato lo stesso autore dei Dieci inverni che ne 1993 ha pubblicato da Einaudi il bellissimo libro Attraverso Pasolini, in cui ha raccolto riflessioni, note e articoli da lui dedicati al poeta bolognese e la maggior parte delle lettere che si sono scambiate nel corso di più di un decennio. E proprio la ristampa di quest’ultimo libro (A c. di V. Celotto e B. De Luca, Quodlibet, Macerata 2022) ha rappresentato la base di partenza del Convegno tenuto a Casarsa nel mese di novembre 2023, i cui Atti sono stati da poco pubblicati dalla Marsilio, con il titolo Nel segno della contraddizione. Pasolini e Fortini due poeti del Novecento, a cura di Paolo Desogus, con la partecipazione di diversi studiosi e studiose di diverse Università italiane che hanno analizzato i vari aspetti della personalità, dell’opera dei due poeti e del loro rapporto più che ventennale. È chiaro che ogni saggio meriterebbe un discorso particolareggiato, ma noi ci limitiamo ad effettuare soltanto qualche riflessione.

I. Così vicini e così distanti

Diversi per carattere, formazione e poetica, Pasolini e Fortini hanno rappresentato un tipo di intellettuale critico ed eterodosso nel contesto di una fase particolare della nostra storia repubblicana. Ambedue i poeti erano marxisti e comunisti che con la loro attività intendevano contribuire a cambiare il mondo, ma mentre Pasolini rimase legato per tutta la vita, anche se in maniera problematica e contraddittoria, al PCI e aveva come principale riferimento teorico il pensiero di Antonio Gramsci, Fortini è stato invece uno dei più duri critici dello stalinismo, del togliattismo e della linea politica del movimento operaio tradizionale, mentre il suo principale riferimento era rappresentato dal pensiero di Lukács, di Brecht e della Scuola di Francoforte. I due nutrivano reciprocamente una stima profonda delle loro rispettive opere e della loro intelligenza, ma questa differenza di natura politica e ideologica sul modo di intendere la società e la storia, il marxismo e il rapporto fra cultura e rivoluzione è alla base del loro contrasto che ad un certo punto è diventato insanabile.

E il loro dissidio inizia ad emergere, e non a caso, nel corso del 1956, cioè nel pieno delle esperienze di «Officina» e di «Ragionamenti», che complessivamente erano espressione di due diversi schieramenti e aggregazioni intellettuali: la prima, sostanzialmente, una rivista di letteratura, e la seconda, invece, uno strumento di studio e di analisi teorica e culturale, che via via è stata trasformata, con i profondi sconvolgimenti di quel breve giro di tempo, in rivista di battaglia politica. E il motivo della loro polemica è dovuto alla pubblicazione sul n. 7 di «Officina» (nov.1956) del poemetto Una polemica in versi di Pier Paolo Pasolini, a cui ribatteva perentoriamente Fortini con il poemetto Al di là della speranza, in cui cercava di mettere in evidenza le contraddizioni umane e politiche del suo interlocutore, il suo «aristocratismo», il contrasto tra la realtà delle cose e la «grazia» dei versi, tra il suo solitario vagabondare nella «afosa notte di Roma» e il ritornare, poi, «intatto al verso» tra la partecipazione alle ansie e ai mali del «popolo» e la destinazione del discorso letterario alla «corte» – che, come spiega Fortini, non «era quella di un visibile potere o potente ma quella del potere (immaginario) della cultura, del gusto, delle arti – e – lettere», di godere dei privilegi e della «libertà» che vengono tolti agli altri, di essere complice nel suo silenzio di «chi, come te, sa…» e invece tace. In realtà Fortini coinvolge nella sua polemica l’intero discorso delle Ceneri di Gramsci, e alla poetica e all’etica della rassegnazione, della rinuncia e della sconfitta di Pasolini («Ma io, con il cuore cosciente // di chi soltanto nella storia della vita, / potrò mai più con pura passione operare, / se so che la nostra storia è finita?»), egli contrappone la certezza di una storia che continua, che deve ricominciare («La nostra storia non è mai finita»), e al «populismo», al distacco, e alle virtù astratte del suo interlocutore, egli oppone un “ritmo” poetico più aderente alla realtà, cioè non una poesia (auto)salvifica e (auto)consolatoria, della sola speranza, bensì una poesia che si fa critica del presente «alienato», utopia e anticipazione del futuro «liberato». In effetti, mentre Fortini accusava di «irrazionalismo» e di «decadentismo» Pasolini, quest’ultimo accusava l’altro poeta di «misticismo» e di «moralismo». I due poeti vivono con grande tensione, passione e partecipazione gli avvenimenti del 1956, esprimendo però atteggiamenti politici e letterari contrastanti, cioè divergono sul modo di intendere gli stessi avvenimenti di quell’anno cruciale e sul modo di uscire dalla crisi profonda generata dall’invasione dell’Ungheria da parte dell’armata sovietica. E a tale proposito è importante, a questo punto, citare cosa ha scritto Fortini in Attraverso Pasolini.

In fondo, ciò che emerge da questa polemica è il contrasto tra due mentalità diverse, tra due differenti culture politiche: tra il marxismo storicista e aclassista, il gramsci-strutturalismo di Pasolini e il “marxismo critico” e classista degli intellettuali della Nuova sinistra, di Fortini, di Bellocchio, della Cherchi e di Fofi. Infatti, secondo Fortini in quel periodo Pasolini

Nel 1965 Fortini pubblica due testi fondamentali della Nuova sinistra: il libro di saggi Verifica dei poteri e l’antologia Profezie e realtà del nostro secolo, diventando uno dei protagonisti del dibattito letterario e politico italiano e uno dei principali riferimenti della generazione del 68. Pasolini resta particolarmente colpito dall’acutezza e dalla lucidità del discorso politico di Fortini. Nello stesso anno egli entra (insieme a Moravia) nella direzione di «Nuovi argomenti». L’autore delle Ceneri di Gramsci invita Fortini a collaborare alla rivista, ma lui rifiuta. Il loro carteggio si conclude l’anno seguente, a dimostrazione della distanza che ormai separa i due poeti.

Per Fortini e la Nuova sinistra l’esplosione del movimento studentesco è un evento preparato e tanto agognato. Essi sognano una rivoluzione mondiale guidata dai giovani. Fortini partecipa ad alcuni contro-corsi all’Università statale di Milano e scrive il saggio Il dissenso e l’autorità, invece Pasolini, dopo i fatti di Valle Giulia del 1° marzo del ’68, scrive a caldo la poesia-pamphlet Il PCI ai giovani!!, pubblicata sull’«Espresso» e poi su «Nuovi Argomenti», in cui condanna l’«estremismo», la violenza gratuita degli studenti, assumendo le difese dei poliziotti. Egli definisce gli studenti dei «figli di papà», mentre per lui i poliziotti sono dei poveri cristi, sfruttati, esclusi e privati della «qualità di uomini». Si potrebbero facilmente liquidare queste affermazioni paradossali come il frutto di un becero “populismo”, ma in realtà Pasolini coglie, anche se in maniera contraddittoria, una parte di verità, alcuni aspetti negativi della contestazione studentesca. Stanno qui le ragioni umane e politiche che gli fanno scrivere questi «brutti versi» (e d’altro canto, come dichiarerà lui stesso successivamente, la sua denuncia partiva dal proposito di attirare l’attenzione sul “problema” della polizia). Però richiamando il fantasma di Hitler, cioè accusando gli studenti di teppismo, di essere dei «fascisti di sinistra» e dei piccoli borghesi significa che Pasolini non è riuscito a comprendere le ragioni, le motivazioni politiche da cui è nata la contestazione studentesca, la sua grande portata politica e sociale.

Gli studenti sono arroganti, mancano di umiltà («il Movimento Studentesco / non frequenta i Vangeli»), continua Pasolini, e li condanna perché li considera dei «conformisti» e dei «qualunquisti», dato che essi accettano, senza metterle in discussione, le regole dei padri e del sistema dominante. E perciò li invita a smetterla di pensare ai loro «diritti», di «chiedere il potere»: «I maestri si fanno occupando le fabbriche / non le università…». E dopo averli accusati di aver abbandonato «il linguaggio rivoluzionario del povero, vecchio, togliattiano, ufficiale / Partito Comunista», adottandone una «variante eretica», di aver messo «da parte l’unico strumento davvero pericoloso / per combattere contro i (loro) padri: ossia il comunismo», Pasolini ingenuamente istiga gli studenti ad occupare le stesse sedi del PCI, di «assalire le federazioni», le Cellule, gli Uffici del Comitato Centrale, Via delle Botteghe Oscure. Dove si nota un’ennesima contraddizione nel discorso politico di Pasolini: egli accusa di conformismo la contestazione studentesca e finisce per idealizzare il PCI, che giudica, malgrado l’imborghesimento dei dirigenti in «doppiopetto», un partito «rivoluzionario», l’unico partito di opposizione.

Comunque, come spiega nella sua nota apologetica, il suo giudizio negativo sul movimento studentesco viene motivato col fatto che, a differenza della sua generazione che si era formata sui valori dell’Antifascismo e della Resistenza e, quindi, in una condizione di “estraneità” alla borghesia e di odio della propria classe di origine, con il neocapitalismo la «borghesia sta diventando la condizione umana», e di conseguenza anche i giovani sono diventati parte integrante della società borghese, assimilandone i valori e la cultura. Come si può benissimo notare, qui Pasolini annuncia uno dei motivi fondamentali del suo discorso «corsaro» e «luterano»: quello della «rivoluzione antropologica», dell’omologazione della società a capitalismo avanzato. Egli ha dunque il merito di cogliere e di demistificare alcune contraddizioni della contestazione giovanile, a sottolineare lucidamente gli aspetti negativi della società neocapitalistica, ma nel complesso la «sua polemica in versi» è viziata dal semplice gusto della «provocazione», dello «scandalo», dal piacere narcisistico di «urlare» a qualsiasi costo la sua «diversità». Al poeta, sembra credere ingenuamente Pasolini, è permesso di dire tutto, persino di travisare la realtà, perché l’esercizio poetico è ancora per lui lo spazio puro e incontaminato che resiste all’imbarbarimento della vita collettiva.

In ogni caso, in quel particolare momento Il PCI ai giovani!! è stato accolto dal movimento studentesco come una “provocazione” che poteva essere utilizzata in maniera strumentale, come effettivamente avvenne, dai dirigenti del PCI e dalla stampa moderata. Di qui l’odio che si attirò Pasolini e la violentissima reazione dei leaders della contestazione.

Per evitare strumentalizzazioni Fortini non risponde pubblicamente ed evita di incontrare Pasolini presso la redazione dell’«Espresso»; si reca a Roma e gli legge in privato il suo discorso duro e tagliente. Egli accusa Pasolini di concepire la lotta di classe come lotta dei «poveri» contro i «ricchi» e i «rapporti fra borghesia e proletariato soltanto un consueto conflitto di razionalità e irrazionalità», di «essere prigioniero di una definizione meccanica di “borghese” e di “piccolo borghese”». E prosegue:

Dovesse esserci la guerra civile, è improbabile che i giovani ti vogliano al loro fianco. A partire da queste posizioni puoi fare solo l’Evtusenko italiano, il bardo di Kosygin.

Sei confortato dal PCI e dai preti, sei ormai nella ormai certa Grosse Koalition, nella Santa Alleanza nazionale e internazionale. E sai perché? Perché hai peccato di presunzione. Hai creduto di poter cavalcare una dopo l’altra tutte le tigri del potere comunicativo. Non ti bastava essere D’Annunzio, hai voluto fare anche Malaparte. […] Confermi la tua vocazione profonda a fare il fiduciario lirico di quello che tu chiami il «povero vecchio togliattiano partito comunista». Ma quel povero vecchio è come gli operai che “poveretti” studiano il russo la sera; non esiste. È il PCI della tua giovinezza. Te lo lasciano sognare gli attuali agenti ideologici del revisionismo coloro che hanno contribuito, con coerenza e capacità, a fare della politica coesistenziale la più tragica realtà dei nostri anni e contro cui si iscrive la rivolta internazionale e quella politica (da Cuba a Pechino, da Hanoi a Parigi, da Berlino alla Bolivia); l’unica realtà rivoluzionaria dei nostri anni. […] Il PCI non è un povero vecchio; è un grande partito, con otto o nove milioni di voti, una straordinaria tradizione, una larga partecipazione al potere, una eminente e non sostituita funzione nazionale e internazionale, una politica, ossia una visione organica di quel che si può e, secondo esso, si deve volere. Chi si mette contro una parte di quella politica, deve negare con ogni energia che questo equivalga a mettersi contro il Comunismo. Il Comunismo è ben più grande dei partiti che comunisti si chiamano.

Il conflitto avvenuto alla fine degli anni sessanta sul senso e la portata della contestazione studentesca ha segnato la definitiva separazione tra Fortini e Pasolini. Quest’ultimo in un paio di “scritti corsari” ha risposto criticamente a particolari giudizi di Fortini, ma si tratta di un’iniziativa unilaterale e, quindi, non si può parlare di una ripresa del dialogo. Eppure leggendo la terza parte di Attraverso Pasolini, intitolata «La Santità del nulla» (che raccoglie tutti gli articoli scritti dopo la morte dell’autore delle Ceneri di Gramsci), si rimane stupiti della continua insistenza con cui Fortini ha continuato a studiare i vari aspetti dell’opera pasoliniana, a riprova, almeno così ci pare di capire, che l’amico-nemico ha rappresentato per lui una sorta di alter-ego con cui confrontarsi continuamente, da interpretare e da “denudare” nel tentativo di capire se stesso e il loro tempo. Ma a questo insistente ed ossessivo confronto di carattere ermeneutico si accompagna sempre in Fortini il riconoscimento della grandezza del poeta scomparso – che lui gelosamente cerca di difendere dai suoi improvvisati ammiratori e dai suoi denigratori – e un profondo senso di dolore, «oggi non mutato e lavorato dal tempo», un senso di “vuoto” incolmabile per la perdita di uno scrittore e un artista che ha lasciato nella sua esistenza e in quel dopoguerra una traccia sicuramente indelebile. Ma Fortini, benché si senta direttamente coinvolto in questo intenso e problematico rapporto con Pasolini, non smarrisce mai la consapevolezza che i modi, le forme e i termini delle loro appassionate discussioni e delle loro dure polemiche fanno parte di un tempo ormai trascorso, di un modo d’essere che fa parte di una fase storica e politica “superata”: