L’occasione di condividere una esperienza personale a latere di questo convegno sul tema delle macerie mi ha messo un po’ in crisi. Sono andato a riguardarmi tutte le poesie che ho scritto, e non ho trovato quasi niente che possa corrispondere al suddetto tema. Questa carenza è un po’ sospetta, e può darsi che abbia a che fare con una mia, reale o presunta, sbandierata o disattesa, riluttanza a parlare di contenuti espliciti. Dovrò comunque dirottare il discorso sul versante stilistico e formale, ma prima riferisco gli scarsi risultati dello spoglio tematico. Si tratta di due poesie da Ritorno a Planaval;1 ecco la prima:

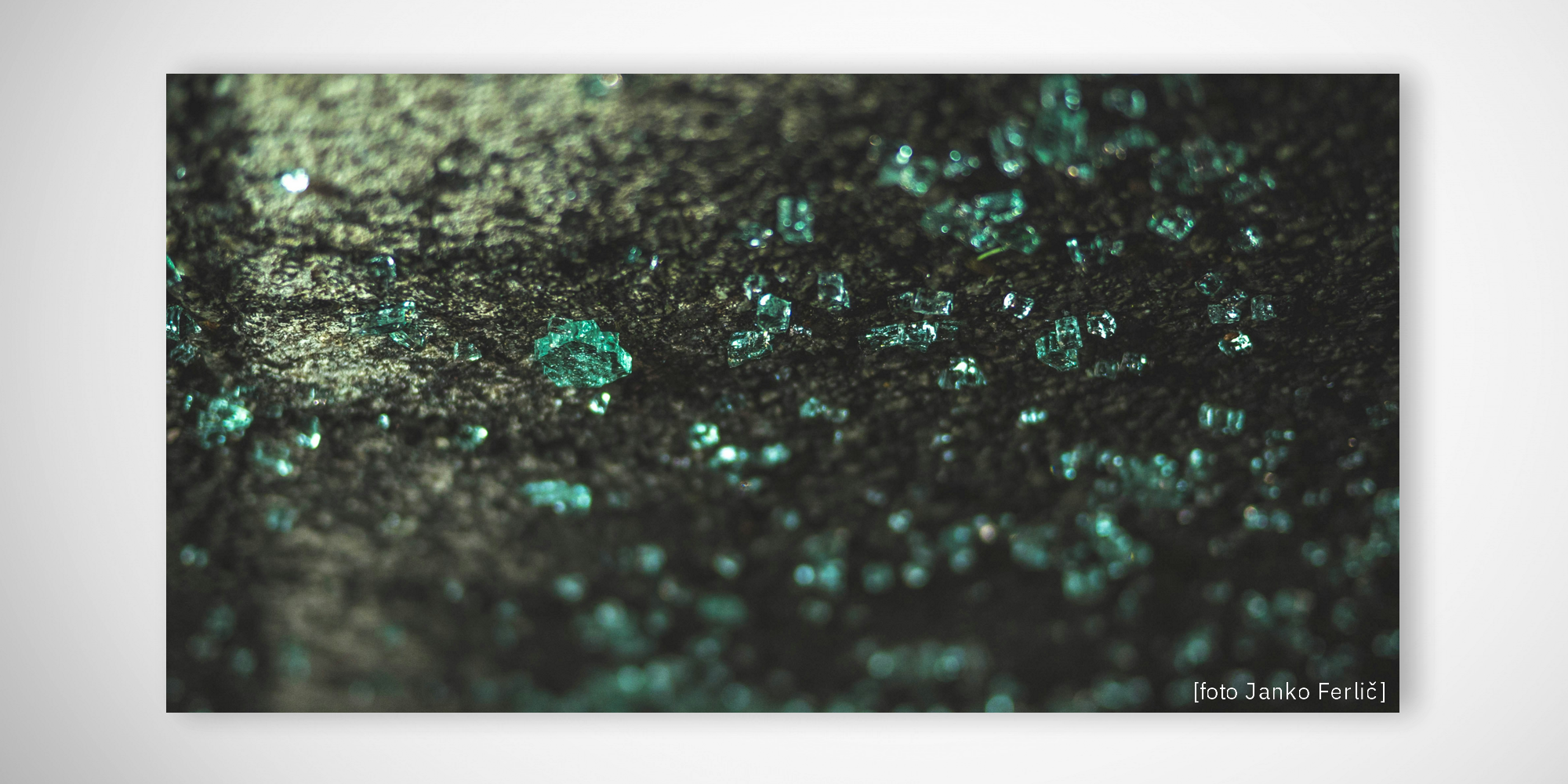

Una sera, ero in ritardo, con un asciugamano, inavvertitamente, ho urtato una preziosa bottiglietta di profumo, che è caduta. I pezzi sono stati raccolti, quasi tutti in un primo momento, altri nel corso del tempo, a mano a mano diminuendo le proporzioni dei reperti. Dopo un mese in un anfratto del pavimento è comparso un vetrino trasparente, ma nessuno l’ha raccolto.

È passato altro tempo, ogni volta che entravo nel bagno

lo vedevo e mi ripromettevo:

«Prima di uscire lo raccolgo e lo butto»,

e nelle mie faccende lo tenevo d’occhio

perché non se ne andasse o scomparisse

tra le frange del tappeto o altro.

Ma il bagno libera i pensieri e al momento

di uscire dalla stanza un’altra

memoria ne prendeva il posto,

e il vetrino è rimasto e negli ultimi giorni

è diventato un’ossessione, un’ossessione

all’ultimo secondo regolarmente rimossa.

E oggi mi sono impuntato,

mi sono concentrato più di ieri

e più dell’altro ieri e ce l’ho fatta:

è stata una vittoria graduale

di una memoria su altre memorie.

Ho allungato la mano e con sorpresa

il vetro non ha opposto resistenza:

è stato docile, si è fatto raccogliere

come se per tutto questo tempo

avesse atteso me, il mio intervento.

Adesso non so se per pietà, per un senso del dovere

per rispetto o per amore l’ho posato

sul nero della scrivania, davanti a me,

e scrivendo lo contemplo e raccolgo

la sua storia di cosa legata alla mia,

e uno stesso appartamento ci contiene.

Sono orgoglioso di averlo salvato

e lui risponde alla luce e manda timidi bagliori.

Ma io ci vedo dentro il firmamento e questa notte

lo metto all’aperto e me lo guardo

perché c’è la luna, perché ritorni,

nella chiara altezza di cobalto, il cielo.

Ho due lenzuola vecchie di vent’anni

e una federa a fiori

che tengo in casa per gli amici intimi,

usandole sempre ma ogni volta pensando

e pregando, temendo lo strappo

che potrebbe seguire al lavaggio,

ogni volta congetturando

un utilizzo diversificato dei ritagli

come tendina, fazzoletto, come involucro antipolvere,

come sacca per le pantofole.

I miei amici non lo sanno che ogni volta un poco tremo

a vederli dormire beati

nel sudario di un passato solo mio

che ogni volta per loro si assottiglia e ogni volta,

grazie a loro, mi tortura.

Cerco di venire al punto, iniziando da un’osservazione ovvia: non c’è scrittura, come non c’è consapevolezza umana, senza sofferenza. Ciascuno di noi ha subito dei traumi, in questa o quella fase dell’esistenza, o in tutte, dei quali traumi ha saputo far tesoro, in un modo o nell’altro, trasferendoli o sublimandoli in scrittura. A un certo punto si può avere la fortuna di riconoscere che il trauma non è quello del singolo ma è storico, o addirittura ontologico. È insito nella condizione umana.2 Alla base di tutto c’è qualcosa che si è rotto, si è rotto in passato e continua a rompersi ogni giorno. Quando si scrive tutto è maceria, nel senso che si parte sempre da una esigenza di ricostruzione, di riedificazione formale di ciò che è andato distrutto nel trauma. Questa ricostruzione non può che fondarsi sulle macerie, sui resti di ciò che è stato.

La metafora urbanistica è più che adeguata: le nostre città sono questo: edifici che sorgono sullo stesso sito di edifici dei secoli passati, magari sulle stesse fondamenta, o incorporandone i resti, o anche solo usandoli come materiale da costruzione. Certo, si può anche scegliere di edificare totalmente ex novo, su terreno vergine, per così dire. Ma questa scelta, che è quella di tante avanguardie, incorre in due problemi specifici: primo, la perdita del proprio luogo, la rinuncia al radicamento, che comporta di fatto un isolamento sociale, la mancata condivisione dello spazio urbano. È il caso di quei quartieri sorti alle periferie delle città, che possono anche essere di lusso (Milano 2, Milano 3…), ma di fatto non sono la città, non entrano in una relazione vera con lo spazio di tutti. Secondo, il rischio o la possibilità, sempre in agguato, che i vestigi della tradizione urbana rientrino nel progetto in modo imprevisto e fuori controllo. Ciò che di fatto vanificherebbe nella sostanza lo scopo di una radicale palingenesi.

Dunque, premesso che il trauma fondamentale, da riconoscere in quanto tale, non solo è condiviso da tutti, ma lo è anche sul piano diacronico, cioè si configura come il centro vuoto di tutta la poesia di coloro che hanno scritto prima di noi nei secoli, rispetto alla presenza della tradizione gli atteggiamenti principali sono forse due.

C’è chi considera questi residui come una cosa morta, non passibile di rigenerazione, e pertanto li espone, li prende tali e quali e nei casi più radicali li riversa sulla pagina come citazioni o come riprese formali integrali. È un modo legittimo di comunicare con il passato, riattualizzandolo. Più che di riedificazione parlerei però in questo caso di “manutenzione”, o forse di “museificazione”, nel senso che l’aspetto generativo si esercita qui al di fuori dello spirito della tradizione, e dei suoi significati intrinseci.

La posizione che a me interessa di più è quella di chi non considera la tradizione come data una volta per tutte, ma come una parte viva di sé, e quindi non si pone più il problema di conservarla più o meno intatta, ma non può evitare di coltivare la pianta, per così dire. La pianta cresce e si dirama anche molto lontano dal fusto che la sostiene, ma in ogni foglia le nervature sono quelle, quello il colore, ecc. A fasi di allontanamento, anche radicale in apparenza, possono corrispondere fasi in cui si registra un rientro più sensibile nell’alveo.

È naturale che queste eventuali fasi di rientro si affidino a un incremento del respiro endecasillabico, ma non sono tutte uguali fra loro, perché non si tratta in realtà – io credo quasi mai – di un “rientro”, bensì di un approfondimento alle radici della lingua: la coincidenza interiore con l’asse portante della tradizione si fa sempre più intensa, e quindi dà esiti in qualche modo più liberi e più sottili rispetto alle fasi precedenti. Esiti scarsamente percepiti dai profani, e da tanti critici, che in genere si accorgono solo di un presunto ritorno all’ordine – cioè insomma che ci sono degli endecasillabi – ma non dell’inevitabile, progressivo, affinarsi delle facoltà di ascolto della lingua da parte di chi scrive.

È così che gli endecasillabi di un trentenne possono avere poco a che spartire con gli endecasillabi dello stesso divenuto sessantenne. Ciò che viene progressivamente ad affinarsi, nel corso di decenni, è il rapporto tra forma del contenuto e sostanza dell’espressione. Cresce insomma il grado di spontaneità nell’aderire alla natura archetipica della tradizione, che non è immediato scovare nel suono della lingua stessa. Ogni “legnosità” involontaria tende a scomparire, non solo perché si pensa in endecasillabi (questo è sempre stato normale), ma proprio perché si è liberi di smettere di pensare. A questo punto dell’evoluzione di una voce, il tasso di endecasillabi in sé non ha più alcuna rilevanza, come non ha più senso la distinzione tra ciò che dall’esterno viene percepito come “rientro” o come liberazione, come corrispondente o meno alle forme esteriori della tradizione. A essere sempre più interiorizzato non è più un modello metrico, ma qualcosa come l’archetipo sillabo tonico dell’italiano o, se si vuole, il senso del suono della propria lingua, o forse il suono del senso, come voleva Robert Frost.

Siamo qui ben dentro ma forse un po’ oltre la categoria di “allusività metrica”, coniata da Mengaldo per Fortini e per tanta metrica libera del Novecento, «per cui è fondamentale una doppia condizione paradossale: che quelle forme [le forme metriche classiche] siano arretrate sullo sfondo rispetto a un insieme di possibilità nuove; che la loro memoria sia viva e il loro potenziale simbolico non ancora del tutto esausto».3 Se dico “un po’ oltre” è perché non sono sicuro che il termine “allusività” non ci vincoli ai meri esiti esteriori delle forme, e possa tener conto del reale grado di interiorizzazione dei meccanismi prosodici della lingua, lingua che è tradizione, così come per esempio l’endecasillabo è espressione naturale della struttura prosodica dell’italiano.

In ogni caso, ciò che avviene in concreto è che non solo la tradizione endecasillabica, ma anche tutta intera la tradizione della metrica libera novecentesca (novenari “pascoliani”, novenari giambici, decasillabi “manzoniani”, tredecasillabi e così via) si ritrova liberamente, spontaneamente, splittata in cellule ritmico prosodiche interiorizzate: atomi, macerie, che entrano con naturalezza a far parte di un contesto di metrica libera.

Il problema di tanti – ma non di tutti – a questo punto diventa puramente intonativo, e consiste nel far sì che questa compagine non stoni e non sia noiosa. Tutto questo, chiaramente, all’insaputa del lettore/ascoltatore. Ma anche qui ci sono dei livelli, perché il gioco è tanto più soddisfacente quanto meno si vede. E addirittura si può giungere al punto per cui vale sommamente un’altra affermazione di Frost: «Voglio che mi capiate male».

Questa volontà di essere fraintesi non ha niente a che vedere con l’essere oscuri perché solo occasionalmente tocca la sfera dei significati. È propriamente qualche cosa di masochistico, oppure di iniziatico, per cui si gode a rendere ambigua la prosodia, e a costruire dei trucchi per far scivolare i lettori meno attenti rispetto a meccanismi ritmico intonativi che invece, per l’orecchio di chi avesse intelletto d’amore, sono ferrei e terribilmente autoritari, in quel contesto, nel rispecchiare la voce di chi parla.

Faccio un primo esempio. A dispetto di una sintassi affabile e lineare, nella mia scansione interiore la pronuncia della poesia seguente è oltremodo rallentata e quasi ieratica. L’esecuzione infatti obbedisce a un basso continuo ritmico metrico di ordine terribilmente tradizionale che, per non parlare d’altro, prevede una compagine tutta di imparisillabi obbligando il lettore sintonizzato a eseguire alcune dialefi che in altro contesto – o nell’interpretazione di un lettore distratto – sarebbero da considerare temerarie o aberranti:

| 11 11 7 5 11 (10) 11 (10) 11 9 11 (10) 7 9 5 11 (10) 5 |

Il tempo di aspettare il cane Tito che torni dalla sua perlustrazione al margine del prato non è diverso da quello della miaˇintera vita eˇanche più, se si dà retta ai saggi che parlano di eternità e concertano tra loro in modi sopraffini quale saràˇil destino dei cani e il valore del tempo, maˇio non so che gioco sia questo dei tempi e non mi va diˇaspettare Tito più di una vita.4 |

26810 2610 26 24 26810 24810 25810 248 14710 36 2468 14 4810 14 |

Il tranello autolesivo è però ben più drammatico negli altri due endecasillabi incriminati, al v. 9 («quale saràˇil destino dei cani») e al penultimo («e non mi va diˇaspettare Tito»), dove a giustificare le mie dialefi, queste davvero eccezionali, non ho appigli se non appellandomi a fattori troppo poco rappresentabili, come una certa aura intonativa del contesto generale, informato a una dizione rallentata e tradizionale, e forse la responsabilità di una pausa forte dopo l’ictus di quarta nel favorire lo iato (più sicuramente al v. 9: «quale sarà»; ma un poco anche al penultimo: «e non mi va»).

Il rallentamento generale gioca anche a favore dell’ictus di 5ª sulla preposizione in «che parlano di eternità e concertano», endecasillabo anomalo di 2ª5ª8ª10ª, meglio identificabile come novenario pascoliano + x, che una volta sintonizzati sul profilo tradizionale dà man forte al rallentamento stesso ma è comunque eseguibile distrattamente come 2ª8ª10ª.

Ripeto per chiarezza: in questi casi il lettore poco educato è libero – e anzi è quasi invitato a farlo – di fraintendere il verso, e con esso l’intonazione generale della sequenza. A omogeneizzarla su un profilo canonico, e a produrre tutta una serie di rallentamenti ritmico intonativi, è di solito l’adagiarsi sul ritmo giambico, il più consentaneo alla natura prosodica dell’italiano. L’attrazione giambica si può esercitare però anche in assenza di un forte contesto canonico. Nella poesia seguente, piuttosto varia per ritmi e misure, è l’esigenza di trovare un appoggio su una sede pari (la seconda al v. 2, e la quarta al v. 6) che istiga alla dialefe con il tonificare le due preposizioni (in e direi anche alle), scongiurando altresì l’ictus di 5ª tanto nell’endecasillabo quanto nel novenario giambico.

| 13 11 (10) 10 8 7 9 (8) 11 12 7 |

Durerà pochissimo la fascia di sole cheˇin orizzontale fa brillare la seconda schiera di colline lasciando spenta la prima e più vicina a noi. E infatti èˇalle nostre spalle che il sole in due minuti nel frattempo è tramontato lasciandoci di guardia all’ombra della terra. |

35912 26(8)10 359 247 46 2(4)68 2(4)610 4711 26 |

| 14 7 12 10 7 11 9 9 12 7 7 11 |

Come si riferisse a un vento cheˆora non c’è sembrava avesse senso la preghiera del castagno fra i castagni, di una vita nel tempo dispersa e presente lì nel varco tra le fronde cheˇapre alla campagna. Ma come sarebbe se il vento cheˇora non c’è non avesse vegliato su noi, sulla nostra, preghiera di farci stare qui in vista di un castagno che si sporgevaˇalto tra i fratelli. |

1681013 246 3711 369 26 3610 258 258 25811 246 26 4610 |

Non mi soffermo sulla valenza endecasillabica del v. 4 («di una vita nel tempo dispersa e»), decasillabo “manzoniano” di 3ª6ª9ª, bene attestato in quanto endecasillabo calante in tutta la poesia del Novecento. Ricordo soltanto che il piede anapestico regolare (– – + – – + – – + –) di questo verso è parente stretto, grazie al comune passo ternario, anche del novenario pascoliano per anfibrachi (– + – – + – – + –), che a sua volta è allungabile a dodecasillabo di 2ª5ª8ª11ª. La famiglia di passo ternario comprende del resto, oltre all’endecasillabo “anapestico” di 3ª6ª10ª, anche quello dattilico di (1ª)4ª7ª10ª, nonché l’ottonario corrispondente, di (1ª)4ª7ª, il settenario di 3ª6ª e così via. La percezione di queste “concordanze di passo” in misure versali differenti è riservata ai contesti di metrica libera novecentesca, dove queste misure possono ritrovarsi variamente compaginate. L’effetto immediato sulla nostra coscienza ritmica è una sorta di apertura e allargamento del canone tradizionale, per cui determinate misure storicamente bistrattate, come certi ottonari e dodecasillabi, non sono più avvertiti come elementi di disturbo o di stonatura nel contesto di sequenze più canoniche, ma possono contribuire all’aura tradizionale della compagine.

È questo che si intende quando si dice che in metrica libera l’istanza ritmica prevale sull’istanza metrica. Riguardo al passo ternario, la mia sensazione – non dimostrabile, almeno in questa sede – è che dopo lo sdoganamento operato dai protagonisti della mimesi del parlato, negli anni Sessanta, questi ritmi ternari siano sempre più frequenti nella poesia contemporanea, forse come conseguenza di una progressiva tendenziale adesione alla realtà del parlato stesso, che comporta, in sostanza, un aumento delle distanze accentuali nel verso.

Questa dilatazione dei tempi forti, come effetto di una sintassi rispettosa del parlato, sta promuovendo, negli ultimi decenni, la diffusione del dodecasillabo di 4ª7ª11ª e soprattutto una sua percezione come verso “non marcato” per l’orecchio endecasillabico. Ecco alcuni esempi da Beppe Salvia (primi anni Ottanta):7

e dello sciocco mistero che non mai

e nell’armadio un vestito di più lana

di ribellione e l’oscuro sacrificio

sette minuti di eterna discordanza

È mio parere che questa cadenza finale degli endecasillabi di 6ª10ª, che nella classica variante a ictus distanziati, di 2ª6ª10ª, è replicata nel primo emistichio (– + – – – + – – – + –), sia responsabile della fortuna di cui gode in anni recenti il dodecasillabo di 3ª7ª11ª (è il terzo verso della poesia di cui sopra: «la preghiera del castagno fra i castagni»), che ne condivide il passo allargato, con piede di quattro sillabe. È uno dei casi frequenti in cui le esigenze di una sintassi a misura di parlato si sposano con la memoria endecasillabica: il nostro orecchio non fa alcuna fatica a sintonizzarsi sul passo ritmico di questi versi, poiché li riconosce come “endecasillabi liberati”; qui è Umberto Fiori da Esempi:

e le secche prescrizioni da sapere

digeribili dagli acidi e dal muco10

| 11 12 19 11 12 12 7 |

interminabili sconfitte (is this, dice un quadro di parole cancellate, is this the life you wanted to live?). Ma se sono sconfitte perlomeno fanno polvere, rovinano: se li apri a decenni di distanza certi armadi dischiudono tesori.11 |

4810 3711 2469 3610 3711 3711 26 |

Mi fermo qui; chiedo scusa se ho detto delle banalità. In ogni modo, a fare la differenza tra una concordanza reale e una che “non funziona” è sempre il contesto – generale e immediato – sintattico e intonativo, oltre che ritmico. Quando le concordanze di passo “funzionano”, sono bene avvertite da chi legge, al punto che, se ci sono delle deviazioni, si tende a farle rientrare attuando dialefi o dieresi altrimenti improponibili, oppure tonificando sillabe che non ne avrebbero il diritto in contesti meno sintonizzati.

1 S. Dal Bianco, Ritorno a Planaval, Milano, Mondadori, 2001.

2 È un concetto espresso a più riprese da Andrea Zanzotto: vedi soprattutto il saggio-intervista Eterna riabilitazione da un trauma di cui si ignora la natura, a cura di L. Barile e G. Bompiani, Roma, Nottetempo, 2007.

3 Nella perfetta definizione di Giacomo Morbiato, Su alcune implicazioni teoriche e storiche dell’approccio stilistico alla metrica, «Strumenti critici», XXXII, 1, gennaio-aprile 2017, p. 61.

4 S. Dal Bianco, Paradiso, Milano, Garzanti, 2024, in c.d.s., come anche le poesie seguenti.

5 Ancora più naturale è lo iato al quart’ultimo verso, novenario giambico, su maˇio.

6 Con la notevole eccezione dei pascoliani di ascendenza diretta, come il Pasolini delle Ceneri di Gramsci.

7 B. Salvia, Cuore (cieli celesti), Roma, Rotundo, 1988, e Elemosine eleusine, Roma, Edizioni della Cometa, 1989.

8 Rispettivamente da Marmo, Torino, Einaudi, 2007, e da La fine di quest’arte, Torino, Einaudi, 2015. Questi dodecasillabi di 1ª4ª7ª11ª sono particolarmente frequenti in Bre.

9 Umberto Fiori, Esempi, Milano, Marcos y Marcos, 1992. Fiori in realtà predilige attacchi canonici di 3ª e 6ª, di solito seguiti da 10ª, conservando l’endecasillabo, ma spesso protraendo la sequenza di sillabe atone (ben quattro di fila!) nel dodecasillabo, fra 6ª e 11ª: «E ora insieme spalancano, nelle case» (Esempi); «Verso sera, sul ponte, dentro una macchina» (Chiarimenti, 1995). Questo sbilanciamento ritmico fra gli emistichi, con la seconda parte del verso in caduta libera, è uno degli elementi che fanno tanto “vera” e inconfondibile la pronuncia “parlata” di Fiori, ma senza perdere l’aura endecasillabica.

10 A. Riccardi, Aquarama e altre poesie d’amore, Milano, Garzanti, 2009, e Tormenti della cattività, Milano, Garzanti, 2018.

11 M. Gezzi, Sempre mondo, Milano, Marcos y Marcos, 2022.