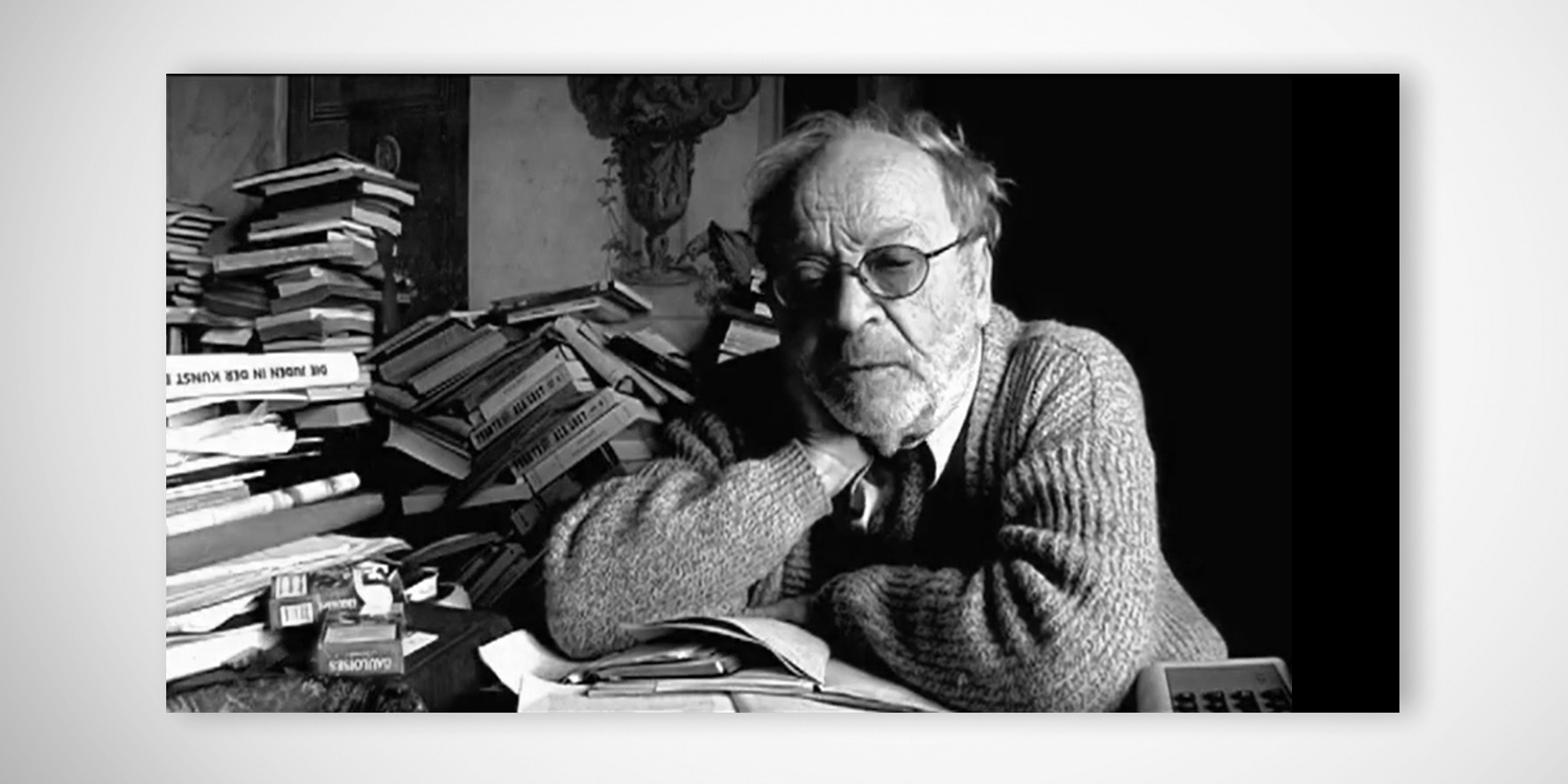

Michele Ranchetti, Milano, 14 ottobre 1925 – Firenze, 2 febbraio 2008

Difficile scrivere su Ranchetti, almeno nel senso della scrittura “scientifica” normalizzata, che richiede premesse, svolgimento e conclusioni in una forma autoconclusiva e non bisognosa di interrogarsi sulle proprie ragioni e condizioni. Difficile perché, al contrario, le scritture e i lavori di Ranchetti non partecipano di alcuna legittimità univoca e predefinita, non beneficiano dei presupposti rassicuranti delle istituzioni e degli specialismi; ma anche perché la loro intelligibilità intrinseca dipende da un sistema di riferimenti, da un gioco di costellazioni storiche e culturali, che non possono in nessun modo essere riassorbiti dalla corrispondenza del testo ad una norma di valutazione, e la cui condivisione più o meno ampia è diventata altamente problematica già durante la vita di Ranchetti.

In altri termini, leggere e interpretare Ranchetti richiede un lavoro di esegesi particolarmente complesso. E, poiché Ranchetti stesso ha riflettuto sulla crisi dell’esegesi, non solo come pratica savante, ma anche e soprattutto come atteggiamento intellettuale e morale, e come posizione esistenziale, in questa circolarità tra l’oggetto di una meditazione e la chiave di lettura di un’opera si trova forse di che intendere un percorso fortemente atipico e sfuggente.

In un testo relativamente tardo, ma alquanto in anticipo rispetto a una situazione che oggi è evidente in tutto il mondo, intitolato In morte dell’ermeneutica, Ranchetti avanza questa diagnosi:

“Il presente” non sembra più corrispondere a nessuna forma di consocibilità, non appartiene a nessun sistema di misura […]. Fra il passato recente e il presente sembra essere intervenuta una cesura perché non è più operante il sistema di correlazioni su cui si regge, per solito, qualsiasi intelligenza dei fenomeni.

1

Ranchetti parte dalla situazione dell’insegnamento universitario: l’esercizio della critica del dato culturale ricevuto e tacitamente accettato, cui dovrebbe essere iniziato lo studente, diventa impossibile a partire dal momento in cui «il dato è inesistente».

2 L’inesistenza di un “dato” condiviso tra le generazioni e gli strati sociali, tra i ruoli e le funzioni, l’assenza anzi di una coerenza organica entro gli orizzonti culturali anche di singoli gruppi o individui, fan sì che non solo l’atto critico, ma la stessa operazione interpretativa divengono senza oggetto:

Viene meno una larghissima parte della cultura in cui ci troviamo a vivere e a insegnare: l’ermeneutica, come riflessione critica sul testo […]. Il testo (il libro ecc.) non può più essere l’oggetto primario della riflessione: è scomparso. E, con lui, le riflessioni che, risalendo all’indietro, si affidavano ai confronti fra i testi ecc. Non è solo la cultura “libresca” di cui si tratta, ma molto di più: è la forma conoscitiva dell’ermeneutica, dell’esegesi che, per così dire, si scioglie nei confronti di un’attenzione […] che non ha davvero nulla a che fare con il rinvio, la citazione, la presenza del “concetto” qui, ora, là.

3

Questa pagina, scritta ben prima dei social networks e dell’intelligenza artificiale, non riguarda ovviamente solo una crisi nel mestiere dell’insegnamento. Poiché l’esegesi come forma conoscitiva trascina nella propria eclissi il senso stesso dell’esistenza nella storia:

La storia del mondo (la storiografia, di conseguenza) era percepibile come una superficie da riconoscere, per costruire su di essa una mappa di orientamento. E di modalità di intervento. Se questo non è più possibile (non è più in corso, come le monete che non hanno più corso), l’agire (politico in particolare) dovrà trovare per necessità altri modi di orientamento, altre necessità di sussistenza.

4

Impossibile sfuggire alla tentazione di dire che, da allora, queste nuove modalità si fanno attendere, e i candidati alla successione conoscono un’obsolescenza ancor più rapida che la morte, in realtà interminabile (forse perché, appunto, non interpretabile), dell’ermeneutica. Resta che, nel sistema di riferimenti in cui Ranchetti inscrive la sua diagnosi, la crisi della conoscenza esegetica e quindi della storia è anche quella della politica e delle religioni del Libro:

Sul presupposto ermeneutico si erano costruite le religioni del libro […]. Ma ora “il libro” di queste religioni (e delle relative confessioni di fede) non è più conosciuto […]. La storia del mondo che esse impartivano al fanciullo è ora “lettera morta” […]. Consapevolmente o meno, le storie profane si rapportavano ad essa, per distinguersi e per negarla. Ma ora la negazione non trova alcun oggetto da negare. Così come ha perduto senso il tempo di quella storia, è venuto meno quel modo di essere nel tempo storico, insieme con il significato delle figure salvifiche che la illustravano.

5

E, con la perdita delle figure della salvezza, e dei rinvii che articolavano la vita nel qui-ed-ora a queste figure in quanto prospettiva e orizzonte, l’indecisione e l’impotenza sorgono nel vuoto dei significati:

La mancanza di riferimento agisce nella vita (e nella cultura) di oggi. Da tale mancanza deriva, in larghissima misura, la impossibilità di formulare giudizi di valore (etiche, ecc.).

6

Questa evacuazione del senso istituito dai rinvii e dai riferimenti reciproci tra segni il cui significato è sempre in eccesso rispetto al fatto bruto impedisce alle menti di oltrepassare le situazioni immediate, di riferire le proprie condotte e le loro occasioni ad un orizzonte virtuale insaturabile e costringe pertanto a ridurre il comportamento all’esecuzione di gesti culturalmente ed esistenzialmente muti, non suscettibili di interrogazioni complesse perché non più articolati ad altro da sé. É quanto Ranchetti riconosce nel comportamento dei giovani cattolici che partecipano ai raduni di massa intorno a Giovanni Paolo II:

Questi giovani non amano essere interrogati sulle ragioni della loro presenza a Roma. Se interrogati, le loro risposte sono scoraggianti, banali, anodine: la ragione della loro presenza a Roma è

simpliciter la loro presenza a Roma.

7

In questi eventi di massa, oppressi dall’autoimmanenza dello spettacolo, si annunciano, alla fine del Novecento, dei comportamenti collettivi in fin dei conti post-cristiani, ma anche post-culturali e quindi post-storici, cui siamo oramai assuefatti, ma la cui lettura nel 2000 rappresenta un’anticipazione folgorante. Per i partecipanti ai raduni di massa romani, il riferimento alla Chiesa e al Papato non si inscrive più in alcun sistema di coordinate culturali e spirituali, non rinvia ad alcun testo reale o virtuale e quindi non consente alcun atto interpretativo.

Ma questa forma assai particolare dello spirito del tempo corrisponde ad una tendenza profonda della Chiesa che il Ranchetti storico ha studiato e denunciato in numerosi lavori:

La tautologia è la loro dialettica, così come l’asserzione è la dialettica dell’istituzione ecclesiastica: il discorso religioso, la stessa dottrina cattolica, è quasi inesistente o consiste in una serie di proposizioni non discusse, non discutibili, semplicemente affermate; sono le tesi catechistiche quali esse figurano nel catechismo di Pio X, dei primi del secolo, riproposto da Comunione e Liberazione nel 1993: che è Dio etc. La Chiesa, in quel catechismo, è la chiesa docente, non si parla della chiesa discente. L’infallibilità papale è assoluta. La semplificazione della “verità” religiosa a poche proposizioni costituisce evidentemente tutto ciò di cui questi giovani hanno bisogno: la meditazione, la stessa spiegazione in nota, non li riguarda. Le cose stanno così, il dubbio è opera del Diavolo.

8

La morte dell’ermeneutica, e conseguentemente la fine della Storia come tessuto, o testo, significante, è quindi incarnato dai giovani cattolici che fungono dunque da paradigma della condizione umana post-storica e post-culturale. Ma questa condizione tardonovecentesca viene da lontano, e matura esemplarmente in seno al divenire della Chiesa romana come istituzione.

La tautologia e il monologo come sole forme discorsive del Magistero, il postulato dell’illegittimità della parola e delle interrogazioni dei fedeli, sono delle tare originarie della Chiesa a partire almeno da Pio IX e che sfociano in una comunità e in una struttura di potere totalmente adeguate alla condizione postmoderna e alla logica spettacolare dell’industria culturale tardocapitalista.9

Procedendo a ritroso nella genealogia della Chiesa del 2000, Ranchetti indica innanzitutto il fallimento del Concilio Vaticano II e delle speranze di una riproposizione di

un tempo del credere, cui potevano prendere parte tutti, singoli credenti e gruppi di fedeli, parrocchie e monasteri, in una comunanza che non pretendeva di essere riconosciuta come società perfetto o corpo mistico, ma si limitava a voler contribuire, in qualche modo, ad un proposito di rinnovamento.

10

Ma, ricorda Ranchetti, il Concilio è fin dall’inizio carente sulla riflessione dottrinale e quindi sull’esigenza intellettuale entro questo desiderio di rinnovamento:

L’attesa verso il concilio non aveva carattere disciplinare; non si attendevano nuove leggi o

regulae fidei magari più tolleranti: era, per così dire, un’attesa affettiva, parendo che il nuovo pontefice, che sarà chiamato, con bonomia riduttiva, il papa buono, avesse voluto corrispondere ad un bisogno di conciliazione, piuttosto che ad una precisazione di compiti e doveri religiosi.

11

I “compiti e doveri” di cui si tratta si situano nel rapporto tra la

ecclesia docens e la

ecclesia discens, cioè riguardano il problema di chi deve e può praticare l’attività di interrogare ed esplicare i contenuti e le conseguenze della fede; insomma dove, in che punto dell’istituzione, in quale tipo di pratiche e di gruppi strutturati, si situa la funzione intellettuale specifica della comunità dei fedeli.

Non rispondendo a questa domanda, concentrando il rinnovamento sulla dimensione assembleare, affettiva e “impegnata”, il Concilio ha finito per aggravare la disintellettualizzazione dell’esperienza religiosa e l’evacuazione della riflessione dalla pratica religiosa. Ma, oltreché a causa dell’incapacità di ridiscutere i ruoli e le funzioni, ciò si è dovuto all’impossibilità di affrontare l’obsolescenza delle categorie tradizionali in cui si esprime e si concettualizza la fede cattolica, il loro subire un processo entropico lungo il quale il senso e i suoi rimandi interni si disseccano per non lasciare che la ripetizione di formule vuote, asignificanti, cui il sentimento comunitario fornisce solo un supplemento d’anima:

Ricomporre l’idea e il significato del cristianesimo nella storia si è rivelato impossibile […] di fronte ad un presente storico in cui la traccia cristiana è difficilmente percepibile […]. Rimaneva allora una sola possibilità: prenderne atto, operare una drastica riduzione del

depositum fidei, riaffermare alcuni principi elementari, offerti in formule tradizionali, non articolate, e pertanto non compatibili con le esegesi (ormai campo “non religioso”, e compito della cultura religiosa, non dell’esercizio della fede) e offrire della Chiesa apostolica romana un’immagine semplice, visibile, corporea: non “ragionare” la fede, ma mostrarne un esempio, in atto, nella forma di un’istituzione che ha, come tutte le istituzioni, i suoi compiti, i suoi uomini, le sue sedi, il suo capo. La Chiesa romana sarebbe così diventata quella Chiesa romana che si vede, che si tocca.

12

Se si segue nel dettaglio il ragionamento di Ranchetti, si osserva che esso inscena un’opposizione tra le forme d’esistenza della Chiesa, quindi la pratica della fede, da un lato, e, dall’altro, la pratica intellettuale dell’esegesi. Quest’ultima, cioè la riflessione e l’appropriazione intellettuali dei contenuti e delle forme della vita religiosa, non è più un momento della forma di vita che definisce i fedeli, ma un esercizio conoscitivo facoltativo ed esterno; simmetricamente, l’esercizio della fede, la sua immanenza ad una forma di vita, è spogliata di ogni rapporto al momento esegetico, alla pratica dei segni e dei sensi, per ridursi a semplice esecuzione di regole designificate emesse da un apparato autoriproducentesi. Ne risulta un’apoteosi della Chiesa in quanto potere muto e indiscutibile, che sterilizza più che non reprima i bisogni residui di pensare la vita religiosa:

Con un processo, non visibile, di graduale assorbimento e annientamento dei modi di vivere ed esprimere l’esperienza religiosa, del cristianesimo in particolare ma anche di altre confessioni religiose, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana avrebbe scelto e imposto se stessa come unica forma visibile, come struttura articolata di potere.

13

In altri termini, il Concilio, incapace di rinnovare il pensiero della vita religiosa, finisce involontariamente, insistendo sulla prassi e la presenza nel mondo, per continuare ed aggravare l’assorbimento della fede nella macchina istituzionale e nei gesti meccanici di una pratica divenuta automatismo. L’ultima tappa di questo divenire è l’assorbimento della presenza nel mondo e della visibilità nei dispositivi dell’industria cultural-spettacolare:

Questa Chiesa […] costruisce un universo di santi a sua immagine e somiglianza, invade tutti i territori della vita politica, civile, religiosa, tutti gli schemi e le formule di imbonimento (quanti frati figurano come i migliori suggeritori di prodotti culinari […]), disattende qualsiasi forma di meditazione, di raccoglimento, sfoggia i suoi giovani, pronti ad acclamare un pontefice sofferente prima di accorrere ad acclamare un probabile capo del governo.

14

Insomma, per Ranchetti il divenire della Chiesa di Roma sembra in certo senso riflettere ed esprimere, come una monade, l’affermarsi di processi sociali, politici e mentali propri all’insieme dell’esperienza umana alla fine del Novecento e che la “morte dell’ermeneutica” rivela nell’ambito della (crisi della) cultura

savante e dell’insegnamento superiore. L’esegesi come disciplina e come

forma mentis è rimossa tanto dall’esercizio della fede quanto dalla trasmissione delle conoscenze – e Ranchetti sa bene che, nella Germania di Lutero e Melantone, la struttura delle Università deve in certo senso sostituire e incorporare la pratica della vita monastica, la vita secondo una “regola” che è tanto regola di vita quanto disciplina intellettuale.

In ogni caso, è su questa doppia rimozione che si chiude la riflessione di Ranchetti sul Concilio:

Era necessario questo esito? È certamente coerente e corrisponde alla progressiva, forse ineludibile erosione della cultura umanistica a vantaggio delle nuove forme, anch’esse di cultura, dei nuovi strumenti che hanno, appunto, nell’immagine e nella disponibilità dei nuovi accessi all’informazione non mediata i propri caratteri.

15

Nel primo anno del Nuovo Millennio, i “nuovi strumenti” e i “nuovi accessi all’informazione non mediata” si riducono alla televisione e a delle forme molto rudimentali di tecnologie digitali (Facebook è creato nel 2004, Youtube nel 2005…), ma pare di vedere annunciata, in questo passaggio discreto, l’esplosione dei social networks e delle intelligenze artificiali generative (che non ha mancato di accompagnare la riduzione massiccia delle persuasioni e delle fedi a credenze cieche e a condotte macchiniche). Mi pare però che una delle singolarità del discorso di Ranchetti risieda nell’idea che l’avvento delle reti tecnologiche, della cultura spettacolare di massa e infine di un capitalismo della comunicazione e dell’informazione è surdeterminato, almeno per quanto è della traiettoria della Chiesa, da una genealogia propriamente teologica:

Una Chiesa come questa corrisponde anche, così sembra, all’abbandono, non detto ma praticato, del cristianesimo come religione in favore di una chiesa visibile in cui si compendia la storia secondo il prologo della lettera agli Ebrei.

16

Questa lettera pseudo-paolina dalla datazione incerta è, secondo Ranchetti, il fondamento semi-nascosto dell’ecclesiologia della visibilità e dell’autorità:

[In essa] tutta la storia precedente, storia e dottrina, fatti e profezie, è vista, cioè compresa e nello stesso tempo riassunta e eliminata, in favore di ciò che essa ha come significato finale: il Cristo, figlio di Dio che è sceso sulla terra, è stato visto dagli uomini, è asceso in cielo dove siede alla destra di Dio Padre. Egli è il Messia, ha compiuto in sé i tempi prima del suo avvento, il presente della sua vita e il futuro della sua parusia.

17

Ranchetti è stato un attento lettore dell’

Escatologia occidentale di Jacob Taubes. In quel testo, come nel percorso ulteriore del suo autore, la tradizione dell’apocalittica, che afferma ed annuncia una rottura cosmica e storica liberatrice dall’imperio della Legge e delle potenze mondane, è contrapposta al

kosmos statico, che ignora la Novità, dell’antichità pagana del Medioevo imperiale e della civiltà post-illuminista, cioè alla weberiana “gabbia d’acciaio” economica e tecnica. Questo schema fonda il confronto di Taubes con Carl Schmitt, poiché il giurista cattolico vede nelle grandi istituzioni quali l’Impero e la Chiesa precisamente le potenze che “trattengono” e ritardano la dissoluzione apocalittica del mondo e dei suoi ordinamenti sociali e morali.

Mi pare che Ranchetti, nella sua lettura dell’ecclesiologia fondata sulla Lettera agli Ebrei, rielabori l’opposizione tra rottura apocalittica e sacralizzazione dell’istituzione, mostrando come dall’affermazione di una rottura nell’ordine della storia e del cosmo si giunga all’esaurimento della storia nella presenza immutabile della Chiesa. La rottura, la fine dei tempi, o, nel linguaggio apocalittico di Marx, la “fine della preistoria”, coincide infatti con la presenza visibile del Cristo. E questa presenza, che estingue la storia passata, estingue anche la possibilità di un novum: la parusia compiuta è infatti l’eterno presente, in cui ciò che è, è, ed è perciò stesso eternamente visibile e riposante in sé stesso. Ma ciò che è, è il Cristo solo per un tempo limitato, e la Chiesa è in realtà la sola Presenza attestabile nella durata (illimitata) della sua visibilità:

Poiché, come dicono le Scritture, Cristo ha costituito la chiesa, ciò che vale per Cristo vale per la chiesa, ossia essa riassume e compie la storia e partecipa del passato, del presente e del futuro, della parte visibile e di quella invisibile della verità. E siccome a Cristo non si può aggiungere nulla, ma solo e sempre si può solo maldestramente cercare di capire tutto ciò che egli è come vita, verità e dottrina, così alla chiesa non si può aggiungere nulla che essa non sia nella sua virtualità operante.

18

Insomma, la Chiesa, seguendo la via tracciata dall’eterno presente della Lettera agli Ebrei, pone la sua esistenza come orizzonte insuperabile del divenire storico: incarna cioè la Fine della Storia stessa. Credo non illegittimo ascrivere Ranchetti al novero di quanti si sono confrontati con un’esperienza divenuta comune nell’ultimo scorcio del Novecento, e di cui gli scritti famosi di Francis Fukuyama costituiscono un’interpretazione politica: l’esperienza cioè di una chiusura degli orizzonti sociali e mentali, il sentimento di un blocco epocale che impedisce anche il solo immaginare delle rotture radicali, e quindi una novità radicale, rispetto alla figura presente del mondo umano.

Mi pare significativo che Ranchetti riconduca quest’esperienza ad una genealogia complessa, in cui certamente compaiono meno di quanto sarebbe necessario il tardo capitalismo e il crollo del movimento comunista, ma in cui è incluso l’esaurimento di un cristianesimo che rinuncia ad essere l’annuncio di un “nuovo cielo” e di una “nuova terra”:

In un certo senso, si potrebbe dire […] che il cristianesimo è finito con la costituzione della chiesa: da essa in poi, la storia è solo e può essere solo la storia della chiesa pur sapendo che essa, per sua natura, è incapace di storia.

19

Ivan Illich, un autore caro a Ranchetti, ha sostenuto che il dominio dei sistemi tecnico-istituzionali sulle condotte umane proviene dalla trasformazione della carità e in generale dell’esercizio personale della fede in mestiere, compito definito, competenze e risultati misurabili. Ranchetti è forse più cauto nell’assegnare i nessi causali; ma non vi è dubbio che un’affinità elettiva si delinei nelle sue analisi tra, da un lato, il destino della Chiesa romana e della sua pretesa di riassumere nell’eternità dell’istituzione la storia dell’uomo, e, dall’altro, certe forme della condizione postmoderna, cioè la fine dell’esegesi come modo di interpretazione dell’esistenza, il primato della visibilità e dell’autorità esibita, la spettacolarizzazione del potere, l’affermarsi di una condizione umana in cui gli atti e le parole, le condotte e i discorsi sono vieppiù colonizzati da gesti e procedure asignificanti e meccanici, riproducibili a piacimento ma non interrogabili:

È vero ciò che si vede, qualsiasi riflessione al riguardo non è necessaria, la chiesa è quella che si mostra, non vi è un significato “invisibile”.

20

Ma tale non è forse la cifra stessa della società contemporanea, la forma compiuta del suo specifico feticismo, cioè la radicalizzazione di quanto Marcuse designava sotto il nome di “unidimensionalità”? In ogni caso, se non vi è alcun significato invisibile di cui l’esperienza immediata potrebbe divenire segno mediante un’appropriata ermeneutica, allora è questa stessa immediatezza che tende a trasformarsi in simulacro e in allucinazione:

Si è del tutto persuasi che ciò che si vede non corrisponde a ciò che è, né nel tempo, né nel luogo, o può non corrispondervi senza che questo comporti alcuna differenza. Come per la luce delle stelle, gli avvenimenti a cui si crede di assistere nel presente potrebbero essersi verificati a distanza di migliaia di anni luce, e anche questo non darebbe luogo ad alcuna sorpresa. Inoltre la cosiddetta alienazione del singolo non impedisce la proliferazione di spettacoli, né la prosecuzione delle professioni liberali, tanto meno l’esercizio delle attività accademiche, e la cosiddetta ricerca, pur nell’evidente venir meno dei suoi possibili fruitori.

21

Se ciò che è presente non ha alcun senso aldifuori della sua presenza, allora questa presenza è da ultimo insignificante e potrebbe anche non essere, cioè potrebbe essere solo simulazione, apparenza ingannevole, di una presenza reale. Insomma, la realizzazione, l’attestazione del reale dipende dall’interpretazione e dal giudizio, non dalla semplice presa d’atto di ciò che appare. Infine, se la presenza potrebbe essere mero simulacro di una presenza, ogni ragione di modificare ciò che esiste viene meno, poiché niente significa più nulla. Tutto può quindi continuare indefinitamente alla Fine della Storia, appunto.

Alla fine della sua vita, e all’inizio del nuovo secolo, Ranchetti sembra esplicitamente pessimista. Ma forse vi è altro da intendere nei suoi scritti che non una versione, singolare ma non inedita, delle diagnosi sulla fine della storia e della cultura che costituiscono un “genere” almeno dall’Ottocento (il che non significa che siano false o inutili, ovviamente…).

Se si dovesse situare Ranchetti nello spazio intellettuale delimitato dai temi della gabbia d’acciaio e dell’uomo ad una dimensione – ed è forse utile ricordare quale ruolo giochino Max Weber e la Scuola di Francoforte nel pensiero delle Nuove Sinistre in Italia e nel mondo –, occorrerebbe innanzitutto ricordare che i detti temi rappresentano una fusione, operata in particolare da Weber, tra i paradigmi marxiani dell’analisi del capitalismo e le diagnosi di Nietzsche sulla morte di Dio e sul nichilismo europeo.

Si può dire che Ranchetti, estraneo all’esegesi marxiana (ma non lo erano ovviamente delle figure a lui prossime come Fortini e Renato Solmi), ha invece ritrovato il tracciato che lega in Nietzsche la morte di Dio come fatto culturale e socio-storico allo statuto critico del cristianesimo in quanto religione. Anche in Nietzsche la morte di Dio è un processo interno all’ermeneutica: “Dio” è infatti il garante della significatività dei segni, l’istanza che permette di organizzare un’interpretazione coerente e “profonda” dell’esperienza. Se Dio “muore”, i segni non significano più, si limitano a fluttuare inerti nel chiuso degli archivi dell’alta cultura o a roteare vertiginosamente nei mulini a vento dei dispositivi tecnici ed economici del capitalismo avanzato. Non vi sarebbe allora più alcuna salvezza dal nichilismo se si rifiutasse di vedere questo stato di cose e si ricercasse una soluzione interna ai segni ormai disarticolati – un cristianesimo autentico, o un vero umanismo (per esempio “marxista”), che pretendessero restaurare la pienezza del senso perduto.

È questa strategia – perdente – che Ranchetti rimprovera, in un testo folgorante, ad un discorso del Cardinale Ratzinger tenutosi il 4 aprile 1991. L’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede scrive a proposito della situazione presente:

Siamo oggi testimoni di un’antica guerra dei potenti contro i deboli, una guerra che mira all’eliminazione degli handicappati, di coloro che danno fastidio e perfino semplicemente di coloro che sono poveri e “inutili” in tutti i momenti della loro esistenza. Con la complicità degli Stati, mezzi colossali sono impiegati contro le persone, all’alba della loro vita, oppure quando la loro vita è resa vulnerabile da un incidente o da una malattia.

22

Ranchetti qualifica come “inoppugnabile” questa testimonianza di Ratzinger ma ne contesta l’imputazione di responsabilità all’avvento della Ragione illuministica. Non già perché, come ci attenderemmo da un critico della Chiesa “da sinistra”, questa Ragione meriti una valutazione più positiva; ma, al contrario, perché il suo limite principale, cioè l’incapacità di confrontarsi alla negatività dell’esistenza dell’uomo nella storia, intacca gravemente anche il discorso del Cardinale. Cosa oppone questi infatti all’umanesimo razionalista, pragmatico e conquistatore dei Lumi?

Il riferimento di Ratzinger è

Genesi 1, 26 […]. L’uomo è presupposto libero e

capax Dei, la antropologia proposta è quella precedente alla caduta; questo stesso uomo, nella seconda citazione da

Genesi 9, 6, sparge il sangue dell’uomo. Ma fra il primo e il secondo uomo è intervenuto il peccato; ma stranamente l’antropologia che si vorrebbe ripristinare non sembra tenerne conto […], il peccato si è dato ed è avvenuta, come Ratzinger non sembra considerare, appunto la storia […]. Non esiste altra antropologia se non quella precedente il peccato, non esiste altra essenza, se non quell’essenza umana precedente il peccato.

23

È quindi da evitare ogni esaltazione umanistica della figura “gloriosa” dell’uomo vista come orizzonte normativo da contrapporre agli orrori del mondo presente. La critica di Ranchetti si rivolge ovviamente anche agli intellettuali di sinistra sensibili al Magistero romano e alla sua condanna della società del capitalismo trionfante, ad esempio Pietro Barcellona:

L’intelligenza critica di Barcellona si arresta di fronte ad un riconoscimento di fatto, appunto la depersonalizzazione dell’individuo, per contrapporre ad essa la ripresa, non si sa da dove, di valori e sensi […]. Ma questo avrebbe senso se solo si dessero […] originarie incorrotte pulsioni etiche, bisogni di verità e di giustizia, incorrotti perché incorruttibili, insomma, ancora una volta, un uomo originariamente

capax Dei e, fondamentalmente,

incapax mali.

24

Ranchetti indica qui due punti decisivi per individuare una possibile “posizione” nella presente condizione dell’umanità. In primo luogo, il fatto che il senso e il valore non sono più disponibili come oggetti integri, trasparenti e fruibili all’interno dei discorsi e delle pratiche esistenti: ogni parola che si voglia parola di verità deve confrontarsi con il fatto che i linguaggi e le forme della loro interpretazione sono stati, direbbe Charles Péguy,

disloqués dal processo complesso che è la morte di Dio – la liberazione e la verità che ancora una parola può articolare, se esistono, non possono più darsi nella pienezza di un discorso significante capace di articolare in sistema e in trasparenza l’ordine dei valori, dei fini e dei mezzi. In secondo luogo, se pure Ranchetti afferma che non si può «non ricondurre il discorso ad un’esigenza fondamentale, quella dell’etica», resta che ogni etica è vana se pretende fondarsi sul recupero di «valori e moventi che sembrano distrutti».

25

Cosa significa concretamente questa riflessione? Se quanto abbiamo detto fin qui è pertinente, ciò cui Ranchetti allude è una posizione che viene “dopo l’etica”, una condotta senza norme né valori presupposti, né magisteri che li dettino, cioè che viene dopo la morte di Dio e la distruzione della dicibilità dei fini ultimi in seno ai linguaggi socialmente esistenti e circolanti. Non credo del tutto illegittimo suggerire che, nel percorso complesso di Ranchetti, il modello di una tale posizione si riassume nei nomi di Freud e Wittgenstein. Poiché è fondamentale per Ranchetti che «il giudizio in Freud non è mai riconducibile ad una norma etica».26 Non ad una norma, ma ad una pratica intesa in un senso opposto ad ogni definizione dell’essenza normativa dell’Uomo e che si concentra in una «prassi di liberazione dai falsi attributi»:

La storia di una riconquista di sé da parte del singolo, che avviene anche e forse soprattutto mediante il riconoscimento delle relazioni causali, al di fuori di ogni progetto a lui esterno.

27

È in questo senso che occorre leggere un altro testo sorprendente, del 1996, intitolato

Sulle regole (monastiche). Esso è dedicato alla maniera di istituire una condotta intellettuale e pratica in una situazione in cui ogni discorso sul Sommo Bene, e ogni apparato istituzionale che un tale discorso amministri, hanno perduto ogni evidenza e financo ogni praticabilità. I tre autori cui Ranchetti si riferisce qui sono Wittgenstein, Spinoza e Walter Benjamin (che commenta Kafka tramite una citazione di Malebranche). Di Wittgenstein è citata la frase «Kultur ist eine Ordensregel. Oder doch eine Ordensregel voraus» (“Cultura è una regola di un ordine, o almeno presuppone una regola di un ordine”); di Benjamin, il saggio su Kafka, «Se Kafka non ha pregato – ciò che non sappiamo – gli era tuttavia proprio in massimo grado ciò che Malebranche chiama la preghiera naturale dell’anima: l’attenzione»; di Spinoza, il

Tractatus de intellectus aemendatione, «Allora meditavo se per caso non fosse possibile pervenire ad una nuova regola di vita, o almeno alla certezza di essa, pur non mutando l’ordine e la regola abituale della mia vita».

28

Cosa significano questi tre esempi, apparentemente molto distanti tra loro (ma in effetti accomunati da situazioni storiche analoghe di procurata anomia)? Semplificando molto un testo che richiederebbe un commento ben più consistente, si può dire che Wittgenstein, Spinoza e Benjamin-Kafka sono i paradigmi della ricerca di una condotta, di una Lebensführung, svincolata da ogni riferimento ad un Principio, morale ma da ultimo onto-teo-logico, formulabile entro uno dei discorsi legittimati dalla tradizione (il giudaismo, le chiese cristiane, la morale giusnaturalista o quella vittoriana…):

Nei tre esempi sono presenti due propositi: quello di ordinare la propria riflessione secondo un progetto che la giustifichi, e quello di far corrispondere questa riflessione ad una condotta: vi è quindi la composizione della

regula fidei (o

intellectus) con la

regula vitae. Vi è, dunque, evidentemente, il richiamo ad esempi di regole monastiche […]. Ma quel che è proprio, nei tre esempi, e che li distingue, con altrettanta evidenza, dagli esempi monastici, è l’assenza di un’etica […]. Essi non si iscrivono pertanto nei propositi di un perfezionamento morale, per raggiungere il quale sono necessari comportamenti rigidi, ascesi, dissoluzione della volontà o altro. Essi sono esenti da morale, nel senso che non ne presuppongono una né tendono ad una morale già data […]: sono, quindi, esempi di una “regola” che non comporta in apparenza un’uscita dal “saeculo”.

29

Tuttavia, insiste Ranchetti, nei tre casi citati si ha un’analogia con

l’

exivi de saeculo di san Francesco d’Assisi, la cui decisione deriva da un mutamento radicale di prospettiva, anzi, di “piacere”, di “senso”: ciò che è amaro diviene dolce a chi soccorre i lebbrosi, anche se i lebbrosi non guariscono per questo.

30

Nessuna morale quindi, ma una “riforma dell’intelletto” – Ranchetti insiste sul fatto che queste regole investono, negli esempi citati, la sfera intellettuale, l’ordine delle idee e delle ragioni. Ma appunto il “mutamento della mente” è il senso letterale della

metanoia, questa trasformazione cui Cristo chiama i suoi discepoli e che la Vulgata traduce con “conversione”.

31 Ora, tale riforma o conversione della “mente” incorpora una mutazione nell’ordine pulsionale (ed è quindi naturale che Ranchetti proponga come quarto esempio l’analisi freudiana).

32 Ed è significativo che l’esempio scelto per illustrare questa mutazione sia il bacio al lebbroso, cioè, secondo il commento che Ranchetti fa altrove di questo topos francescano, il manifestarsi della «perfetta letizia» nella «dedizione senza limiti all’altro che prescinde dalle caratteristiche dell’altro, che lo assume, per sé»:

Vi è qui, dunque, mi sembra, la struttura originaria: la penitenza, l’oggetto su cui esercitare la misericordia, fatto “trovare” da essa, la trasformazione dell’oggetto da “orrendo” alla vista, in oggetto d’amore, anzi che provoca il bene dell’animo e del corpo.

33

Secondo Ranchetti, la differenza tra i tre (o quattro, con Freud) esempi e san Francesco risiede in ciò, che per i “moderni” la conversione non segue ad una colpa o ad un difetto rispetto alla Legge divina.

34 Essa avviene perché avviene, e in certo senso è la conversione stessa a costruire o a ricostruire, in un inevitabile effetto di

après-coup – che è proprio delle interpretazioni psicanalitiche allorché si tratta della loro appropriazione da parte del paziente – le proprie cause e motivazioni. Mi pare che l’osservazione di Ranchetti quanto al carattere non penitenziale, quindi svincolato da un’espiazione o da un riscatto giustificabili entro una misura ed un calcolo “oggettivi”, sia importante per cogliere fino a che punto la pratica e la decisione che si cerca qui di definire appartengano ad una sfera radicalmente “anomica”, in cui la colpa, la pena e il riscatto diventano dei momenti interni alla nuova forma di vita e possono essere definiti solo a partire da essa – conseguenza e non causa né premessa logica della conversione, come di questa è conseguenza e non causa l’etica.

35

E tuttavia resta, seppur sottratta alla logica in fondo mercantile e burocratica – e il secolo di Francesco d’Assisi è anche quello dei mercanti, delle amministrazioni comunali e quindi della pervasività del Diritto nell’organizzazione della vita sociale – dell’espiazione, la “struttura” che condiziona il mutamento della mente alla “dedizione illimitata” verso un Altro che le norme dominanti, morali, sociali, estetiche o funzionali, categorizzano come ripugnante, indegno, vergognoso e in definitiva “inutile” al buon ordine della società. Questa dimensione è il nucleo stesso dell’opposizione al discorso di Ratzinger, in ultima istanza più umanista e illuminista che cristiano: la dedizione al lebbroso non mira a condurre e a conformare né colui che la pratica né colui che ne beneficia ad una norma di virtù o di salute inscritta nell’essenza dell’uomo. Il solo valore di tale dedizione è di operare una transvalutazione dei valori (e degli affetti) che non implica la conformità ad alcuna legge definita a priori. In tal senso, potrebbe essere utile confrontare queste posizioni ad un passo folgorante di Fortini meditante sull’orizzonte post-comunista:

Per decine di anni troppa parte dell’ottimismo scientifico e delle illusioni sono passate, senza reale verifica, dalla tradizione giacobina o democratico-laica a quella comunista […]. Mi permetto rammentare, di passaggio, che non si è data sufficiente attenzione ai punti di contatto tra il pessimismo antropologico che è proprio della storica “terapia” cristiana e quello storico di una parte rilevante, sebbene minoritaria, del marxismo moderno.

Per il cristiano l’uomo è costituzionalmente ammalato, leso da un vulnus originario che lo ha reso separato dalla natura edenica […]. Solo l’ammalato può allora essere il terapeuta dell’ammalato, secondo la parola brechtiana, Sklaven werden dich befreien, “schiavi ti libereranno”. Nei medesimi anni di Brecht, inascoltati dalla sinistra dell’ottimismo “progressista”, lo dicevano anche Simone Weil e Ernst Bloch.

Ma, se era relativamente facile dire questo pensando alle classi umiliate e offese dell’Europa di cinquant’anni fa, chi realmente oserebbe oggi proporre, accanto a quelle, come terapeuti o liberatori, come i re guaritori o lebbrosi della leggenda, gli schiavi, i malati, i feriti del terzo e quarto mondo? O i nuovi barbari delle nostre periferie? Eppure, non dimentichiamolo, fu questa la sfida cui si confrontarono i rivoluzionari europei.36

Un testo precoce, della metà del decennio Ottanta, che è difficile immaginare senza rapporti diretti con la riflessione di Ranchetti. Come la Chiesa, il comunismo paga, nella sua crisi, un ottimismo antropologico che è la conseguenza della volontà di far coincidere un magistero e un’istituzione con il senso e il fine della Storia. Così, il culto del progresso tecnico e razionale, l’esaltazione dell’

homo faber, cambiatasi poi nelle derive del dopo-comunismo in quella dell’Uomo dotato di diritti naturali o del Popolo omogeneo e identico a sé, hanno occultato il fatto che, per Marx, Engels e Lenin, il proletariato portatore della rottura rivoluzionaria è ancora la

part maudite delle società europee, oggetto e soggetto di un’ostilità assoluta perché incarnazione di un’alterità traumatica e irriducibile (e forse non è più facile oggi comprendere cosa significasse la “dedizione illimitata” alla rivoluzione del proletariato per i borghesi e universitari tedeschi che erano Marx e Engels).

In tal senso, si può dire, l’orizzonte di disorientamento e di vuoto che si apre dopo l’esaurimento del cristianesimo è lo stesso apertosi dopo la fine della speranza comunista: non sarebbe impossibile rileggere da questo punto di vista, non solo il rapporto tra Ranchetti e Fortini,37 ma anche il senso non del tutto patente della storia italiana dal dopoguerra agli anni Ottanta, quella cioè dell’annullamento comune dei due orizzonti politici e metapolitici fondamentali, quello social-comunista e quello cristiano-cattolico. Due orizzonti meta-politici, poiché ambedue implicavano non solo un progetto di società, ma una proposta totale di ordine dell’intelletto e degli affetti, oltre ad un’idea del senso della Storia e ad una pratica della sua decifrazione. Allora, siamo ricondotti alla morte dell’ermeneutica: e all’ingiunzione paradossale a interpretare che essa contiene. Interpretazione oltre e dopo la presenza del senso – nell’epoca del non-senso come assoluto presente; condotta regolata oltre e dopo la vigenza della Legge – nell’epoca dello svuotarsi di tutti gli orizzonti normativi, morali e sociali. È tra queste tensioni e questi paradossi che mi pare possibile situare Michele Ranchetti.

Note

1 M. Ranchetti, In morte dell’ermeneutica [1996], in Id., Scritti diversi I. Etica del testo, a cura di F. Milana, Roma, Storia e letteratura, 1999, p. 384. Ringrazio Gabriele Fichera per le riflessioni comuni su questo scritto che ci ha interpellati nella nostra professione di insegnanti e nel confronto quotidiano che ne consegue con il crollo dei rinvii ermeneutici su cui si fonda l’idea veteroeuropea di “critica”.

2 Ivi, p. 385.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Ivi, p. 386.

6 Ibidem.

7 M. Ranchetti, Prevalebunt [2000], in Id., Scritti diversi IV. Ultimi e primi, a cura di F. Milana, Roma, Storia e letteratura, 2010, p. 173.

8 Ivi, pp. 173-174

9 Non si dovrebbe dimenticare che il “magistero” comunista ha seguito una traiettoria analoga dal monologo all’estroversione spettacolare, e che i poststaliniani Krusciov e Marchais sono tra i primi leader politici mondiali a “bucare lo schermo”.

10 Ivi, p. 178.

11 Ivi, p. 179.

12 Ivi, p. 180.

13 Ibidem.

14 Ivi, pp. 180-181.

15 Ivi, p. 181.

16 Ibidem.

17 M. Ranchetti, Intellettuali e Chiesa cattolica: tesi [1998], in Id., Scritti diversi II. Chiesa cattolica ed esperienza religiosa, a cura di F. Milana, Roma, Storia e letteratura, 2010, pp. 255-256.

18 Ivi, p. 256.

19 Ivi, p. 257.

20 Ivi, p. 258.

21 M. Ranchetti, Osservazioni su De Martino [2004], in Id., Scritti diversi IV. Ultimi e primi cit., pp. 202-203.

22 Citato in M. Ranchetti, Conseguenze della rivoluzione scientifica [1991], in Id., Scritti diversi I. Etica del testo, a cura di F. Milana, Roma, Storia e letteratura, 1999, p. 325. Sarebbe certamente utile, per vedere più chiaro nelle tendenze del presente, ricordare queste righe al momento di commentare da “laici” di sinistra le posizioni del Pontefice oggi regnante e del suo predecessore – e di lamentare come tanta sensibilità alla sorte degli “inutili” non si associ alla liceità affermata dell’aborto e dell’eutanasia.

23 Genesi 1, 26, nella traduzione della CEI del 2008, il passo seguente: «Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra»; in Genesi 9, 6, «Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l’uomo».

24 M. Ranchetti, Conseguenze della rivoluzione scientifica cit., p. 341.

25 Ivi, p. 341.

26 M. Ranchetti, Un’introduzione a Freud [2006], in Id., Scritti diversi IV. Ultimi e primi cit., p. 226.

27 M. Ranchetti, Psicoanalisi o religione, in Id., Scritti diversi IV. Ultimi e primi cit., p. 213.

28 M. Ranchetti, Sulle regole (monastiche) [1996], in Id., Scritti diversi I. Etica del testo cit., pp. 301-302.

29 Ivi, p. 303.

30 Ibidem.

31 Ibidem.

32 Ivi, p. 304.

33 M. Ranchetti, Chiesa ed emarginazione [1993], in Id., Scritti diversi I. Etica del testo cit., pp. 294-295. Il riferimento è al Testamento di Francesco d’Assisi, «Il Signore così diede a me, fratello Francesco d’iniziare facendo penitenza; poiché essendo in peccato […] mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e feci loro misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che sembrava a me amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo; e dopo questo rimasi solo poco tempo e uscii dal secolo». Da qui viene quindi il sintagma exire de saeculo, dall’esercizio di misericordia con i lebbrosi. Ranchetti ricorda che “fare penitenza” traduce metanoein, di cui si richiama ancora il senso letterale di “cambiare mente (o animo)” (Ivi, p. 294).

34 M. Ranchetti, Sulle regole (monastiche) cit., p. 304.

35 Ivi, p. 303.

36 F. Fortini, Le minoranze possono farci uscire dal secolo dell’orrore [1986], in Id., Disobbedienze II. Gli anni della sconfitta, Roma, Manifestolibri, 1996, pp. 20-21.

37 Senza dimenticare quello, antinomico con il primo, tra Ranchetti e Franco Rodano.