Il Principe e la PellegRina

Tre lettere di Rina Pellegri

a Gabriele d’Annunzio

Marzia Minutelli

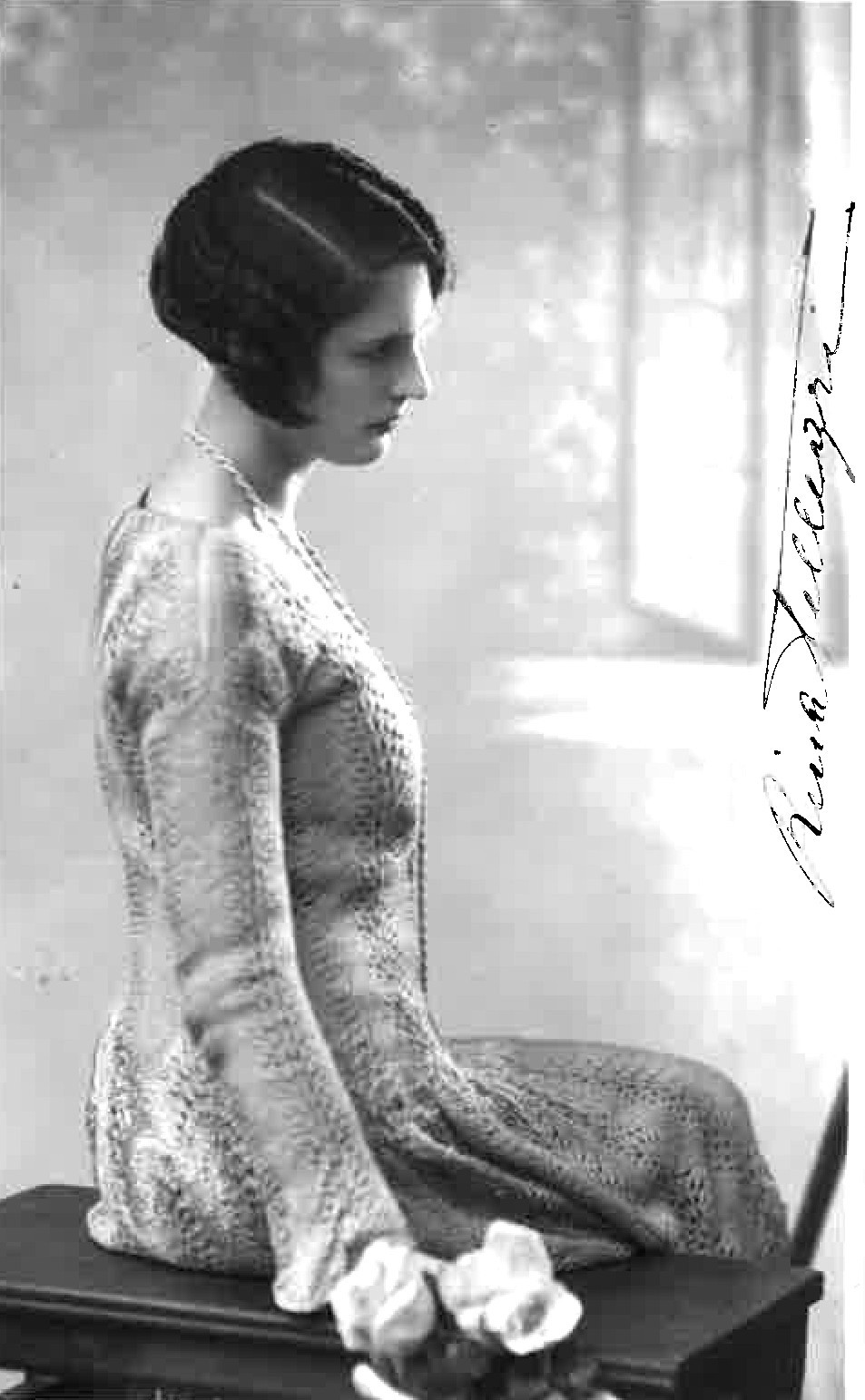

A epilogo del saggio dall’equivoca intestazione Femmine, donne e alcune muse, premesso al catalogo della prima mostra iconografica dannunziana di soggetto muliebre (1992) e indi confluito nella raccolta di Esercizî dannunziani in cui, a due anni dalla precoce dipartita dell’estensore, vennero deversate da mani amiche tante sue pagine dedicate allo scrittore pescarese, Ivanos Ciani redigeva una leporellesca lista tripartita delle «donne che avvicinarono, per ragioni diversissime, colui che era ormai per tutti “Il Comandante”».1 Nell’ultimo ristretto elenco, contemplante coloro che si accostarono al romito del Vittoriale per via epistolare, «artiste le più, che probabilmente d’Annunzio non incontrò mai, vedendone le figure soltanto nelle fotografie che gli inviarono insieme alle lettere con le quali si rivolgevano a lui nella speranza di un aiuto», accanto a quelli di una contessa, di due attrici cinematografiche, di un mezzosoprano, di un’acquafortista e della fidanzata di un ex legionario fiumano, compaiono i nomi di «Ida Miserendino e Rina Pellegri, poetesse».2 E proprio una delicata immagine di quest’ultima, maestrina ligure di belle speranze con all’attivo tre libri di versi (il primo dei quali peraltro presto disconosciuto), fa bella mostra con altri ventitré «provini» femminili sul frontespizio interno del suddetto catalogo.3 L’intraprendente «rondinella di Bocca di Magra», come da tempo l’avevano soprannominata i suoi estimatori – l’interessata preferiva però designarsi «La PellegRina», saldando in sincrasi, a sempre irundinea ma più disamena significazione di un estenuante destino viatorio, i costituenti del proprio nominativo –, si era in effetti premurata di allegare quell’effige alla missiva che nel tardo inverno del 1936, intrepidamente adottando il «motto» della beffa di Buccari «osare l’inosabile»,4 si attentò a indirizzare al vecchio poeta, facendola poi seguire da una seconda, cui accompagnò copie delle sue due raccolte più recenti, Musiche d’acque e Fiori sulla sabbia, debitamente corredate di dedica, e da una terza.5

Nella prima lettera al «Principe» la scrivente affetta un dimesso candore da virgo prerafaelita stimato confacente ad accendere l’attenzione del destinatario, indicativamente designato, in sintonia con il tenore del messaggio, con un appellativo che, per quanto implicato con le sue fortune di condottiero, non ritiene però le armoniche militaresche di Comandante o quelle civilmente sonanti di Vate quale il titolo, di similoro ma fiabescamente suggestivo, di Principe di Montenevoso.6 Il sibillino attacco in medias res («eccomi. Vi porgo devotamente due rose del mio giardino») tende a tutta evidenza a creare meravigliata aspettativa: il dono offerto, inserito nel biglietto, è in realtà una semplice fotografia che la raffigura accosto al presunto omaggio floreale, ma il prolettico tropo «due rose del mio giardino» (più sotto precisate, con simulato sentimentalismo da collegiale, debitamente «pallide») d’acchito sortisce con la sua enigmaticità un discreto effetto. L’etereo personaggio che la poetessa si cuce addosso in questa paginetta dalla mimetica punteggiatura interiettiva è costruito sul filo dell’iperbole («Non potevo più continuare a vivere senza dirVi che esisto»), della menzogna patetica («sono […] non ricca», «vivo in un piccolo paese sola») e dell’ostentazione di modestia e soggezione («Ho scritti e pubblicati, due volumi di versi. Ma non oso inviarveli. So, la mia piccolezza. Voglio solo […] – e perdonatemi – forzare timidamente il Vostro Grande Asilo») nel limpido intento di ispirare al coronato lettore, nonché semplice curiosità, un moto di etimologica simpatia. La sola richiesta avanzata, in nome di un’indemagliabile devozione datante addirittura dall’infanzia («Da piccina è, che Vi ammiro»), è quella di un ritratto in contraccambio («Vorrei una Vostra Imagine», con scempiamento emulativo), ancorché un paio di indizî accusino consistere in ben altro lo scopo reale del contatto, di fatto non più di una mossa di avanscoperta per saggiare il terreno: l’allusione alle due proprie sillogi liriche, che il ritegno le impedisce tuttavia di spedire, e la domanda, porta con apparente sbarazzina noncuranza, relativa all’eventualità di visitare – ma l’indigenza lamentata nel secondo capoverso è tale da non consentirle nemmeno una gitarella a Gardone – il sacro «Rifugio» («Se lo potessi, me lo permettereste? Ditemi di sì: intanto non posso») e, ove ottenibile, incontrarne il «non mai veduto» anacoreta («e Voi, forse»). Eccone il testo,7 seguito dalla fotocartolina in questione:

eccomi. Vi porgo devotamente due rose del mio giardino. Non potevo più continuare a vivere senza dirVi che esisto. Da piccina è, che Vi ammiro, e non Vi ho mai veduto. Ho scritti e pubblicati, due volumi di versi. Ma non oso inviarveli. So, la mia piccolezza. Voglio solo, con | questa mia – e perdonatemi – forzare timidamente il Vostro Grande Asilo con le mie due pallide rose.

E voglio ancora dirVi: che sono oscura, non ricca, e sfortunata. Perciò vivo in un piccolo paese sola*: perciò non sono ancora venuta a vedere il Vostro Rifugio, e Voi, forse.

Se lo potessi, me lo permettereste? Ditemi di sì: intanto non posso. ||

Vorrei una Vostra Imagine. E perdonatemi – in nome del motto che mi piace superbamente: «Osare l’inosabile».

Rina Pellegri

Indirizzo: Arcola (prov. Spezia)

17 Febbraio 1936

*sola: aggiunto in interlinea con un segno di inserimento.

A coronare l’opera di convincimento provvedono le dediche apposte su ciascun libro, di cui l’una incidentalmente diretta a certificare la propria dimestichezza con i volumi, anche vient de paraître, dell’interlocutore. Infatti, mentre le parole vergate nell’antiporta di Fiori sulla sabbia suonano trite e scontate: «al sommo Poeta | Gabriele d’Annunzio | questi umili fiori di deserto | in fascio di omaggio», in Musiche d’acque, a precedere l’offerta vera e propria, già di per sé sottilmente imitativa («Rina Pellegri | questo disgelo che grondi | dalla coppa delle sue mani | a Gabriele d’Annunzio | in umiltà»), viene sventolato il v. 2 del tetrastico [Tutta la vita è senza mutamento] posto a sigillo dell’ultimo esperimento letterario del recluso, quel Libro segreto uscito appena un anno avanti sotto lo pseudonimo di Angelo Cocles e ipso facto condannato all’Indice: «…à un solo volto la malinconia…».11

Era naturale il non aver da Voi risposta. Ho agito, come avrebbe agito una qualsiasi donna. Vi ho chiesto una fotografia (come se il Vostro volto non fosse materiato [–] come è – di luce che nessuna immagine di carta potrà mai irradiare) Vi ho inviata la mia (come se la mia bellezza mutevole potesse esser fissata sulla carta) Vi ho inviate due rose come se non sapessi che | il Poeta che ha tutto; avrebbe sorriso di questo puerile gesto di educanda. Perdonatemi.

Vi mando due copie dei miei due volumi di versi, dedicati a un morto.

Se credete che in me ci possa essere almeno la promessa, per poter fare in seguito qualcosa di buono, aiutatemi, Vi prego.

Ve lo chiedo senza tema, e con speranza, benché non mi abbiate risposto, perché siete grande, e buono.

devotamente

Rina Pellegri

Ind.:

(prov. Spezia) Arcola

dal Suo silenzio arguisco che le mie lettere e i miei libri non Le sono forse, giunti graditi (oppure si sono smarriti?) Comunque, oso pregarLa di un favore: poiché sono confusissima di averLa forse seccata o comunque disturbata*; vuole Ella esser così buono verso di me, da | rinviarmi i due volumi non graditi; e la foto** senza sgridarmi per la libertà che mi concessi*** inviandoli?

Grazie; e ossequi

Rina Pellegri

Indirizzo:

Arcola

(prov. Spezia)

10 Marzo ’36

* Segue «ella» cancellato.

** e la foto: aggiunto in interlinea (con un segno di inserimento).

*** Segue «?» cancellato.

(Alla Principessa di Montenevoso Duchessa di Gallese)

Per Te la Morte si chiamò Ritorno.

Ti chiamasti col nome

dell’annunziante Arcangelo a Maria.

Innervati sugli òmeri sentivi

forse preludi d’ala,

poiché fu tutta la tua vita un volo.

Tutto volesti, tutto osasti,12 come

nulla ti consolasse

d’aver perduta la celeste via.

Ammalato d’umano, terra e cielo

si fuser nel tuo verso e fu Poesia.

Se il Paradiso

«è all’ombra delle spade»,13 Tu vi sei.

Se per chi molto ha pianto

Poesia è dolore. Ed è bontà e purezza

se per i buoni e i puri.

Se per gli amanti

folli di Cristo, ancor sono i Poeti

i più vicini ai Santi.

Tu sei salito al Paradiso a gradi.

Ancora vivo t’eri già spogliato

della materia, in Te l’umanità

non era più che un brivido.

Provàti avevi, innanzi

di morire, gli anticipi del cielo:

la cecità che irraggia;14

l’assunzione agli spazî col pensiero

e con il corpo in volo:15

il silenzio di un èremo16 e il trapasso

fulmineo e solo.

Fulmineo e solo. Niuno lo turbò.

Niuno ti disturbò d’umani lagni

il preludio che forse avrai udito

del Paradiso.

E poiché trasumano già, la morte

ti sfiorò lieve

una carezza gelida sul capo

che si curvò sul tavolo,17 ed il cuore

che contenne l’Immenso tacque. «Il Mondo

parve diminuito di valore».18

***

Sette stelle sormontano il Nevoso

com’Ei le volle:19 con barbaglio fioco

illuminan la notte e il motto: «Meglio

saper perdere assai che vincer poco».20

Sceso il corpo nell’Arca al Vittoriale,21

lo Spirito al suo Monte si levò.

Non c’è più Dante che aspettava a Trento.22

La Sentinella è sola sul Nevoso.

Non aspetta, ma vigila, placato

lo spirito che mai seppe il riposo,

che donò tutto23 e ripossiede tutta

l’immensità che agli uomini donò.

***

Questo mio canto va alla «Mirabella»

a Chi veste di nero, Principessa

del Monte ch’è fiabesco di candore

che l’Arcangelo in vita le donò;24

fatto, come la Porta dei Sacrati,

solo per le Duchesse ed i Poeti.25

Principessa, la stella più fulgente

che la neve sul Monte inargentò,

è l’occhio suo che sulla fosca terra,

per farsi degno di brillar sul Monte

sui destini d’Italia, fermò un raggio

d’azzurro puro in volo, e s’accecò.26

RINA PELLEGRI

Roma,

il 1. Aprile (nel trigesimo della morte)27

1 Femmine e Muse è il programmatico sopratitolo voluto da d’Annunzio per il volume mondadoriano (1929) che nell’Edizione nazionale dei suoi opera omnia riunisce Canto novo, Intermezzo ed Elegie romane; da esso i curatori dell’Associazione «L’oleandro» derivarono l’intestazione dell’album fotografico Femmine e Muse Dannunziane, Milano, Ferrara, 1992, per denominare la cui introduzione Ciani escogitò l’ulteriore variazione Femmine, donne e alcune muse: trovo tale titolo alquanto inquietante a motivo di quel «donne» intruso nel sintagma autoriale a istituire un implicito distinguo dal sapore impalpabilmente misogino che l’interessato – basti solo pensare alla perfetta parità tra i sessi sancita fin dal 1920 nell’illuminata Carta del Carnaro – credo proprio non avrebbe gradito. Il contributo è stato ristampato in I. Ciani, Esercizî dannunziani, a cura di G. Papponetti e M.M. Cappellini, prefazione di P. Gibellini, Pescara, Ediars, 2001, pp. 163-177, da cui traggo le citazioni (il virgolettato nel testo è da p. 176).

2 Ivi, p. 177.

3 Cfr. Femmine e Muse Dannunziane cit., p. 19 n.n. riprodotta infra per cortesia dell’editore Augusto Ferrara (a p. 18 una didascalia puntualizza che «l’idea di una copertina di catalogo fotografica formata dai provini delle foto in esso contenute è dello stesso Gabriele d’Annunzio, che la suggerisce alla moglie nel 1912 per una esposizione di Gegé Primoli»). Dei cinquanta ritratti figuranti nel volume quello di Rina Pellegri chiude, a p. 119 n.n., la rassegna (a p. 118 la seguente telegrafica notizia: «giovane poetessa spezina [sic] che ardirebbe conoscere il poeta sommo e, intanto, si accontenta di inviargli due rose del proprio giardino»). Sul personaggio (Arcola, 1903 – La Spezia,1975), anche prosatrice e giornalista, mi sia consentito rinviare a M. Minutelli, voce Pellegri, Rina, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, LXXXII, 2015, pp. 122-124. Le tre sillogi liriche che l’autrice aveva all’epoca già dato alle stampe sono Frulli d’ala. Rime, Aulla, Tipografia Mori, 1928; Musiche d’acque, Genova, Emiliano degli Orfini, 1933, e Fiori sulla sabbia, Como, Cavalleri, 1934.

4 Cfr. infra. La divisa fu vergata in caratteri maiuscoli nel «cartello di scherno» arrotolato nelle «tre bottigliette suggellate e coronate di fiamme tricolori» (G. d’Annunzio, La beffa di Buccari. Pagine del diario, in Id., Prose di ricerca, a cura di A. Andreoli e G. Zanetti, saggio introduttivo di A. Andreoli, Milano, 2005, I, p. 73) che, durante l’incursione notturna del 10-11 febbraio 1918, l’orchestratore del tiro lasciò galleggiare nella baia dove stanziavano unità navali austriache. La Pellegri conosceva il resoconto di quella gesta e la correlata Canzone del Quarnaro (cfr. ivi, pp. 95-99), di cui nella biografia sui generis Il Vessillifero della Bianca Croce (Raffaele Paolucci di Valmaggiore), con prefazione di C. Delcroix, Milano, Gastaldi, 1956, p. 83, menziona l’incipit: «il suo [di Paolucci] grande fratello abruzzese […] delle sue imprese fu sempre il primo spettatore e acclamatore e […] vestì di parole […] magnifiche la “Beffa di Buccari” in cui erano “trenta d’una sorte”».

5 Di tale materiale, conservato presso la Fondazione del Vittoriale degli Italiani, do qui la descrizione analitica. 1. Archivio Generale, fascicolo intestato a Pellegri Rina, VI, 5 [a margine: 42], contenente una lettera autografa a d’Annunzio, datata Arcola, 17 febbraio 1936, consistente di un foglio, piegato in due verticalmente a mo’ di biglietto, scritto sulla prima facciata (recante in alto a sinistra la segnatura VI, 5), sulla terza e sulla quarta, mentre la seconda, bianca, doveva recare la fotografia; una lettera autografa al medesimo, datata Arcola, 25 febbraio 1936, consistente di un foglio scritto sul recto (recante in alto a sinistra la segnatura VI, 5) e sul verso; la predetta fotografia, recante in verticale sulla destra la firma della poetessa, in formato cartolina postale (sul retro, trasversalmente alle righe prestampate per l’indirizzo, si distingue, semicancellata con scolorina, la seguente dedica autografa: «All’Ill. | Prof. Comm. Morselli | in omaggio riconoscente | Rina Pellegri»). 2. Archivio Generale, fascicolo intestato a Pellegra [sic] Rina [sotto, a matita, in stampatello: PELLEGRI RINA], II, 1 [a margine: 61], contenente una lettera autografa a d’Annunzio, datata Arcola, 10 marzo 1936, consistente di un foglio scritto su entrambi i lati (recante sul recto, in alto a destra, la segnatura AG [= Archivio Generale] 2151). 3. Biblioteca privata di Gabriele d’Annunzio, PRI. Piano Terreno. XXXVIII.66, esemplare di Musiche d’acque con la seguente dedica autografa bipartita a p. [3] n.n.: «…à un solo volto la malinconia…» (in alto), «Rina Pellegri | questo disgelo che grondi | dalla coppa delle sue mani | a Gabriele d’Annunzio | in umiltà» (in basso). 4. Biblioteca privata di Gabriele d’Annunzio, PRI. Piano Terreno. XXXVIII.86, esemplare di Fiori sulla sabbia, con la seguente dedica autografa nell’antiporta: «al sommo Poeta | Gabriele d’Annunzio | questi umili fiori di deserto | in fascio di omaggio | Rina Pellegri» (al centro), «Arcola febbraio 1936» (in basso).

6 Per questa dignità, meramente onorifica ma con una peculiarità, cfr. nota 19.

7 Nella trascrizione dei documenti adotto i seguenti segni convenzionali: barra verticale per indicare il passaggio dal recto al verso di un foglio, doppia barra verticale per indicare il passaggio a un nuovo foglio, parentesi quadre per le integrazioni.

8 L’originario destinatario, il «Prof. Comm. Morselli» di cui in nota 5, andrà forse ravvisato in Enrico Morselli, «Prof. Comm.» appunto, nato a Modena nel 1852 e deceduto a Genova nel 1929 (la data di morte non fa ostacolo all’identificazione: l’immagine della Pellegri può senz’altro risalire allo scorcio degli anni Venti ed essere stata scientemente ridestinata dalla titolare a d’Annunzio allo scopo di apparirgli più fresca e piacente). Fu psichiatra, psicologo, filosofo, antropologo e pubblicista, membro della Società Ligure di Storia Patria e fondatore della «Rivista di filosofia scientifica»; diresse il manicomio di Macerata, la clinica psichiatrica dell’Università di Torino e in ultimo quella di Genova. È altresì ipotizzabile, consideratine anche i precipui interessi, che si tratti invece del filosofo Emilio Morselli (Vigevano, 1869 – Milano, 1939), docente di Filosofia nei licei e di Pedagogia all’Università di Milano dal 1923 al 1935, autore di numerose pubblicazioni di storia della filosofia e filosofia dell’educazione e promotore della conoscenza di Nietzsche in Italia.

9 Come anticipato nella nota precedente, anche a questo proposito la Pellegri, tra l’altro affatto incurante della gaffe del reimpiego della propria immagine, mente: più che «mutevole», la sua «bellezza» dai tempi dello scatto era infatti senz’altro alquanto mutata. Che comunque essa giudicasse il ritratto in oggetto il suo migliore è testimoniato dal fatto che ne fornì copia sia all’incisore Spartaco Di Ciolo perché ne traesse il disegno da inserire sul verso dell’antiporta di Musiche d’acque sia, proprio nel ’36, a Mario Gastaldi perché ne derivasse l’illustrazione per la tavola LXXII di Donne luce d’Italia. Panorama della letteratura femminile contemporanea, nuova ed. aggiornata a tutto il 1936, Milano, «Quaderni di poesia», 1936.

10 Nel Libro primo del romanzo la divisa della marchesana di Mantova suscita alla sua omonima – ambiguo alter ego – Isabella Inghirami in visita alla reggia gonzaghesca un’obiezione affidata alla specularità di un chiasmo: «Nec spe nec metu. Ma io spero quel che temo, e temo quel che spero» (G. d’Annunzio, Forse che sì forse che no, in Id., Prose di romanzi, edizione diretta da E. Raimondi, a cura di N. Lorenzini, introduzione di E. Raimondi, Milano, 1989, II, p. 552).

11 Cfr. G. d’Annunzio, Libro segreto, in Id., Prose di ricerca cit., p. 1922: «Ha un solo volto la malinconia» (la quartina risale al 1902). Delle variegate cognizioni in materia dannunziana della Pellegri, oltre il collage citazionistico sfoderato nella lirica Per il trapasso di un Arcangelo di cui infra, danno prova i documenti disseminati nei suoi scritti (limito la rassegna a quelli raccolti in volume), a partire dall’endecasillabo «“… l’Esule vi fissò gli ochi grifagni…”» collocato in esergo ad Apuana in Musiche d’acque, p. 75, attinto dal Commiato in terzine alla Francesca da Rimini (v. 19), la stessa tragedia che offre il frammento – ancora dal Commiato: sono gli emistichî iniziali dei vv. 112-113 – («“… la sua voce d’amore… / io vo’ trarre dal marmo…”») epigrafante [Un sorriso di donna] in Vespri còrsi, con presentazione di F. Guerri, Livorno, Edizioni di «Corsica antica moderna», 1939, p. 21, e due schegge della scena I dell’Atto I all’Anti-premessa a Rina Pellegri. Testimonianze […], con presentazione e saggio di apertura di P. Raimondi, s.l. [Savona], Sabatelli, 1970, p. 8: «Mi frullano alla mente le parole di Gian Figo nel cortile dei Polentani, alle ancelle di Francesca che lo circondano aizzandolo: | “Ah, Tirli in Birli!… / le passere doventano sparviere!” | […] Da lontano intanto, mi giunge il canto di Biancofiore: | “Tempo viene che sale…”» (cfr. G. d’Annunzio, Francesca da Rimini, in Id., Tragedie, sogni e misteri a cura di A. Andreoli con la collaborazione di G. Zanetti, 2013, I, pp. 675, 679, 459 e 470). Nel Vessillifero della Bianca Croce, la comunanza di patria dell’eroe di Pola Paolucci, di famiglia orsognese, con il vate libera ricordi molteplici: dall’esergo alla I parte del volume, L’uomo, p. 23, cavato dal libro II delle Laudi, Elettra, Per la morte di un distruttore, v. 229: «…sia l’uomo la sua propria stella», al fuoco di fila delle reminiscenze delle pp. 28-30, che convocano personaggi della Figlia di Iorio e di Trionfo della Morte, ma anche figure ed eventi della vita reale dell’imaginifico («basta pensare […] al mistero di Aligi nel grembo della Montagna madre che rende casto l’amore, alla lussuria imbestiata di Lazzaro e a quella tormentata e cerebrale degli amanti del “Trionfo della Morte” nella spiaggia di Francavilla. | In quella spiaggia e in quel tempo che d’Annunzio vi sofferse la sua tormentosa passione per Barbara Leoni, l’Ippolita Sanzio, Raffaele Paolucci fu concepito. […] | Forse nessuna terra come l’Abruzzo, stigmatizza di sé i suoi figli più eletti e simboleggia quasi i loro destini: […] l’Adriatico che bagna le sue coste e riceve il Quarnaro, è il medesimo sul quale si perdettero gli occhi fanciulli di Raffaele Paolucci e di Gabriele d’Annunzio che vi maturò forse il sogno di Fiume […]. | […] Noi pensiamo ad Orsogna come la descrive d’Annunzio a Barbara: “…un paese di pietra abitato da uomini vestiti di lino bianco e da donne vestite d’azzurro e di sanguigno…”» [la citazione, con un’omissione, dalla lettera del 15 giugno 1887, che Rina leggeva nell’edizione parziale del carteggio con «Barbarella», al secolo Elvira Natalia Fraternali, curata nel 1954 da B. Borletti per Sansoni di Firenze, n. 3, p. 9, comprova pure la frequentazione del d’Annunzio epistolografo]), per finire, a p. 111, con un lungo stralcio-memento ancora desunto da Elettra, Al re giovine, vv. 182-194: «“…Ricordati del figliuol vinto / che cavalcò quel giorno / tra la Sesia e il Ticino / verso il bianco maresciallo. / Rifiorìa l’itala primavera / tra i dolci fiumi; e il re sardo / scese dal suo cavallo / per segnare il duro patto. / Tutto fu nemico intorno. / Egli disse al suo cuore gagliardo: / “Sopporta, o cuore, e spera!” / Ricordati di quel ritorno / tu…”». Nel volume di prose memoriali Richiamo da una stella, con presentazione di F. Sapori, Sarzana, Carpena, 1959, p. 95 n.n. (e cfr. pure p. 101), torna il frammento della Francesca già usufruito in Musiche d’acque, ma incrementato di due versi (Commiato, vv. 20-21: «“quand’ei posava presso il Malaspina / l’ira sua valicando i morti stagni”»), a introdurre il capitolo L’orizzonte di Dante, nella cui chiusa (p. 103) del «poeta di Gardone» sono riportati i vv. 17-18 del Commiato di Alcyone, III libro delle Laudi: «“Potess’io sostenerti nella mano, / terra di Luni, come un vaso etrusco!”», mentre a p. 160 occorre un accenno al «raid Roma-Tokio» in cui il Comandante, «assorbito dall’impresa di Fiume», venne sostituito dal pilota arcolano Mario Gordesco (il passo torna, con varianti, nell’ultimo libro di ricordi pellegriano, Miracolo d’amore a rate, Savona, Editrice Liguria, 1972, p. 80, dove a p. 82 quello del Magra è definito «l’orizzonte di “Alcyone”»). Appaiono poi sostanzialmente equilibrate, in anni di preconcetto antidannunzianesimo, le considerazioni sull’aprioristico dissenso critico nei confronti delle opere, salvo un paio di eccezioni, del d’Annunzio drammaturgo demandate a R. Pellegri, Gli studi dannunziani di Aldo Capasso. «Il Mito di Parisina», in «Liguria», XXXVII, 10, ottobre 1970, pp. 33-34.

12 Echeggia i vv. 85-86 e 106-107 di Laus vitae, I, in Maia (1903), libro I delle Laudi: «Tutto fu ambìto / e tutto fu tentato» (G. d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, edizione diretta da L. Anceschi, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Milano, 1984, II, pp. 15, 16).

13 Altra citazione da un libro – il IV – delle Laudi, Merope (1912): derivata da una frase di Maometto (Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī,libro 56, ḥadīth 233), è attinta dal v. 36 dell’incipitaria Canzone d’oltremare: «se il paradiso è all’ombra delle spade» (cfr. pure v. 120: «Il paradiso è all’ombra delle spade» [ivi, pp. 648, 651]). D’Annunzio riprese «il verso d’una canzone della Gesta d’oltremare» nell’orazione fiumana del 4 maggio 1919 Gli ultimi saranno i primi. Discorso al popolo di Roma nell’Augusteo (in Il sudore di sangue, in Id., Prose di ricerca cit., p. 809) e ne fece quindi il titolo di un documentario del 1920 (Il Paradiso all’ombra delle spade, altrimenti noto come Fiume d’Italia durante l’occupazione dei legionari) di cui aveva composto le didascalie.

14 Il riferimento è naturalmente all’«orbo veggente» autore del Notturno, il «comentario delle tènebre» il cui primo getto venne fissato su «cartigli» nei primi mesi del 1916, nell’oscurità della «Casetta rossa» veneziana ove d’Annunzio fu costretto all’immobilità per il trauma oculare riportato nell’infortunio aereo cui qui rinviano allusivamente anche i due ultimi versi (cfr. nota 26).

15 I reiterati richiami al «volo» giocano palesemente tra la divina, arcangelica natura del celebrato (vv. 4-6: «Innervati sugli òmeri sentivi / forse preludi d’ala / poiché fu tutta la tua vita un volo») e la sua assai terrena passione per i «velìvoli» (il latineggiante neologismo comparve per la prima volta nel 1910 in Forse che sì, ambientato proprio nel mondo della nascente aviazione). La febbre per le «macchine volanti» aveva contagiato d’Annunzio nel 1909 per deflagrare durante la Grande Guerra, quando nel ruolo di Ufficiale Osservatore dell’Aviazione (non conseguì però mai il brevetto di volo) promosse spericolate azioni dimostrative, tra cui le scorrerie con lancio di volantini su Trento e Trieste dell’agosto-settembre 1915 e il «folle volo» su Vienna del 9 agosto 1918, che rovesciò sulla capitale dell’impero austro-ungarico una pioggia di manifestini propagandistici. Nel buen retiro gardesano il poeta soldato, insignito nel 1925 del titolo onorario di generale di brigata aerea, si circondò di cimeli aeronautici, tra cui proprio l’apparecchio SVA impiegato nel raid austriaco.

16 Il riferimento non è certo all’eremo di San Vito Chietino o ad altre dimore così ribattezzate dal fantasioso inquilino, bensì al Vittoriale degli Italiani, spesso definito «Eremo» dallo stesso «Frate Gabriel priore indegno», giusta la celiante firma di un biglietto del 29 novembre 1924 alla cuoca «Suor Albina» Lucarelli Becevello (nel seguente, del 20 febbraio 1925, sottoscritto «Il Santo Priore», la claustrale Priorìa è appunto chiamata «Eremo» [A tavola con D’Annunzio, a cura di P. Sorge, Milano, Mondadori Electa, 1998, pp. 132, 133]).

17 Le circostanze del decesso sono riferite con precisione: d’Annunzio si accasciò all’improvviso la sera del 1° marzo reclinando la testa sulla scrivania del suo studio, la Zambracca, senza un lamento.

18 Sono, efficacemente rifunzionalizzate, le parole che commentano nel Fuoco (Prose di romanzi cit., p. 511; ma cfr. pure p. 515), con evidente suggestione dall’ode swinburniana – letta nella traduzione francese di Tola Dorian del 1886 – The Death of Richard Wagner, la scomparsa del compositore tedesco. La formula è richiamata nel Libro segreto, rapportandola però alla partenza di Eleonora Duse: «diminuito di valore non era il mondo, in assenza di lei, ma il mio grado di umanità», e quindi in apertura della prima prosa della Contemplazione della morte, VII Aprile MCMXII, in ricordo dell’amico Pascoli: «Anche una volta il mondo par diminuito di valore» (Prose di ricerca cit., rispettivamente, I, p. 1697, e II, p. 2121).

19 Con R.D. del 15 marzo 1924, in occasione delle celebrazioni per l’annessione di Fiume, cui con l’impresa di quattro anni avanti d’Annunzio aveva concorso in modo determinante, Vittorio Emanuele III, su proposta di Mussolini, insignì il nicchiante Comandante del titolo, trasmissibile per linea maschile ai primogeniti, di Principe di Montenevoso, la vetta (Snežnik in sloveno) che segnava allora l’estremo confine tra Italia e Jugoslavia. A rendere un po’ meno posticcia la sovranità dell’investito, che sul feudo non aveva giurisdizione alcuna, provvide nel febbraio 1926 il magnanimo principe Hermann di Schoenburg, cedendogli la fatidica cima vita natural durante. Solo con R.D. del 29 aprile 1926, tuttavia, il neoblasonato poté fregiarsi del competente stemma gentilizio che, concordato («com’Ei le volle») con i componenti della Consulta araldica e disegnato dall’artista Guido Marussig, suo collaboratore e compagno nell’avventura fiumana, reca in campo azzurro la sagoma della cima innevata, sovrastata dai sette astri argentei dell’Orsa Maggiore, simbolo del gonfalone della Reggenza del Carnaro (per una dettagliata descrizione del macchinoso emblema e una circostanziata ricostruzione della vicenda cfr. F.V. Maiorano, Gabriele D’Annunzio, Principe di Montenevoso, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia patria», CIX, 2018, pp. 343-353).

20 La citazione sintetizza, annullandone la valenza spirituale, l’ultima terzina del madrigale Perché proverbio è che ’l duol facci bello di Michelangelo, il cui genio d’Annunzio sentiva affine: «ch’a l’alma pellegrina / è più salute, o per guerra o per gioco, / saper perdere assai che vincer poco» (Rime liriche e amorose, 73, in M. Buonarroti, Rime e lettere, a cura di A. Corsaro e G. Masi, Milano, Bompiani, 2016, p. 226). In realtà la divisa annessa all’insegna principesca, spesso erroneamente attribuita a Orazio, è «Immotus nec iners», polemico promemoria dell’esiliato a ribadire al duce la volontà di tornare all’azione.

21 La salma del vate, originariamente tumulata nel Tempietto delle Memorie, solo nel centenario della nascita (1963) fu traslata nell’arca marmorea, circondata dai sarcofaghi di dieci fedelissimi, del Mausoleo degli eroi, eretto su progetto di Gian Carlo Maroni a somiglianza dei sepolcri a tumulo romani sul colle più alto della proprietà.

22 L’allusione non è perspicua: si può supporre riferita al monumento all’Alighieri di Cesare Zocchi sito nell’omonima piazza di Trento, che rivestiva un significato peculiare per gli irredentisti in quanto simbolo dell’italianità della città realizzato nel 1896, quando il Trentino era parte dell’impero asburgico; meno probabile si tratti di un richiamo al dono, anch’esso emblematico, che d’Annunzio recapitò nel 1935 al podestà in occasione dell’inaugurazione del mausoleo di Cesare Battisti sul Doss Trento: un esemplare dell’incisione di Adolfo De Carolis (1920) nota come Dantes Adriacus (la litografia, oggi conservata nell’Archivio storico del Comune, reca la seguente dedica di suo pugno: «Al popolo cruciato e fedele di Trento offro questa effigie aquilina, per significare l’impronta dantesca onde fu segnato in eterno Cesare Battisti che alla Causa adriaca – alla mia Causa bella – diede il suo figlio. Maggio MCMXXXV. Gabriele d’Annunzio»).

23 È una reminiscenza dell’attacco della sdegnata lettera indirizzata dal Comandante al leader del movimento fascista il 16 settembre 1919, quattro giorni dopo l’ingresso a Fiume, e da questi pubblicata, con censure addomesticanti, il 20 del mese sul «Popolo d’Italia», che del «fiumanesimo» costituiva una sorta di organo ufficiale: «Mio caro Mussolini, [Mi stupisco di voi e del popolo italiano.] | Io ho rischiato tutto, ho dato tutto, ho avuto tutto» (Carteggio D’Annunzio Mussolini 1919/1938, a cura di R. De Felice e E. Mariano, Milano, Mondadori, 1971, p. 9).

24 L’ottocentesca Villa Mirabella (già Villa Olga dei baroni Romanelli) venne annessa ai possedimenti del Vittoriale tra il ’23 e il ’24 e destinata a foresteria. Ospitò durante le sue permanenze gardesane la Principessa consorte (separata consensualmente dal poeta, ma non divorziata, il titolo le spettava di diritto), che, dopo la scomparsa del marito, quando divenne operante l’atto di donazione del complesso allo Stato, la elesse a residenza ufficiale. Defuntavi nel 1954, fu sepolta nei pressi della Piazzetta Dalmata, nel parterre sotto le Torri degli archivi.

25 L’allusione – l’Hardouin era per nascita duchessa di Gallese – è all’ode carducciana (da Rime e ritmi) Alla città di Ferrara nel XXV Aprile MDCCCXCV, I, vv. 19-21: «[…] Lampeggia, palazzo spirtal de’ diamanti; / e tu, fatta ad accôrre sol poeti e duchesse, // o porta de’ Sacrati, sorridi nel florido arco!» (G. Carducci, Opere. Edizione nazionale, Bologna, Zanichelli, 1954, IV, p. 222). Quei versi barbari la giovane Pellegri aveva parafrasato, segnalandone in nota la derivazione, nel poemetto Sant’Onofrio di Frulli d’ala, rievocante la morte di Tasso: «[…] e dei Sacrati / o porta, tu, che dei moderni vati / il più glorioso, / chiamò, fatte soltanto le tue arcate / le duchesse e i poeti ad ospitare» (vv. 26-30). Il rinascimentale (1515) Portale dei Sacrati, nel palazzo poi dei Prosperi, assegnato alternativamente a Baldassarre Peruzzi e a Biagio Rossetti, è rammentato da d’Annunzio nelle prose d’impressione e di ricordo delle Faville del maglio (cfr. Il secondo amante di Lucrezia Buti, in Prose di ricerca cit., p. 1270: «[…] come la pietra della porta scolpita, alla casa de’ Prosperi presso quella de’ Diamanti, dove i passeri si scambian per cardelli, dove in fondo alla via lunga i pioppi continuano la prospettiva de’ palagi»).

26 L’occhio destro, di cui il poeta perse quasi totalmente la facoltà visiva per distacco di retina a séguito dell’incidente bellico occorsogli a Trieste il 16 gennaio 1916 durante un ammaraggio d’emergenza («in volo») dell’idrovolante su cui viaggiava, è identificato con Alioth, «la stella più fulgente» (v. 59) dell’Orsa Maggiore.

27 R. Pellegri, Per il trapasso di un Arcangelo (Alla Principessa di Montenevoso Duchessa di Gallese), in «Il Piccolo», 4 aprile 1938, p. 6. La copia del giornale conservata tra le carte della scrittrice reca emendamenti autografi a penna, qui accolti, ai vv. 6 (sua > tua), 27 (del > col), 39 (tacque, il Mondo > tacque. «Il Mondo), 45 (Vittociale > Vittoriale); correggo inoltre in Innervati l’Innervate del v. 4 e in minuscola la maiuscola iniziale del v. 16.

28 È debito nondimeno riferire quanto precisato a p. 1 di Femmine e Muse Dannunziane, cit.: «le donne ritratte […] non sono le donne di D’Annunzio, ma soltanto quelle delle quali è stato possibile rintracciare una foto decentemente riproducibile». Ciò non toglie che l’impressione che si riceve sfogliando le pagine dell’elegante pubblicazione sia quella, peraltro corroborata dal titolo della medesima, di scorrere le immagini di un harem.