Il realismo socialista

e la letteratura russa del dissenso nel secondo dopoguerra

Il paratesto delle traduzioni dal russo all’italiano nel «Politecnico» (1945-1947)

Gloria Politi

La nostra arte è interamente teleologica, come tutta la nostra cultura e tutto il nostro sistema. È subordinata al fine supremo che le conferisce i suoi titoli di nobiltà. In fin dei conti, noi tutti non viviamo che per accelerare l’avvento del Comunismo.1

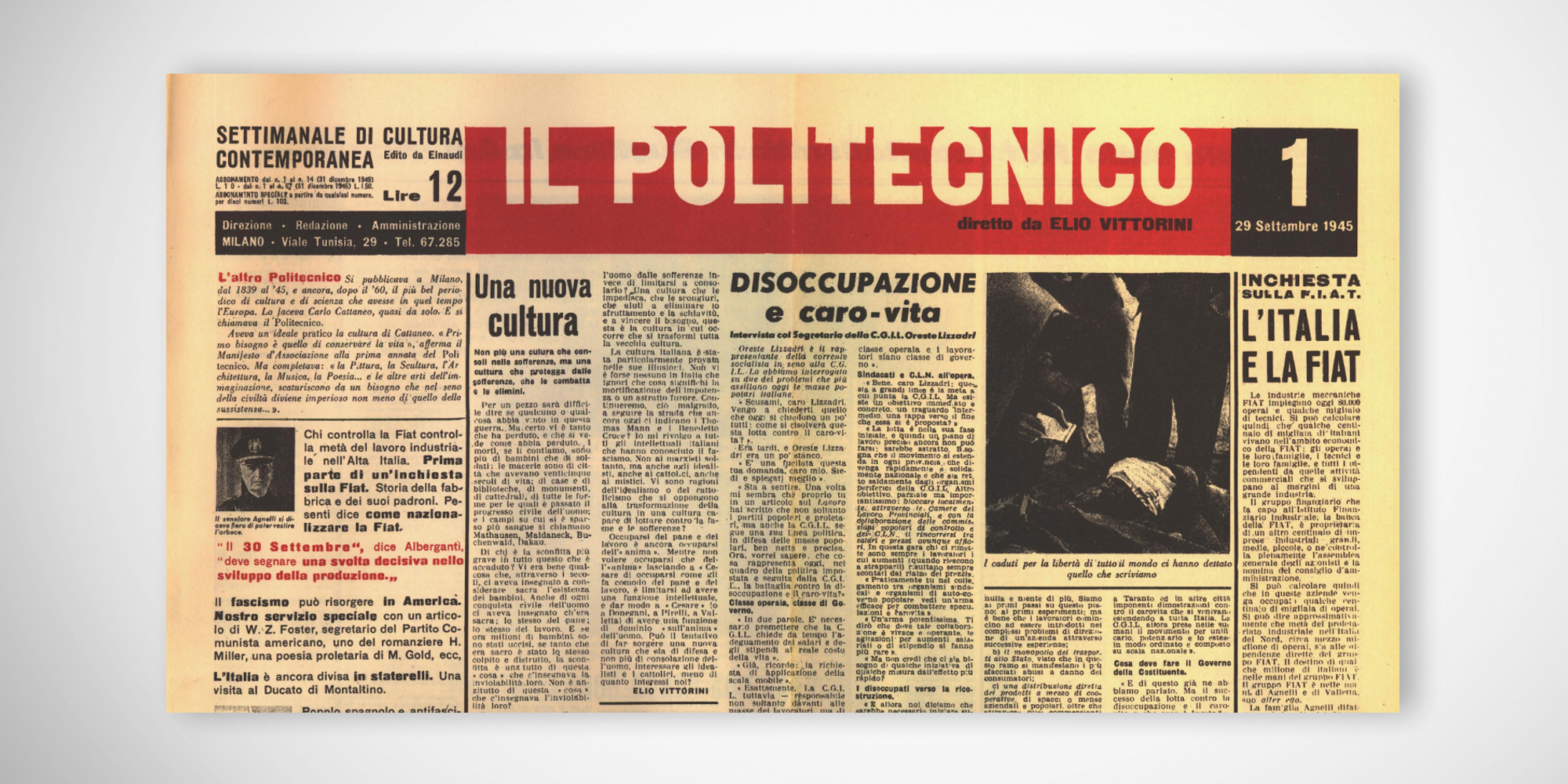

Il primo numero del «Politecnico», per i tipi di Einaudi, vede la luce il 29 settembre 1945. La redazione, formata da Franco Calamandrei (1917-1982), Franco Fortini (1917-1994), Vito Pandolfi (1917-1974), Stefano Terra (1917-1986), Albe Steiner (1913-1974) responsabile della grafica, numerosi collaboratori ed Elio Vittorini (1908-1966) direttore della testata, all’indomani della Liberazione, lancia una proposta di rinnovamento che si realizza in un periodico caratterizzato da una composizione tematica alquanto eterogena. La sintonia tra Steiner e Vittorini si manifesta in una creatività di segno letterario che fonde i codici semiotici della fotografia di matrice cinematografica con un linguaggio verbale estremamente intenso e articolato.2 Ne risulta un prodotto editoriale che già nella griglia grafica rivela le intenzioni autoriali: la scelta di precisi schemi e caratteri tipografici del foglio, la dimostrazione tangibile nelle pagine graficamente vergate di nero e di rosso del dialogo organico fra testi e immagini, sono l’espressione più piena del progetto dichiarato di rinnovamento culturale.

«Il Politecnico» si inserisce nella logica della «ricostruzione» postbellica, rappresentando il tentativo più concreto da parte della sinistra italiana di realizzare un processo di emancipazione culturale che avesse a cuore soprattutto le esigenze e gli interessi delle classi da sempre ai margini della società, in particolar modo del proletariato.3 Il successo del «Politecnico» dei primi numeri era dunque dovuto all’investitura del ruolo che la nuova cultura doveva svolgere in concordanza con la stigmatizzazione dell’atteggiamento di disimpegno, indifferenza, neutralità o sola condanna morale di tutto ciò e di quanti avevano violato principi e valori ritenuti «sacri». Alla cultura italiana che fino a quel momento era rimasta sconfitta e «provata nelle sue illusioni», Vittorini dalle colonne della sua tribuna, inneggiando ad un abbandono di quella strada indicata dai «Thomas Mann e i Benedetto Croce», si rivolge a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo:

La sua sconfitta, nel passato recente, è imputabile all’incapacità di incidere concretamente nella vita reale: pur avendo predicato, insegnato ed elaborato valori e principi in sintonia con il proprio tempo, la cultura ha fallito il compito di identificarsi con la società, rifiutando il ruolo di parte attiva e militante. Per questo, è considerata colpevole di non aver fatto proprie le forze sociali, di non averle rese le sue stesse forze, e di non aver fatto sì che «i cannoni, gli aeroplani, i carri armati non fossero i suoi».6 La mancanza di tale concreta relazione con la realtà civile ha permesso alla «vecchia cultura» di agire sullo spirito e sull’intelletto degli uomini rinunciando all’azione:

II. «Il Politecnico» e il paratesto di traduzioni come strumento di comunicazione politica e culturale

Il ben noto assioma di Umberto Eco che definisce il testo come una «macchina pigra»,10 tirando subito in causa l’intervento del lettore per la costruzione del senso, ha il suo fondamento sia nelle teorie del lettore implicito maturate nell’ambito degli studi semiotici più recenti, che rimandano a Wolfgang Iser,11 Wayne Booth12 e Seymour Chatman,13 sia nei concetti di Charles Peirce di semiosi illimitata e catena di interpretanti.14

Secondo il modello di Eco, il testo, oltre a costituirsi come un insieme di codici, è analizzabile come espansione di un «semema», cioè di un tema centrale generante l’intero testo il quale risulta essere sempre virtuale poiché la comprensione dipende tanto dal contesto quanto dal complesso di competenze di cui il lettore necessita per rinnovarne il senso. La circostanza di comunicazione, che la semiologia assume come elemento fondamentale nel processo di ricezione del messaggio, si presenta come una sorta di suo referente, sebbene ciò non si risolva nella semplice indicazione del messaggio da parte del referente, bensì nel fatto che esso si realizza all’interno del referente stesso. L’intervento del «frame» è determinante nella formazione del senso poiché, influenzando direttamente la comunicazione, ne determina l’esito; per di più Eco, approfondendo la questione della ricerca dell’intenzione nel testo, spinge a riconsiderare alcune delle correnti orientate all’interpretazione, ad esempio la sociologia della letteratura, il cui focus è sull’uso che la società fa dei testi.15

La tesi sostenuta da Eco richiama il concetto di «pubblico come postulato»,16 qui in riferimento alla cosiddetta «fisionomia» di una casa editrice, nel caso specifico Einaudi, e alla policy individuata per quel che concerne «Il Politecnico» alla luce dei paratesti di traduzione. Cionondimeno, è opportuno ricordare che il termine «paratesto» è stato introdotto, come è noto, da Gérard Genette, il quale – rifacendosi in parte alla teoria degli atti linguistici di John Austin17 e John Searle18 – ne definisce lo statuto fondamentalmente pragmatico, in quanto insieme di pratiche discorsive attraverso cui il testo viene presentato, orientato e, in una certa misura, interpretato. Tale concetto si applica efficacemente al periodico di Vittorini, che utilizza il paratesto come spazio privilegiato delle istanze editoriali-autoriali, inteso come «soglia» di mediazione tra l’interno e l’esterno, ovvero tra la realtà socio-storica del lettore e quella, solo relativamente ideale, del testo. Si tratta in definitiva di enunciati la cui forza illocutoria definisce in parte anche il loro aspetto funzionale ed è proprio in tal senso che il paratesto si delinea esso stesso come testo o, per meglio dire, come una pratica di comunicazione autonoma.19

Muovendo da tale impostazione, e proprio per quella sua particolare architettura compositiva e struttura diegetica, «Il Politecnico» si presenta come un «macrotesto»20 che contiene un insieme di microtesti interamente in lingua italiana, una parte dei quali provenienti da contesti culturali altri, soprattutto americani, francesi, russi, tradotti in italiano.

Ad articolare ulteriormente il quadro specifico che contraddistingue il periodico, conviene osservare che in esso confluiscono le due tendenze della modernità letteraria novecentesca europea, cioè la misura breve propria dei giornali e delle riviste e il romanzo che nel «Politecnico» troverà la sua realizzazione con uscite a puntate, secondo la dinamica breve-lungo propria della modernità letteraria.21 A tal proposito, basti considerare due esempi significativi: da un lato, la traduzione-riscrittura, a cura dello stesso Vittorini, del romanzo di Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, pubblicata a puntate in ciascun numero settimanale dal 29 settembre 1945 al 6 aprile 1946 con il titolo Per chi suonano le campane;22 dall’altro, il romanzo breve di Boris Pasternak Ochrannaja gramota, la cui resa in italiano, con il titolo Salvacondotto,23 potrebbe essere attribuita a Pietro Zveteremich o essere frutto di un lavoro congiunto da parte di chi fra i redattori vantava una certa dimestichezza con la lingua russa.

Questi due casi offrono una chiara testimonianza del ruolo di fronda culturale e politica che «Il Politecnico» svolge in Italia, ruolo paragonabile a quello esercitato in Francia dalla rivista di Jean-Paul Sartre a cui Vittorini è idealmente e spiritualmente legato.24 A ben guardare, Pasternak era stato già celebrato nel n. 6 del 3 novembre 1945 con la poesia Lenin sulla tribuna, tradotta dallo stesso Zveteremich, autore anche di una nota alquanto esplicita che chiosa i versi del poeta:

– la rivendicazione dell’autonomia dell’arte, della poesia e della letteratura dalla politica;

– l’impegno politico per esaltare il ruolo che l’arte, la poesia e la letteratura svolgono nell’emancipazione dell’individuo in riferimento a particolari momenti storici.

Tale paratesto contribuisce a sottolineare il ruolo che la rivista intende svolgere nel panorama culturale italiano del secondo dopoguerra, come pure la trasformazione da settimanale (28 numeri) in mensile (a partire dal n. 29 del 1° maggio 1946 sino alla chiusura con il n. 39 di dicembre 1947) avrebbe contribuito, secondo la redazione, a mettere in atto l’impostazione programmatica ben delineata da Einaudi nella scheda bibliografica che accompagna la pubblicazione anastatica del 1975:

Il fondamento storico-ideologico posto alla base della nascita del «Politecnico» sembra essere anche in sintonia con principi gramsciani,29 e ciò si rivela nella necessità di «costruire» una classe intellettuale in grado di realizzare un duplice obiettivo: liberare l’Italia dai residui del fascismo e, al contempo, formare ed educare le masse, condurre perciò la classe proletaria verso l’acquisizione degli strumenti culturali necessari per svolgere i ruoli ad essa assegnati all’interno del programma di progresso sociale e politico cui aspirava il Partito Comunista Italiano. «Il Politecnico» sarebbe dovuto diventare, nelle intenzioni del PCI, la propria cassa di risonanza, un «portavoce di comodo del Partito Comunista»30 ed è ben noto che Vittorini non condividesse del tutto il modo di procedere del PCI a cui riconosceva il significato «morale» ma non quello «formale». L’intervento che Vittorini e il PCI intendevano effettuare sulla società a partire dalla classe operaia, sebbene quest’ultima fosse da entrambi ritenuta la forza motrice del progresso storico, seguiva modalità differenti, se non talvolta in antitesi. Alla pretesa da parte del Partito di una trasmissione di contenuti culturali dai connotati rigidamente pedagogici, Vittorini, nel suo ruolo di intellettuale engagé, rivendica, nel numero 31 del 1946, la coerenza delle proprie scelte editoriali, fornendo una replica tanto complessa quanto raffinata a Mario Alicata che, circa un mese prima, dalle colonne di «Rinascita», settimanale accreditato al PCI, aveva mosso un’aspra critica al palinsesto del «Politecnico». Vittorini nelle sue argomentazioni sottolinea che «la politica, agisce in genere sul piano della cronaca. La cultura, invece, non può non svolgersi all’infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano diretto della storia».31

Non fu certo la replica di Vittorini ad Alicata, né l’immediata reprimenda di Togliatti32 cui seguì la sagace risposta del direttore33 a far comprendere quanto fosse grande lo iato tra il PCI e la rivista, che continuò a proclamare la necessità dell’arte e della letteratura svincolata dai dettami pedagogici imposti dalla politica, come era evidente non fosse accaduto in Russia con l’involuzione burocratica dello stato sovietico.

III. Struttura, composizione e analisi del corpus paratestuale

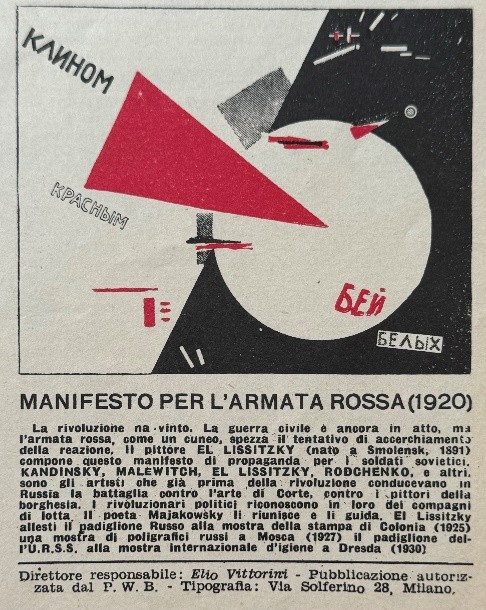

Il corpus paratestuale di traduzioni russo-italiano all’interno del «Politecnico» ha un’articolazione varia risultando composto da testi in versi e in prosa riguardanti letteratura, storia e società e da un cospicuo apparato iconografico di fotografie che riproducono manifesti, copertine di libri, momenti epocali e celebrativi della Russia sovietica. Complessivamente si tratta di brani in parte anonimi, tratti da opere più estese, con indicazioni limitate sugli autori delle stesse traduzioni italiane, ma che si inseriscono pienamente nella strategia comunicativa della rivista.

Su un totale di trentasei fascicoli, dapprima settimanali e poi mensili, undici contengono testi russi tradotti, sovente affiancati da immagini che costituiscono parte integrante del paratesto visivo:

anonimo, Leggende su Lenin. La verità di Lenin (p. 3)

fotografia di un manifesto con Majakovskij (p. 4)

– n. 2, 6 ottobre 1945

Lenin e la cultura (p. 1)

un dossier dal titolo U.R.S.S. si ricostruisce e si costruisce, seguito da alcune foto esplicative e da un pezzo dal titolo La ricostruzione edilizia nell’U.R.S.S. (p. 3) a firma dell’architetto Voronin (Nikolaj Nikolaevič Voronin, 1904-1976), come anticipato in prima pagina

anonimo, Il cinematografo dell’avvenire (p. 3)

nella rubrica 1 poeta e 2 narratori, la poesia di V. Majakovskij La vittoria d’ottobre (p. 4)

Il materiale umano, racconto a firma di Iuri Olescia (p. 4)

– n. 3, 13 ottobre 1945

anonimo, Un condotto di gas da Saratov a Mosca (p. 4)

– n. 4, 20 ottobre 1945

nella rubrica Notizie dal mondo, una fotografia della copertina (prima, quarta e dorso; caratteri cirillici) del poema di V. Majakovskij Bene!, pubblicato nell’ottobre 1927 per il decimo anniversario della rivoluzione russa del 1917 (p. 4)

anonimo, L’Accademia delle Scienze Mediche nell’U.R.S.S. (p. 4)

anonimo, Processo a una macchina (p. 4)

– n. 6, 3 novembre 1945

V. Majakovskij, Per la prima volta… (p. 1)

fotografie della rivoluzione del 1917 (p. 1)

Storia illustrata della «Rivoluzione russa d’Ottobre» (pp. 2-5) attraverso foto e riproduzioni di 14 disegni per l’infanzia ad opera del pittore russo Poret, in realtà Alisa Ivanovna Poret (1902-1984), pittrice, illustratrice e grafica

Le nozze – Racconto di Aleksandr Neverov (p. 2)

B. Pasternak, poesia, Lenin sulla tribuna, traduzione di P. Zveteremich (p. 2)

il proclama del Comitato Militare Rivoluzionario che dichiarava decaduto il Governo Provvisorio (in caratteri cirillici, tradotto in italiano) in J. Reed, La giornata del 7 novembre (pp. 2-4)

anonimo, Lenin e lo Zar-Sultano (p. 5)

la riproduzione del Manifesto per l’Armata Rossa (1920) di El Lissitzky (p. 8)

– nn. 13-14, 22-29 dicembre 1945

Alessandro Blok, I dodici, traduzione di Virgilio Galassi e Luigi Onorato (p. 4)

– n. 18, 26 gennaio 1946

21 gennaio 1924 La morte di Lenin raccontata da Nicola Ostrovski (p. 1)

– n. 29, 1° maggio 1946 (a partire da tale data la testata diviene mensile per 9 numeri)

Sergej Esenin, Poesie, Metamorfosi, Antifonario per canto a otto voci, traduzione di Marco Onorato e Virgilio Galassi (p. 18)

una poesia di Lenin, Fu l’anno degli uragani, traduzione e nota dello pseudonimo Crasni (p. 37)

– nn. 31-32, luglio-agosto 1946

B. Pasternak, Salvacondotto, con una nota di Domenico Porzio (pp. 45-48)

– nn. 33-34, settembre-dicembre 1946

A. Leont’ev, L’insegnamento dell’economia politica nell’U.R.S.S. (pp. 17-20)

B. Pasternak, Salvacondotto, continuazione dal numero precedente (pp. 63-64)

B. Pasternak, Senza titolo, poesia, traduzione di Pietro Zveteremich e Domenico Porzio (p. 63)

– n. 35, gennaio-marzo 1947

il corpus anonimo, Leggende su Lenin, traduzione di Margherita Cosentino, costituito da:

Adesso c’è chiaro nella Taiga (pp. 6-7)

Che cosa cantano i cantori? (p. 7)

Lenin ha reso felice gli uomini – Leggenda Uzbeca, da Machram (p. 8)

Lenin a Kutschuk – Leggenda turkmena (pp. 8-10)

Lenin figlio della luna e delle stelle – Saga Uzbeca, redatta da Urgui, Uzbekistan (p. 9)

Il capo supremo. Il grande Iljitsch – Leggenda Tschuktschi. Scritta sul racconto di un cacciatore Korjako del capo Tschukotschen, estrema punta nordica della Siberia occidentale (p. 10)

B. Pasternak, Salvacondotto, continuazione dal numero precedente (pp. 66-67).

La presenza del brano nel «Politecnico» e la specifica didascalia redazionale sono strettamente collegati alla scelta operata nella composizione del numero che vede in prima pagina, quasi a mo’ di «articolo civetta», un piccolo brano dal titolo Lenin e la cultura. Si tratta di un estratto di una lettera che Lenin indirizza ad Anatolij Lunačarskij sull’opportunità di affidare ad A.M., cioè Aleksej Maksimovič, alias Maksim Gor’kij, la direzione della sezione di critica letteraria del «Proletarij»43 poiché

Di particolare rilievo è anche la celebrazione della morte di Lenin, proposta attraverso la traduzione di un passo tratto dal romanzo Come fu temprato l’acciaio di Nikolaj Ostrovskij, considerato, nell’orizzonte del realismo socialista, l’opera emblematica della Rivoluzione e dell’identità sovietica. In modo inatteso, il brano si distingue per il pathos veemente e quasi espressionistico, capace di restituire lo sgomento profondo che la notizia della scomparsa del leader suscita tra la gente comune e i lavoratori intenti nelle loro mansioni quotidiane:

«Compagni, Lenin è morto!»

Il martello scivolò adagio lungo la spalla e si fermò senza rumore sul suolo di cemento.

«Cosa dici?»47

La composizione del paratesto di traduzioni russo-italiano segue dunque la linea interpretativa che pervade i capisaldi delle scelte editoriali della rivista le quali anticipano in Italia di ben vent’anni la posizione di Andrej Sinjavskij sul realismo socialista.

1 A. Sinjavskij, Che cos’è il realismo socialista?, in «Quaderni dell’Unione Italiana per il Progresso della Cultura», 4, Roma, UIPC, 1966, pp. 9-56: p. 11.

2 Un esempio emblematico è rappresentato dai racconti fotografici. «Il Politecnico» ne pubblica tre a firma di Luigi Crocenzi: Italia senza tempo (28, 6 aprile 1946, p. 2), Occhio su Milano (29, 1° maggio 1946, pp. 13-15), Andiamo in processione (35, gennaio-marzo 1947, p. 54). Con essi prende avvio la stretta collaborazione tra l’autore e la rivista. Tuttavia, per Vittorini, la fotografia non può esaurirsi nella qualità formale della singola immagine, ma deve evolvere in un linguaggio figurativo che trova senso e forza espressiva nella sequenza e nella concatenazione delle immagini stesse: una fotografia intesa come dispositivo intermediale, assimilabile a una forma-ekphrasis. Tale postulato trova piena realizzazione non solo sulle pagine del periodico, ma anche nell’edizione illustrata di Conversazione in Sicilia (1953), dove l’apparato iconografico assume lo statuto di documento e di «oggetto trovato», più che di semplice testimonianza o informazione, fino a rendere marginale la stessa attribuzione dei crediti autoriali. Del resto già nel terzo foto-racconto, Andiamo in processione, la sequenza disposta verticalmente lungo la pagina si presenta come una successione di fotogrammi, secondo un principio di montaggio che richiama esplicitamente il linguaggio cinematografico. Ne emerge la funzione vittoriniana della fotografia: una scrittura filmica, autonoma rispetto al testo letterario, capace di articolare un ritmo narrativo e temporale, restituendo la scansione e la tensione tipiche del cinema e instaurando, al tempo stesso, un dialogo critico con la parola: «Il racconto per immagini è antico. Cinematografo e comics (fumetti) non ne sono le forme più recenti. Una terza forma che sta nascendo è il racconto per fotografie e ha un principio estetico suo proprio. Nel cinema la funzione è insieme anteriore e posteriore alla fotografia, e si definisce come movimento. Qui è solo posteriore alla fotografia, e si definisce come un fatto di accostamento tra fotografie prese sempre dal vero. Luigi Crocenzi non è il primo a cercare un valore estetico in questo fatto dell’accostamento» (ibidem). Vittorini tornerà più volte sull’argomento, chiarendo la sua posizione: «Io penso cioè che qualunque libro, di narrativa o di poesia, come di storia o di critica o addirittura di teoria, potrebbe venire illustrato con foto e sarebbe assai desiderabile che venisse illustrato (con foto, e con disegni e foto insieme) per arricchirsi subito di efficacia divulgativa pur conservando intatto il proprio rigore poetico e teorico. Questo a condizione, però, che la fotografia sia introdotta nel libro con criterio cinematografico e non già fotografico, non già vignettistico, e che dunque si arrivi ad avere accanto al testo una specie di film immobile […], allo stesso modo in cui accade che il cinema riproponga (in sede documentaria o in sede narrativa) certi elementi d’un certo libro.» E. Vittorini, La foto strizza l’occhio alla pagina, in «Cinema Nuovo», III, 33, 15 aprile 1954, pp. 200-202, poi in Id., Letteratura arte società. Articoli e interventi 1938-1965, a cura di R. Rodondi, Torino, Einaudi, 2008, vol. II, pp. 701-708.

3 R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostruzione nel dopoguerra, Roma, Edizioni di Ideologie, 1971.

4 E. Vittorini, Una nuova cultura, in «Il Politecnico», 1, 29 settembre 1945, p. 1.

5 Cfr. Il fascismo in Europa, a cura di S.J. Woolf, Bari, Laterza, 1968; E. Serra, La questione italo-etiopica alla conferenza di Stresa, in «Affari Esteri», 34 (aprile), anno IX, 1977: pp. 313-339; J.W. Wheeler-Bennett, La nemesi del potere. Storia dello Stato Maggiore tedesco dal 1918 al 1945, Milano, Feltrinelli, 1967.

6 E. Vittorini, Una nuova cultura cit.

7 Vittorini istituisce qui il puntuale rinvio all’editoriale introduttivo del primo numero del «Politecnico» (29 settembre 1945), nel quale, sin dal sottotitolo, sottolinea l’urgenza, soprattutto per l’Italia postbellica, di «una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini».

8 E. Vittorini, Polemica e no per una nuova cultura, in «Il Politecnico», 7, 10 novembre 1945, p. 1.

9 G. Catalano, N. Marcialis, La traduzione e i suoi paratesti: introduzione, in «inTRAlinea», Special Issue La traduzione e i suoi paratesti, a cura di G. Catalano e N. Marcialis, 2020.

10 U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1991, p. 31.

11 Cfr. W. Iser, L’atto della lettura. Una teoria della risposta estetica, Bologna, il Mulino, 1987.

12 Cfr. W.C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1983.

13 Cfr. S. Chatman, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Milano, il Saggiatore, 2010.

14 C.S. Peirce, Principles of Philosophy, vol. I [1931], p. 339; Elements of Logic, vol. II [1932], p. 228, in Id., Collected Papers of Charles Sanders Peirce 1931-1958, vols. I-VI, eds. C. Hartshorne, P. Weiss, A.W. Burks, Cambridge, Harvard University Press, 1994.

15 U. Eco, Intentio lectoris, in «Differentia: Review of Italian Thought», 2, 1988, pp. 147-168.

16 M. Federici Solari, Il lettore del contesto. Visione e responsabilità di un editore di progetto alla luce dei paratesti di traduzione, in «inTRAlinea», 2020, cit.

17 J.L. Austin, Come fare cose con le parole, Genova, Marietti, 1987.

18 J.R. Searle, Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.

19 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1989.

20 M. Corti, Testi o macrotesto? I racconti di Marcovaldo di I. Calvino, in «Strumenti critici», 27, 1975, pp. 36-90: p. 43. Riedito con il titolo Testi o macrotesto? I racconti di Marcovaldo, in Ead., Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Torino, Einaudi, 1978, pp. 185-200.

21 G. Iacoli, Contenitori di forme brevi nel secondo Novecento, in Le forme brevi della narrativa, a cura di E. Menetti, Roma, Carocci, 2019, pp. 219-246.

22 E. Vittorini, Ernest Hemingway: Per chi suonano le campane, in «Il Politecnico», 1, 29 settembre 1945, pp. 3-4.

23 B. Pasternak, Salvacondotto, in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, pp. 45-48; 33-34, settembre-dicembre 1946, pp. 63-64; 35, gennaio-marzo 1947, pp. 66-67.

24 Per sottolineare la necessità e l’urgenza dell’impegno politico e culturale, Vittorini fa riferimento all’articolo programmatico con cui Jean-Paul Sartre inaugura nel 1945 la rivista «Les Temps Modernes», fondata insieme a Simone de Beauvoir. Quel testo, tradotto e pubblicato in Italia in prima pagina nel n. 16 de «Il Politecnico» del 12 gennaio 1946, con il titolo Una nuova cultura come «Cultura sintetica», è accompagnato da un’introduzione che ne evidenzia la consonanza con l’orientamento della rivista, mettendo in risalto la comune attenzione alla crisi della cultura moderna e al ruolo dello scrittore nella società. E in questi termini è proposto alla platea: «È comparsa, a Parigi, una nuova rivista diretta dal pensatore e scrittore Jean Paul Sartre, del quale i lettori del “POLITECNICO” [maiuscolo nell’originale] conoscono già un frammento narrativo pubblicato nel n. 4. La rivista si intitola “I TEMPI MODERNI” [maiuscolo nell’originale] ed è preceduta nel suo primo numero da una presentazione, nella quale Sartre analizza la crisi della cultura moderna, l’attitudine dello scrittore di fronte alla società borghese e suggerisce una direzione costruttiva che gli deriva da una concezione filosofica – l’esistenzialismo – della quale parliamo in altra parte di questo numero. Vi sono in queste parole di Sartre delle risposte molto prossime a quelle che noi stessi potremmo dare. In questo senso, e pur senza aderire a tutte le affermazioni di Sartre, il rapporto fra noi e quei giovani francesi, per la somiglianza dell’impegno, non può essere che di collaborazione. Lo conferma praticamente anche il fatto che, mentre questo articolo di Sartre esce in Italia, l’articolo di Vittorini su “LA NUOVA CULTURA” [maiuscolo nell’originale], pubblicata nel primo numero del “POLITECNICO” [maiuscolo nell’originale] esce in Francia».

25 Qui e oltre la traslitterazione in italiano dei nomi degli autori e dei titoli dei brani rispetta quella usata dalla redazione del «Politecnico».

26 P. Zveteremich, Nota alla poesia «Lenin sulla tribuna», in «Il Politecnico», 6, 3 novembre 1945, p. 2.

27 D. Porzio, Prefazione a «Salvacondotto», in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, p. 45.

28 «Il Politecnico», Scheda bibliografica, Torino, Einaudi, 1975, s.n.

29 A. Gramsci, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Roma, Editori riuniti, 1996.

30 F. Fortini, Che cosa è stato Il Politecnico, in «Nuovi Argomenti», I, 1953, pp. 183-200: p. 192.

31 E. Vittorini, Risposte ai lettori. Politica e cultura, in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, pp. 2-6: p. 3.

32 P. Togliatti, Una lettera di Palmiro Togliatti. Caro Vittorini, in «Il Politecnico». 33-34, settembre-dicembre 1946, pp. 3-4.

33 E. Vittorini, Politica e cultura. Lettera a Togliatti, in «Il Politecnico», 35, gennaio-marzo 1947, pp. 2-5, 105-106.

34 «Il Politecnico», 1, 29 settembre 1945, p. 3.

35 Leninskaja pravda. Belorusskaja skazka, pod. red. M. Gor’kij, L. Mechlis, in Tvorčestvo narodov SSSR, Moskva, Pravda, 1938, pp. 27-30.

36 La stampa popolare, meglio nota come lubok, rappresenta una delle espressioni più significative della cultura russa, collocandosi tra l’eredità della tradizione antico-russa e le trasformazioni verificatesi a seguito della prima occidentalizzazione secentesca fino al periodo sovietico. Si tratta di una vera e propria arte che combina elementi figurativi e narrativi e tratta un’ampia varietà di temi, dalle Sacre Scritture alle scenette licenziose, dalla vita quotidiana alle imprese di eroi epici, dalle battaglie storiche alle canzoni popolari; per di più, oltre ad essere elemento decorativo tanto delle izbe contadine quanto delle abitazioni urbane di mercanti e piccoli borghesi, svolge una funzione informativa e didattica per un pubblico molto ampio. La sua diffusione abbraccia, dunque, tutti i livelli della società, come testimoniano le frequenti citazioni nella letteratura alta, e ispira artisti di rilievo del calibro di Kandinskij, Chagall e Malevič, fino alla sua evoluzione come espressione artistica rivoluzionaria per iniziativa di Majakovskij. Negli anni 1920-1925 il lubok confluisce nel genere delle stampe-manifesti, e fino ai giorni nostri continua a suscitare interesse come espressione iconografica popolare di grande impatto estetico. Cfr. M.A. Curletto, La letteratura lubočnaja, in E. Buvina, M.A. Curletto, Il lubok. Un’enciclopedia illustrata della vita popolare russa, Bologna, I libri di Emil, 2015, pp. 271-329.

37 E. Vittorini, Risposte ai lettori. Politica e cultura, in «Il Politecnico» cit., pp. 2-6: p. 3.

38 «Il Politecnico», 6, 3 novembre 1945, p. 2.

39 «Il Politecnico», 1, 29 settembre 1945, p. 4.

40 V. Majakovskij, La vittoria d’ottobre, in «Il Politecnico», 2, 6 ottobre1945, p. 4.

41 M. Caramitti, Jurij Oleša, Invidia (1927), in OpeRus: la letteratura russa attraverso le opere. Dalle origini ai nostri giorni, a cura di M.C. Bragone, M. Caramitti, R. De Giorgi, L. Rossi, S. Toscano, Pomigliano d’Arco (NA), Wojtek Edizioni, 2024 pp. 1-19: p. 3.

42 Ju. Oleša, Invidia, Milano, Carbonio Editore, 2018, pp. 83.

43 Il «Proletarij» fu un settimanale bolscevico, organo centrale del Partito Operaio Socialdemocratico Russo (POSDR), fondato su decisione del III Congresso del partito nel 1905. Uscì a Ginevra dal 14 (27) maggio al 12 (25) novembre dello stesso anno, per un totale di 26 numeri. Direttore responsabile era Lenin, affiancato in redazione da esponenti di spicco del movimento bolscevico come Vaclav Vorovskij, Anatolij Lunačarskij e Michail Ol’minskij. Il periodico si poneva in continuità con la linea politica della «Iskra» leniniana e con il giornale «Vperëd». Al suo interno furono pubblicati circa novanta contributi firmati da Lenin, oltre a materiali del III Congresso del POSDR. La tiratura raggiunse le 10.000 copie. La pubblicazione cessò con il ritorno di Lenin in Russia; gli ultimi due numeri furono curati da Vorovskij. Cfr. V.I. Lenin. Pol’noe sobranie sočinenij. Izdanie pjatoe, Moskva, Izdatel’stvo političeskoj literatury, 1967, vol. V, pp. 475-505.

44 «Il Politecnico», 2, 6 ottobre 1945, p. 1.

45 «Il Politecnico», 6, 3 novembre 1945, pp. 2-4.

46 Ivi, p. 2.

47 «Il Politecnico», 18, 26 gennaio 1946, p. 1.

48 «Il Politecnico», 29, 1° maggio 1946, p. 37.

49 P. Togliatti, La battaglia delle idee, in «Rinascita», 10, ottobre1946, pp. 284-285.

50 Nella lettera indirizzata a Togliatti, in particolare nel paragrafo conclusivo dal titolo Uno sforzo che eviti l’arcadia, Vittorini punta l’attenzione su quell’arcadia che «“non insegna” in quanto non insegna nulla che trovi essa stessa, scopra essa stessa nella vita; in quanto non ha nulla di nuovo da dire per proprio conto; in quanto si limita a ripetere “insegnamenti” che già la morale comune, o il costume, o la politica, o la chiesa insegnano» (E. Vittorini, Politica e cultura. Lettera a Togliatti cit., pp. 2-5, 105-106: p. 106). L’affondo si realizza nelle righe successive: «L’estetica dell’arcadia implica una distinzione tra verità e poesia, per cui la verità viene concepita a prescindere dall’elemento che la poesia è di essa e della sua ricerca, e la poesia concepita a prescindere dalla parte integrante che ha nella verità e nella sua ricerca. [L’estetica dell’arcadia] Induce i poeti a dire “mettiamoci al servizio della verità”. E non si accorge che questo significa indurli a non lavorare per la verità, a non adempiere il loro compito di scoperta propria della verità, a non cercare anche loro la verità, e indurli in compenso a suonare il piffero per una forma raggiunta di verità cui mancherà in ogni caso la parte di verità di cui essi avrebbero dovuto integrarla. […] La stessa letteratura sovietica, nella misura che ci è data giudicarla attraverso le traduzioni, fa dell’arcadia o del lirismo. Dell’arcadia, la più debole; del lirismo, la più forte. Questo indica come la crisi della cultura sia oggi di tutto il mondo, della parte ancora capitalista sotto un aspetto che possiamo magari definire “insufficienza di politicità” e della parte già socialista sotto un altro aspetto che possiamo forse definire “saturazione di politicità”. Il primo scopre il fianco della cultura al pericolo di essere coinvolta nella reazione politica, il secondo lo scopre al pericolo non meno grave d’essere trascinata nell’automatismo. […] E lo scrittore rivoluzionario che milita nel nostro Partito dovrà rifiutare le tendenze estetiche dell’URSS non solo perché sono il prodotto di un paese già in fase di costruzione socialista; e non solo perché sono tale prodotto in un modo particolare alla Russia che non è detto debba essere il modo della costruzione socialista italiana o francese; egli dovrà rifiutarle anche perché contengono il pericolo che contengono» (ibidem). Si comprende dunque come quanto sostenuto da Vittorini trovi conferma evidente nella scelta di pubblicare Salvacondotto di Pasternak, a prima vista un’opera marginale se confrontata con quella che sarà la grandezza del Dottor Živago o con l’intensità dei suoi versi. Ma proprio in queste pagine si rivelano aspetti essenziali della formazione dello scrittore russo e della sua ricerca della verità. Non un’autobiografia in senso stretto, ma una riflessione sulla nascita della propria voce poetica, nutrita di passioni, incontri e luoghi, che mostra già la distanza da schemi e stilemi dell’ortodossia socialista. Il racconto ricostruisce così il percorso dell’autore dalla musica alla filosofia e infine alla poesia, in una tensione costante tra armonia e rigore espressivo, quasi a rendere omaggio ai luoghi dell’anima e della memoria – come Marburgo, per esempio – che segnarono le tappe decisive del suo cammino intellettuale: «Marburg brillava d’una luce lirica sulla collina. Se i fratelli Grimm fossero venuti qui ancora, come cent’anni prima, a imparare giurisprudenza dal famoso giurista Savigny, avrebbero raccolto qualche altra fiaba incantata. Assicurandomi di avere in tasca la chiave del portone, uscivo allora per la città. Gli immemorabili cittadini stavano sempre a letto a dormire. Incontravo solo studenti. Avevano l’aspetto di gente che stesse recitando i Maestri Cantori. Le case che alla luce del giorno sembravano un ricamo, ora stavano pressate una sull’altra. Le lampade appese per gioco lungo la strada, da muro a muro, non avevano nulla da illuminare. La loro luce cadeva con estrema crudezza sui suoni sottostanti. Bagnava il calpestio dei passi leggeri e lo scoppio forte di voci tedesche, pura come i fiordalisi, come se finanche la luce elettrica conoscesse qui la leggenda sospesa sulla città» (B. Pasternak, Salvacondotto cit., 35, gennaio-marzo 1947, pp. 66-67: p. 66).

51 «Il Politecnico», 35, gennaio-marzo 1947, pp. 6-10: p. 6.