Durante il periodo dell’emigrazione berlinese, il giovane Nabokov si confronta con la povest’ Krejcerova sonata (La sonata a Kreutzer, 1889) di Tolstoj, scrivendo a partire da quest’ultima un’opera “propria”: Reč’ Pozdnyševa (Il discorso di Pozdnyšev). Una recente pubblicazione di testi teatrali dello scrittore,1 a oggi poco noti e mai tradotti in italiano, contiene l’edizione integrale di questo breve testo che merita a mio avviso un’analisi approfondita.

Per comprendere come è nata l’idea del Discorso di Pozdnyšev, occorre partire dalle lettere che Nabokov scrisse alla moglie Vera tra il giugno e il luglio del 1926. Nella lettera del 29 giugno, le racconta:

Poche righe più sotto, dopo aver elencato le varie attività della giornata, Nabokov aggiunge alcune precisazioni: aveva accettato di interpretare la parte di Pozdnyšev – di questo per ora si parla – grazie alla mediazione dello studioso e critico letterario Julij Isaevič Ajchenval’d, uno fra i primi estimatori del suo talento letterario:

Il progetto prende una forma più definita nei giorni seguenti, come si vede dalle lettere del 5, 6 e 7 luglio, e poi soprattutto da quelle comprese tra il 10 e il 13 dello stesso mese. Nella lettera del 5 luglio,5 Nabokov racconta di essersi recato al Circolo letterario (di cui Ajchenval’d era stato l’anno prima il fondatore) e di aver discusso del «Processo», aggiungendo che occorreva trovare anche un «difensore». La lettera del 6 luglio contiene invece un’informazione importante sull’approccio di Nabokov al lavoro di scrittura che stava per intraprendere; a fine lettera, prima di un cruciverba appositamente creato per la moglie (come spesso avviene nelle lettere di questo periodo), afferma: «Читал нынче “Крейцерову сонату”: пошловатая брошюрка, – а когда-то она мне казалась очень “сильной”».6 Nabokov, dunque, rilegge a distanza di anni dalla prima volta l’opera di Tolstoj e rimane deluso, così deluso da definirla «un opuscoletto volgare». È noto che lo stesso Tolstoj, nonostante le nove redazioni della sua povest’,7 da un punto di vista artistico si riteneva insoddisfatto del risultato ottenuto, e all’amico Nikolaj Strachov aveva confidato che avrebbe dovuto riscriverla da capo.

Dalla lettera del 7 luglio 19268 emerge chiaramente che, nel frattempo, si era definito il quadro dei partecipanti al «Processo»: erano in tutto otto, tra cui Ajchenval’d nel ruolo di procuratore, Gogel’ in quello di esperto, insieme ad altri emigrati russi che avrebbero interpretato la parte di secondo procuratore, capo stampa, difensore, presidente e segretario.

Nella lettera del 10 luglio, Nabokov scrive: «Сперва я писал “рецензию” (кажется, занятно выйдет), затем принялся за “речь Позднышева” (еще не знаю, как выйдет)».9 In un momento che coincide con una pausa tra il primo romanzo Mašen’ka (1925) e il successivo Korol’, dama, valet (Re, donna, fante, 1927), Nabokov sembra dunque particolarmente incline alla sperimentazione, alla scrittura come gioco e ri-creazione: non solo è impegnato a comporre il discorso di Pozdnyšev, ma allude anche a una “recensione”, cui già aveva fatto riferimento in una lettera del 2 luglio, accennando a un suo nuovo racconto che doveva essere per l’appunto una «grande recensione» di un almanacco letterario inesistente.10

Una conferma dell’inclinazione di Sirin a esercizi di scrittura di questo tipo si trova nella lettera del 12 giugno,11 in cui racconta del grande successo che aveva riscosso leggendo al Circolo Ajchenval’d una relazione dal titolo Neskol’ko slov ob ubožestve sovetskoj belletristiki i popytka ustanovit’ pričiny onogo (Qualche parola sullo squallore della bellettristica sovietica, e un tentativo di stabilire le cause della stessa). Nel preparare questo testo – ne sono di nuovo testimonianza le lettere inviate in quei giorni alla moglie – aveva letto diversi autori sovietici e l’esercizio lo aveva a tal punto coinvolto, indignandolo ma anche divertendolo, che aveva prodotto un raccontino nello stile sovietico del momento e avrebbe voluto leggerlo al Circolo, facendolo passare per un’opera sovietica autentica.12

L’11 luglio Nabokov ha completato Il discorso di Pozdnyšev e lo definisce così, con distacco: «сплошная отсебятина»13 ricorrendo cioè a una parola (quella esibita nel titolo di questo mio articolo) di non semplice resa in italiano – «отсебятина», composta da «от себя», cioè «da parte mia / in mio nome», con l’aggiunta del suffisso «-ятина». Originariamente, il termine fu utilizzato dal pittore Karl Brjullov per indicare un brutto quadro,14 e in seguito ha assunto il significato peggiorativo di «parole proprie inserite in un testo altrui».15 Nabokov la accosta all’aggettivo «сплошная», cioè «totale», «dalla A alla Z», che enfatizza, esibendola, la completa autonomia da Tolstoj. Considerato tutto questo, si potrebbe pensare a una resa italiana «è tutta una mia elucubrazione personale» o anche «è tutta roba mia», che valorizzano entrambe in modo marcato la distanza dalla Sonata a Kreutzer e, al contempo, appaiono meno neutralizzanti della traduzione proposta nell’edizione inglese «The Pozdnyshev speech is my idea throughout» («Il discorso di Pozdnyšev è tutta una mia idea»).16

Gli ultimi riferimenti al Dscorso di Pozdnyšev sono contenuti nelle lettere del 12 e 13 luglio. La prima inizia con un rapido racconto di cose che, secondo Nabokov, non sono meritevoli di troppa attenzione; tra queste, lo scrittore allude – racchiudendola tra parentesi – anche alla lettura del discorso, effettuata evidentemente lo stesso giorno durante la seduta dell’Unione dei giornalisti e dei letterati russi a Berlino. Sempre tra parentesi,17 lo scrittore accenna ai complimenti ricevuti, al fatto di essere stato considerato più raffinato di Tolstoj; е poi conclude con un altro suo giudizio perentorio: «Ужасная вообще чепуха».18

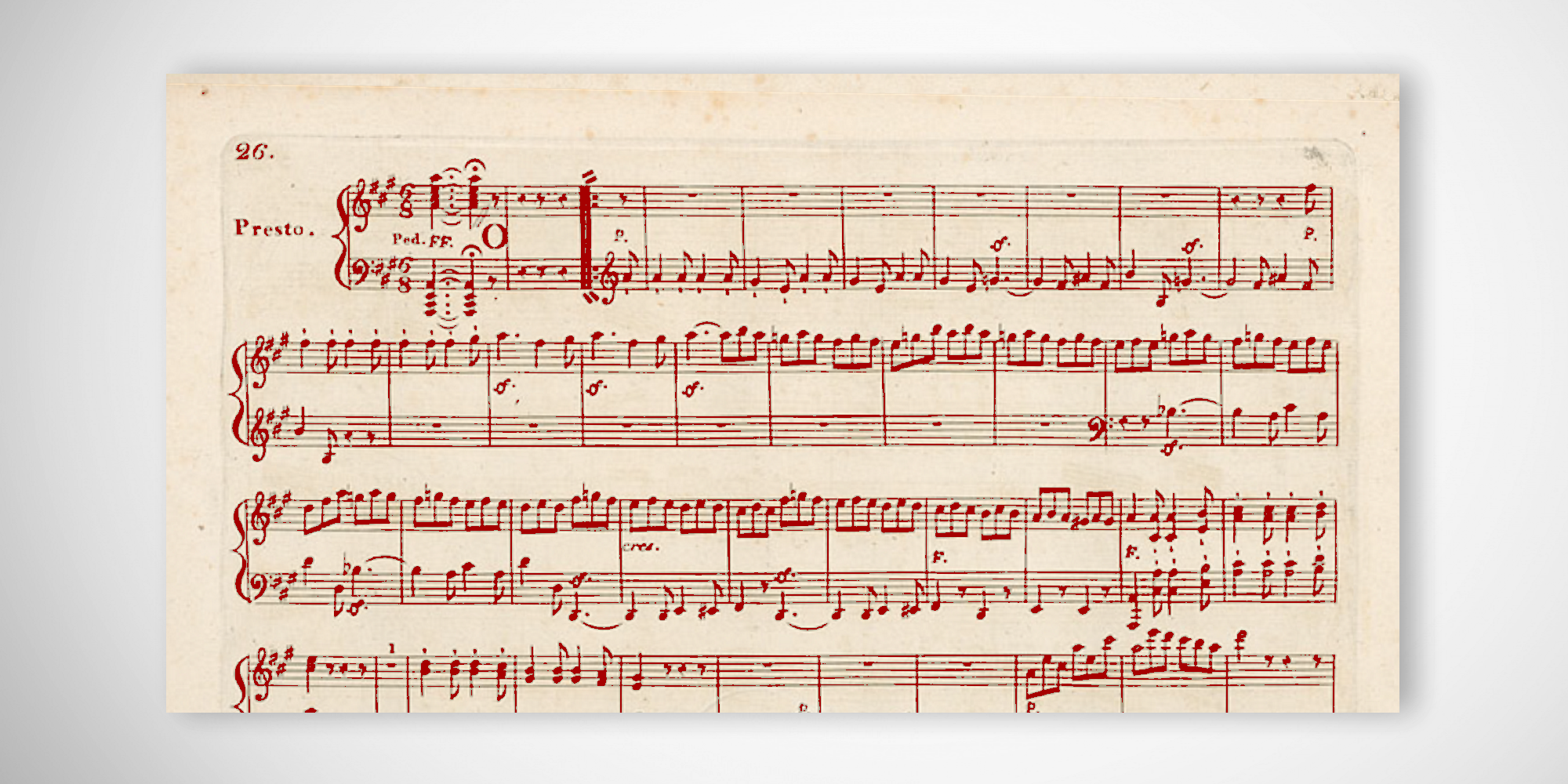

La lettera del 13 fornisce invece maggiori dettagli sui vari aspetti dell’interpretazione scenica: dall’abbigliamento indossato per l’occasione (un abito blu – e non uno smoking, che, a detta di Nabokov, non si addiceva a un imputato –, una camicia crema e una cravatta sul grigio); al pubblico numeroso e all’introduzione musicale con il presto della sonata di Beethoven, fino alla disposizione dei diversi attori; la descrizione è infine corredata da un disegno dello scrittore.19 Ciò che differenzia quest’ultima lettera dalle precedenti è il tono decisamente più convinto con cui Nabokov giudica il proprio lavoro: «Так как я дал совершенно другого Позднышева, чем у Толстого, – то вышло все это очень забавно. Потом публика голосовала и я нынче уже пишу из тюрьмы».20 L’ultima frase, con il ricorso alla prima persona, parla di un’immedesimazione di Nabokov con il suo personaggio, che viene condannato e non assolto – a differenza di quello tolstoiano – dopo la votazione conclusiva del pubblico. Di questo scrive anche Raisa Tatarinova in un’annotazione pubblicata su «Rul’»21 il 18 luglio 192622 – gli 86 votanti contrari, rispetto ai 29 favorevoli all’assoluzione, avevano decretato il destino dell’uxoricida.

Nella lettera del 13 luglio,23 Nabokov offre inoltre alcune indicazioni interessanti su come aveva pronunciato il suo discorso: a memoria, senza guardare il testo, e quindi senza le interruzioni dovute ai frequenti movimenti a scatti e soprattutto agli strani suoni, simili a colpi di tosse o a una risata o a singhiozzi subito interrotti, cui ci ha abituati il Pozdnyšev “originario”.

Le lettere di Nabokov a Vera consentono dunque di ricostruire la genesi di questo breve testo, rappresentando al contempo un punto di partenza fondamentale per approfondire le modalità di riscrittura,24 anche alla luce della definizione data da Nabokov stesso di «сплошная отсебятина» («un’elucubrazione totale»/«una roba tutta mia»): ci troviamo veramente di fronte a una trasformazione radicale? Oppure – in maniera più ibrida e aperta25 – possiamo pensare a un testo affine al pastiche alla maniera di Proust, da intendersi cioè come «disciplina della distanza»?26 Possiamo considerare Il discorso di Pozdnyšev un esercizio di riscrittura, che implica inevitabilmente variazione, e di critica al contempo, che apre la strada al Nabokov più maturo? Il confronto che segue tra il testo di Tolstoj e il nuovo testo di Nabokov permetterà di comprendere meglio il modo in cui la parola dell’uno incontra quella dell’altro, il dialogo e la relazione fra due testi e due scrittori.

II.

Dovendo recitare in prima persona il suo discorso, Nabokov inevitabilmente accorcia la povest’ di Tolstoj, che pure aveva pensato a una recitazione della Sonata a Kreutzer,27 con l’attore Vasilij Andreev-Burlak nel ruolo del protagonista e la partecipazione del ritrattista Il’ja Repin per la scenografia di un’eventuale lettura pubblica. Di fatto, quarant’anni più tardi Nabokov realizza le intenzioni dell’autore.28

Il discorso di Pozdnyšev si apre così, con una serie di anafore e una similitudine tra l’omicidio commesso e il veleno «a lento rilascio», che preannunciano uno stile raffinato, caratterizzato in particolare da effetti di circolarità:

Nel breve paragrafo successivo, collegato al capitolo V della Sonata a Kreutzer, Pozdnyšev parla invece di sé nel passato come di un «самодовольный развратник» («tronfio depravato»): l’accostamento di questo aggettivo a un sostantivo già usato da Tolstoj produce qui un effetto particolarmente forte, rendendo così ancora più marcato il contrasto con la «чистота» («purezza») che – come racconta Pozdnyšev – lui aveva iniziato a cercare nelle donne che frequentava, e quindi anche nella futura moglie.

L’incontro con quest’ultima viene raccontato nella seguente manciata di righe che riporto insieme al corrispettivo episodio in Tolstoj:

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и

Nabokov

Помню тот вечер, когда мы с ней ездили на лодке и я любовался ее стройной фигуркой, обтянутой джерсэ. Мне показалось в тот вечер, что я чувствую самые возвышенные вещи, а на самом деле просто джерсэ было ей к лицу,просто локоны ее красиво колебались…34

Nella riscrittura nabokoviana degno di nota è anche il verbo «помню» («ricordo»): il ricordo, snodo centrale in questo discorso, così come anche nel testo di Tolstoj, assume però qui sfumature diverse e può essere ricollegato a quella parte «от себя», cioè propria di Nabokov. Abbandonandosi a un’autoanalisi lucida e spietata, Pozdnyšev inizia infatti a porsi una serie di domande che servono a mettere in discussione sé stesso e il suo orgoglio passato; e lo fa ricorrendo a espressioni come «через все переходы моей памяти» («attraverso tutti i meandri della mia memoria ») e i verbi «припоминаю» (reso con «riaffiorano nella mia mente») e, di nuovo, «помню» («ricordo»). La memoria, ci sta evidentemente suggerendo il nuovo Pozdnyšev, non è lineare, e ora con più vividezza e intensità gli permette di rievocare solo il lato peggiore di sé, di capire quanto fosse stato maldisposto verso un amore e una passione autentiche. L’unica certezza che possiede, rispetto alle domande che si sta ponendo sul suo passato, è racchiusa nella chiosa finale: «Я ничего не знаю» («Io non so niente»), prima che riprenda il flusso del ricordo:

Merita una riflessione anche la parte relativa al ricordo del diario che Pozdnyšev aveva deciso di far leggere alla futura moglie durante il loro fidanzamento. In Tolstoj questo episodio occupa poche righe nel finale della quinta parte, mentre Nabokov lo espande in una struttura a tratti metaletteraria che testimonia la consapevolezza dell’inattendibilità della scrittura autobiografica: il suo personaggio, infatti, sottolinea la frattura tra ciò che aveva descritto nel diario e la vera realtà dei fatti, più umana, meno cruda di quanto fosse risultata nella scrittura, ricorrendo a queste parole: «Я утверждаю, что не только сам я не был так гадок, как изображенье мое в этом дневнике — но что и все то, что казалось, любовные связи, в нем описанные, было на самом деле куда проще, естественнее, даже человечнее».40 Ricordando questo episodio e l’assenza di «parole umane» da parte sua, Pozdnyšev aggiunge: «Страшно вспоминать»;41 poco oltre, quando rievoca la prima notte di nozze, insieme all’assenza totale di parole tra lui e la moglie, e la sua foga sessuale sproporzionata rispetto alla purezza della giovane donna, ricorre a quest’altra affermazione: «Это невыносимо вспоминать».42 In questa insopportabilità del ricordo possiamo leggere il dolore e il pentimento del personaggio e il suo distanziamento dalla brutalità del Pozdnyšev di allora; in Tolstoj, invece, solo in rari casi il ricordo si accompagna alla puntualizzazione delle emozioni provate, che non hanno tuttavia mai a che vedere con il dolore, ma con la vergogna, con il ribrezzo e con la paura:

A volte erano delle parole, delle spiegazioni, perfino dei pianti, ma a volte… oh, mi fa nausea pensarci anche ora! Dopo esserci scambiati le parole più crudeli, di colpo silenziosi sguardi, sorrisi, baci, abbracci… Bah, che indecenza! Come facevo allora a non vedere tutto questo schifo…

Se solo ora ripenso alle condizioni di vita di mia moglie nei primi tempi quando c’erano tre, quattro figli e lei era tutta assorbita da loro, mi prende l’orrore.

In quel momento mi sovvenne con terrore quel loro sguardo che avevo colto e quel sorriso appena percettibile.

Nei tre passi seguenti, Nabokov introduce alcuni dettagli legati al corpo e alla gestualità della moglie. Innanzitutto, riprendendo il tema introdotto all’inizio dell’uccisione lenta, ricorre di nuovo all’anafora temporale per raccontare questa volta dell’apparizione della donna nei suoi sogni:

Poco più avanti, la sensazione di odiare la moglie si manifesta affiancata al ricordo di come lei versava solitamente il tè, di come avvicinava il cucchiaino alla bocca – altra immagine già presente in Tolstoj nel capitolo XVII – e di altre sue azioni; tuttavia, che si trattasse di una sensazione ingannevole è sottolineato sia dal verbo «казалось» («sembrava»), sia, soprattutto, dal ricorso all’appellativo «дураку» (reso con «che stupido») per autodefinirsi: «Я иногда смотрел, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, втягивала в себя жидкость, — и мне казалось, дураку, что я ее ненавижу, ненавижу».48

Secondo un meccanismo che si ripete lungo tutto il discorso, il ricordo innesca di nuovo l’immediato rimpianto del protagonista nabokoviano, che, dopo la ripresa enfatica delle stesse azioni della moglie, conclude il suo discorso con una ellissi espressa da tre puntini di sospensione: «но, Боже мой, чего бы не дал, чтобы сейчас, вот сейчас увидеть, как она подносит чашку к губам, как тянется, придерживая кружево короткого рукава, за сахарницей…».49 In Tolstoj, un’analoga immagine rimane invece confinata nella fredda sensazione di astio che quei gesti, privi di qualsiasi sfumatura sensuale, suscitavano nel protagonista mentre osservava la moglie compierli – non c’è spazio per altra emozione che non sia quella dell’odio.

Per un confronto più efficace, vale la pena affiancare i due testi:

Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ееименно за это, как за самый дурной поступок.50

Nabokov

Я иногда смотрел, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, втягивала в себя жидкость, — и мне казалось, дураку, чтоя ее ненавижу, ненавижу, — а все оттого, что в прошедшую ночь она со скукой считала лепные завитки на потолке, пока я обладал ею, — да, уверял себя, что ее ненавижу, — но, Боже мой, чего бы не дал, чтобы сейчас, вот сейчас увидеть, как она подносит чашку к губам, как тянется, придерживая кружево короткого рукава, за сахарницей…51

Le condensazioni, viceversa, possono essere brusche e inaspettate, come quella che segue la parte più articolata appena analizzata: in sei frasi brevi e per lo più semplici (tranne una in cui i legami tra le parti sono comunque di tipo paratattico), il protagonista riassume infatti un evento che per Tolstoj contiene la principale responsabilità del gesto finale.

Nel capitolo XVIII della Sonata a Kreutzer, infatti, leggiamo: «Passò un inverno e quello successivo accadde anche il seguente fatto, cui nessuno fece caso, un fatto insignificante, ma tale, invece, da provocare tutto ciò che successe poi».52 Questa affermazione precede il racconto dell’indisposizione della moglie, del divieto posto dai medici di avere altri figli e del rimedio che le avevano insegnato per evitare la gravidanza, il tutto accompagnato dalla descrizione del disgusto provato da Pozdnyšev in seguito a questa vicenda. Sempre in Tolstoj, il protagonista ritorna sull’argomento nel finale del capitolo, dopo una digressione generale sul degrado morale della società cosiddetta «istruita»; in Nabokov, invece, i nessi casuali tra una frase e l’altra sono deboli e il tutto viene riportato in modo stenografico, con il montaggio di una frase – la penultima – ripresa direttamente dalla parte finale del capitolo XVIII di Tolstoj:

Di fronte al corpo della moglie nella bara, il nuovo Pozdnyšev racconta di aver capito che non era possibile spostare neppure di un secondo le lancette dell’orologio e che non era più possibile ripristinare nel calendario ormai assottigliato neppure una sola paginetta. In questo modo, per mostrarci la contrapposizione tra un tempo interiore fatto di svolte – un tempo passibile di analisi e autoanalisi da parte del personaggio – e un altro oggettivo, inesorabile, che non permette più a Pozdnyšev di colmare la moglie, come vorrebbe adesso, di «tenerezza »,54 Nabokov ricorre a metafore non presenti in Tolstoj; possiamo, però, considerarle “proprie” solo in parte: le lancette dell’orologio ci ricordano infatti il pendolo indifferente che il protagonista della Mite di Dostoevskij, alla fine del suo monologo, guarda, esclamando subito dopo di essere arrivato troppo tardi per evitare il suicidio della giovane moglie.

La parola «tenerezza» compare qui per la prima volta ed è importante considerare che nell’elenco di emozioni e sentimenti che secondo Pozdnyšev non sarebbero sorti, se solo non avesse privato la moglie di «tenerezza», il primo termine a comparire è «ревность», cioè «gelosia»: in presenza dell’una non ci sarebbe stato spazio per l’altra.

Vale la pena, ancora una volta, di confrontare i passi in Tolstoj e in Nabokov, per sottolineare come quest’ultimo – attraverso per lo più amplificazioni e reiterazioni anaforiche – renda il discorso del suo protagonista particolarmente intriso di linguaggio emotivo:

Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу… – Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: – Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять… У! у! у!.. – вскрикнул он несколько раз и затих.55

Nabokov

И потом я видел ее в гробу. И нельзя было ни на одну секунду переставить назад стрелку часов, ни на один листок нельзя было восстановить опавший календарь, — а как хотелось мне этого, как пронзительно хотелось мне сызнова начать и окружить ее, милую мою жену, той простой нежностью, при свете которой так были бы смешны ревность, гордость, все теории брака, все эти дрязги досужего ума. Глядя на ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь лежит неподвижная, восковая,холодная и что поправить этого никогда, никогда, никогда нельзя.56

Poco prima, aveva definito l’omicidio l’atto più naturale della sua vita, perché finalmente aveva dato pieno potere alla gelosia furiosa provata per la moglie, una gelosia-contenitore di tante altre emozioni, come si evince da questo passo:

Solo prendendo le distanze dal passato, da quel viaggio notturno in treno e dalla confessione di allora, si chiude il cerchio aperto all’inizio: a essere elegantemente rievocata è qui, infatti, l’uccisione lenta, graduale della moglie, a causa però non della bestia feroce della gelosia, che in Nabokov cade definitivamente in secondo piano, quanto della mancanza di tenerezza nei suoi confronti – parola annunciata nel passo riportato sopra e ripresa qui una seconda volta in conclusione, con la massima evidenza testuale: «нет, не тогда я убил мою жену, – а убивал ее – медленно, с самого начала, убивал ее тем, что лишал ее нежности, нежности, без которой женщина не может жить».60

III.

Un incontro con il «prof. marasmatico Gogel’», seguito da una lettera d’invito di Ajchenval’d, porta il giovane Nabokov, all’epoca Vladimir Sirin, a praticare questo esercizio di riscrittura, mostrando un certo disprezzo per il risultato finale – e quindi prendendo le distanze non solo da Tolstoj ma anche da sé stesso; si compiace, in un secondo momento, d’aver creato un personaggio «totalmente diverso» da quello di Lev Nikolaevič, lo scrittore che nelle Lezioni di letteratura russa, anni dopo e nei panni di critico letterario, avrebbe definito come il numero uno tra i più grandi artisti della prosa russa.61 Non chiama mai in causa in modo esplicito, invece, Dostoevskij, benché qualche traccia dello «scrittore mediocre»62 serpeggi, come ho mostrato, nel Discorso di Pozdnyšev.

In questa “pratica della distanza” si conferma una qualche affinità con Proust, che scrive i suoi pastiches (raccolti nel volume Pastiches et Mélanges solo nel 1919) per allontanarsi non solo dalla scrittura altrui, ma anche da quella propria e da sé stesso. Eppure, che non si possa considerare Il discorso di Pozdnyšev un semplice esercizio privo di conseguenze ne abbiamo conferma anche nel successivo romanzo di Nabokov, Re, donna, fante (1928),63 in cui a livello tematico ritorna il tradimento – di Martha con Franz, nipote del marito di lei. I due amanti tentano anche di uccidere il legittimo consorte con il veleno, tema che occupa nel romanzo un intero capitolo.

Nabokov prende il materiale da una manciata di capitoli dei 28 che compongono La sonata a Kreutzer e lo riorganizza in una nuova architettura: dal punto di vista del quadro enunciativo, da un treno russo sposta l’azione in un tribunale; al dialogo (sia pure quasi a senso unico) sostituisce il monologo; da una tendenziale linearità del racconto passa a un montaggio di frammenti memoriali. Per quanto riguarda lo stile, ricorre a ripetizioni enfatiche delle parole chiave che aumentano il pathos e, in generale, accentua la struttura anaforica. La concentrazione sull’interiorità e sul ricordo, sull’individualizzazione della colpa, con esclusione dei discorsi sociali e ideologici presenti in Tolstoj, riguardano invece il confronto sul piano tematico. A questo appartiene anche l’importanza attribuita da Nabokov alla tenerezza, la cui mancanza assume un valore centrale nell’uccisione della moglie. E dunque, con il futuro autore di Lolita si assiste alla trasformazione netta di un omicidio passionale in una lenta tortura che porta alla morte e, alla fine, non all’assoluzione (con la società schierata dalla parte dell’uxoricida), ma alla giusta condanna (per volontà del pubblico).

1 Mi riferisco al seguente volume: V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924, pod. red. A. Babikov, Moskva, Ast, 2024b; per Il discorso di Pozdnyšev cfr. qui, pp. 139-146.

2 V. Nabokov, Pis’ma k Vere, Moskva, Ast: Corpus, 2024, p. 119. Trad. it.: «La mattina sono stato con Šura a Grünwald, ho fatto il bagno, ho corso. L’aria era tiepida e si stava bene. Al ritorno […] ho incontrato quel marasmatico del prof. Gogel’, che mi ha detto: “E lei interpreterà Pozdnyšev. Sì-sì-sì…”. Pensando che mi avesse scambiato per qualcun altro, ho sorriso, mi sono inchinato e sono andato avanti». Le traduzioni, dove non diversamente indicato, sono mie.

3 Per le informazioni di questo tipo mi baso, in particolare, sull’apparato delle note a cura di Ol’ga Voronina e Brian Boyd contenuto nell’edizione russa più recente delle lettere di Nabokov a Vera (cfr. V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., pp. 435-625).

4 Ivi, p. 119. Trad. it.: «Alle sette e mezza sono tornato, ho mangiato polpettine. Ho trovato una lettera di Ajchenval’d. La direzione dell’Unione dei giornalisti organizza “Il processo a Pozdnyšev”. Mi chiedono di interpretare Pozdnyšev. Ho appena scritto a Ajchenval’d che sono d’accordo. Sarà alla fine di luglio. Comment tu regardes sur ça? Rien à soi? (“Niente male, vero?”)». Qui Nabokov traduce scherzosamente alla lettera con «Rien à soi?» l’espressione russa «Ničego sebe», che significa «Niente male!».

5 Cfr. Ivi, p. 131.

6 Ivi, p. 133. Trad. it.: «Ho letto ora La sonata a Kreutzer: un opuscoletto volgare – e in passato m’era sembrata molto “potente”».

7 Si vedano a questo proposito i seguenti lavori: R. De Giorgi, «La sonata a Kreutzer» (1890) di Lev Tolstoj, in OpeRus: la letteratura russa attraverso le opere. Dalle origini ai nostri giorni, a cura di M.C. Bragone, M. Caramitti, R. De Giorgi, L. Rossi, S. Toscano, Pomigliano d’Arco (NA), Wojtek Edizioni, 2023-, pp. 1-23, operus.uniud.it; R. De Giorgi, Storia di un’ossessione. Lev Tolstoj e Vladimir Čertkov, Bracciano, Del Vecchio, 2022; M. Zalambani, L’istituzione del matrimonio in Tolstoj. «Felicità familiare», «Anna Karenina», «La sonata a Kreutzer», Firenze, Firenze University Press,

2015, pp. 103-161.

8 Cfr. V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., p. 136.

9 Ivi, p. 192. Trad. it.: «Prima ho scritto una “recensione” (a quanto pare, verrà interessante), poi sono passato al “discorso di Pozdnyšev” (non so ancora come verrà)».

10 Cfr. Ivi, p. 124.

11 Cfr. Ivi, p. 93.

12 Ibidem. A questo argomento dedica un interessante contributo Cinzia De Lotto: Nabokov e lo “squallore della bellettristica sovietica”, in «Slavica Tergestina», 32, 2024, I, pp. 174-198: p. 175. La studiosa ipotizza anche che due brevi brani citati in Scrittori, censori e lettori russi nelle Lezioni di letteratura russa non appartengono ai due scrittori sovietici, Antonov e Gladkov, cui sono attribuiti da Nabokov: sarebbero, invece, il frutto di una sua «manipolazione», «spinta sino alla creazione di un vero e proprio “falso d’autore”».

13 V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., p. 144.

14

15 Si vedano, per esempio, le versioni online del dizionario a cura di A.P. Evgen’eva, Slovar’ russkogo jazyka v četyrech tomach, Moskva, Poligrafresursy, 1999, e quello di D.N. Ušakov, Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka v četyrech tomach, Moskva, Sov. Encykl. OGIZ, 1935-1940.

16 V. Nabokov, Letters to Véra, eng. transl. and ed. by O. Voronina and B. Boyd, London, Penguin, 2014, p. 137. La traduttrice francese, Laure Troubetzkoy, propone una soluzione idiomatica: «Le discours de Pozdnychev est entièrement de mon cru» («Il discorso di Pozdnyšev è tutta farina del mio sacco»), cfr. V. Nabokov, Lettres à Véra, fr. trad. par L. Troubetzkoy, Paris, Fayard, 2017, p. 275.

17 Sull’uso peculiare di Nabokov delle parentesi, che crea l’effetto di una sorta di narrazione parallela, si sofferma sempre C. De Lotto (Nabokov e lo “squallore della bellettristica sovietica” cit., pp. 188-190), analizzando, in particolare, alcune lettere a Vera di poco antecedenti a quelle qui citate. La studiosa mostra come, nel resoconto di attività quotidiane, all’interno di una serie di parentesi scorra «sotterraneo il tema di quello “straordinario, clamoroso, successo”» (ivi, p. 189), cui Nabokov si riferisce dopo la lettura di una sua poesia al Circolo Ajchenval’d. Più in generale, secondo De Lotto, i numerosi interventi fra parentesi aiutano «a portare in superficie in modo immediato ed efficace significati inattesi, letture e interpretazioni non univoche, a segnalare intenzioni parodiche – a cogliere, insomma, le molteplici potenzialità insite in ciascun enunciato. E anche a esercitare, in alcuni casi, una non celata azione manipolatoria» (ivi, p. 190).

18 V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., p. 146. Trad. it.: «Tutto sommato, una sciocchezzuola terribile».

19 Cfr. Ivi, p. 147.

20 Ivi, p. 149. Trad. it.: «Poiché ho creato un Pozdnyšev completamente diverso da quello di Tolstoj, la cosa è venuta molto interessante. Poi il pubblico ha votato e io ora sto già scrivendo dalla prigione».

21 Tra i fondatori di questо quotidiano dell’emigrazione russa, uscito dal 1920 al 1931, c’era anche il padre di Nabokov, Vladimir Dmitrievič.

22 Cit. nell’apparato critico a cura di A. Babikov (cfr. R. Tatarinova, Sud nad «krejcerovoj sonatoj», in «Rul’», 18 luglio, p. 8, cit. in V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., pp. 237-239: p. 238).

23 V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., p. 148.

24 Sul tema della riscrittura, e sull’ampia bibliografia che lo affronta, rimando a una sintesi recente di Irene Fantappiè, che evidenzia la struttura tridimensionale della riscrittura; infatti, come afferma la studiosa, «nella riscrittura, il testo primo e secondo vengono esperiti entrambi come superficie testuale, come un recto e un verso organizzati in una combinazione “terza” e paradossale» (cfr. I. Fantappiè, Riscritture, in Letterature comparate, a cura di F. de Cristofaro, Roma, Carocci, 2020, pp. 135-165: p. 139).

25 Il pastiche è collocato da Gérard Genette (cfr. Palinsesti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 79-151) sull’asse dell’imitazione (insieme alla caricatura e alla forgerie); tuttavia il riferimento all’accezione più ampia del termine rinvia a Paul Aron (in Histoire du pastiche. Le pastiche littéraire français de la Renaissance á nos jours, Paris, Puf, 2008), secondo il quale si può considerare il pastiche nella sua relazione con i registri (del comico, del satirico, del polemico), con i generi, con lo stile, lo statuto sociale e l’identità degli scrittori, le trasformazioni dei testi: in proposito, rimando alle riflessioni di Ornella Tajani contenute in: Tradurre il pastiche, Modena, Mucchi, 2018, pp. 11-27, in un lavoro dedicato all’affinità fra le pratiche del pastiche e quelle della traduzione letteraria.

26 Riprendo qui una definizione di Giuseppe Merlino, utilizzata da Tajani (in Tradurre il pastiche cit., p. 34) per sottolineare come, per Proust, il pastiche sia una pratica della distanza in un duplice senso, sia dalla scrittura altrui sia da quella propria.

27 Cfr. R. De Giorgi, La sonata a Kreutzer (1890) cit., p. 2

28 Ricca è anche la lista degli adattamenti cinematografici della povest’, cfr. Tolstoï et le cinéma, dir. V. Pozner, Paris, Institut d’études slaves, 2005, pp. 108-110.

29 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 139 Trad. it.: «L’omicidio che ho commesso non è un semplice colpo di pugnale, di notte, il 5 settembre, in un salotto ben illuminato. L’omicidio che ho commesso è un evento prolungato nel tempo e assomiglia a un veleno a lento rilascio, piuttosto che al balenio di una lama d’acciaio. Oso sperare che l’enorme, lugubre rimorso, in cui da allora si perde la mia vita, non influisca in alcun modo sulla decisione del tribunale». La traduzione è sempre mia, così come i corsivi. Ringrazio Cinzia De Lotto per la rilettura e i preziosi suggerimenti; l’auspicio è che questa traduzione, qui presentata solo parzialmente, possa presto essere pubblicata integralmente.

30 Ivi, p. 140. Trad. it.: «Non avevo ancora sedici anni, non conoscevo ancora le donne, ma ero già corrotto dal rivoltante brusio delle storielle e dаlla spacconeria dei coetanei. Ed ecco che uno studente, un compagno di mio fratello, mi condusse in quel luogo splendidamente chiamato «casa di tolleranza». Non ricordo né il nome né il viso della donna che mi ha insegnato l’amore. Ricordo, però, che in quella caduta c’era qualcosa di particolare e toccante: ero triste, triste; quella sensazione di qualcosa di irreparabile, di irrecuperabile l’ho provata solo due volte nella vita: allora, mentre guardavo la prostituta che si rivestiva, e molti anni dopo, guardando il volto esanime di mia moglie. Alla prima caduta seguì un periodo di vita da scapolo, reso vivace da quella depravazione legittima, salutare, che ci consigliano i medici. Ero diventato un fornicatore».

31 Ibidem. Trad. it.: «Ero incredibilmente orgoglioso e riservato. Le complicazioni sentimentali mi spaventavano. In quegli anni mi ero abbrutito e verso le donne provavo un leggero disprezzo».

32 Ivi, p. 144. «Господа, я усталый и несчастный человек», cioè: «Signori, io sono un uomo stanco e infelice».

33 L.N. Tolstoj, Povesti i rasskazy 1885-1902, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1982, vol. XII, p. 137. Trad. it.: L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti, intr. di S. Vitale e trad. it. di L. Salmon, Milano, Garzanti, 2002, pp. 19-20: «Una sera, dopo aver fatto un giro in barca, di notte, al chiaro di luna, tornavamo a casa e io le sedevo accanto ammirando la sua figura slanciata avvolta nel jersey e i suoi boccoli, decisi a un tratto che era lei. Quella sera mi pareva che lei comprendesse tutto, tutto ciò che io sentivo e pensavo e mi parve di sentire e pensare le cose più nobili. In sostanza, invece, si trattava solo del fatto che il jersey le donava particolarmente come pure i boccoli e che, dopo una giornata trascorsa accanto a lei, avevo voglia di una maggiore intimità». Le cancellature servono per evidenziare meglio le differenze tra i due testi, cioè quanto viene eliminato da Nabokov.

34 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 140. Trad. it: «Ricordo la sera del nostro giro in barca, e io che ammiravo il suo corpicino slanciato, fasciato nel jersey. Quella sera mi sembrò di provare le cose più elevate; ma in realtà era solo che il jersey le stava bene, erano solo i suoi boccoli che dondolavano graziosi…».

35 A proposito della percettibilità dei procedimenti impiegati dagli scrittori, Tomaševskij individua una maniera in cui gli sforzi sono tutti rivolti a celarne la presenza, e un’altra «che non si cura di mascherare il procedimento, anzi spesso lo rende percettibile di proposito»; poi aggiunge: «Nell’ambito di questa seconda maniera letteraria vanno distinte le opere volte a rendere palese un procedimento altrui, sia esso tradizionale o appartenga a un singolo scrittore; se a ciò se ne accompagna l’interpretazione comica, abbiamo ciò che si chiama una parodia» (B. Tomaševskij, La costruzione dell’intreccio, in I formalisti russi, a cura di T. Todorov, Torino, Einaudi, 1968, pp. 344-345). Nel caso di Nabokov, che non «si curi» di mascherare certi procedimenti mi sembra evidente, senza, tuttavia, sconfinare nella parodia. Sulla parodia, anche nel suo rapporto con altri generi affini, cfr. D. Sangsue, La parodia, trad. it. di F. Vasarri, Roma, Armando editore, 2006.

36 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., pp. 140-141 Trad. it.: «Perché ora, attraverso tutti i meandri della mia memoria, quella sera giunge a me con una tale ondata di felicità? Da dove arriva l’emozione che mi assale quando riaffiorano adesso nella mia mente le più minuscole inezie della nostra passeggiata – il colore dell’acqua, i riflessi dei cespugli? Non sarà che mi ero innamorato di lei quella sera, di un amore non libero, sordo, ma comunque vero? Io non so niente. Ricordo solo che ero troppo pieno di me, troppo maldisposto verso una passione autentica, un amore autenticamente elevato, per apprezzare, per liberare il sentimento per me nuovo che avevo provato quella sera».

37 B. Averin, Dar mnemoziny. Romany Nabokova v kontekste russkoj avtobiografičeskoj tradicii, Sankt-Peterburg, Anfora, 2003, pp. 5, 15.

38 Nella traduzione di Giuseppe Ghini, la più recente in italiano: «parlando dell’amore andato / e di avventure oramai passate!» (A. Puškin, Evgenij Onegin, trad. it. di G. Ghini, Milano, Mondadori, 2021, p. 41).

39 Per l’edizione italiana si veda V. Nabokov, Parla, ricordo. Un’autobiografia rivisitata, a cura di A. Raffetto, Milano, Adelphi, 2010.

40 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 141. Trad. it.: «Lo posso assicurare: non solo io non ero spregevole come l’immagine di me contenuta in quel diario, ma anche tutti quelli che sembravano rapporti amorosi, lì descritti, erano in realtà ben più semplici, più naturali, perfino più umani».

41 Ivi, p. 142. Trad. it.: «È terribile da ricordare».

42 Ibidem. Trad. it.: «Ricordarlo è insopportabile».

43 L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti cit., p. 27, a seguire pp. 35, 45, 73.

44 R. Tatarinova, Sud nad «Krejcerovoj sonatoj cit., pp. 237-239: p. 238.

45 Ivi, pp. 236-237.

46 Ivi, p. 143. Trad. it.: «Voi credete che io l’abbia uccisa il cinque ottobre con un pugnale di Damasco ricurvo? Niente affatto… No, signori, l’ho uccisa molto prima: la uccidevo piano

piano, senza accorgermi che la stavo uccidendo. E ora ogni notte<, ogni notte, sulle labbra il suo straordinario sorriso, lei attraversa il mio sonno con un movimento grazioso e pigro».

47 L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti cit., p. 81: «Forse è da un pezzo che si fa figli naturali coi camerieri, che poi vengono considerati i miei. E se fossi arrivato domani, lei, con la sua pettinatura, col suo vitino ed i suoi graziosi e pigri movimenti (vidi il suo viso odioso in tutto il suo fascino) mi sarebbe venuta incontro e questa bestia della gelosia se ne sarebbe restata in eterno nel mio cuore e l’avrebbe dilaniato»

48 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 143. Trad. it.: «A volte la guardavo che versava il tè, muoveva una gamba o avvicinava un cucchiaino alla bocca e sorbiva il liquido, e a me, che stupido, sembrava di odiarla, di odiarla».

49 Ivi, pp. 143-144. Trad. it.: «e invece, mio Dio, cosa non darei per vederla adesso, sì, adesso, che avvicina la tazza alle labbra, si protende verso la zuccheriera trattenendo il merletto della manica corta…».

50 L.N. Tolstoj, Povesti i rasskazy 1885-1902 cit., p. 162. Trad. it.: L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti cit., p. 49: «A volte guardavo come versava il tè, come agitava il piede o come portava il cucchiaio alla bocca, come ciabattava o faceva rumore bevendo e la odiavo proprio per questo come fosse la peggiore delle azioni».

51 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 143. Trad. it.: «A volte la guardavo che versava il tè, muoveva una gamba o avvicinava un cucchiaino alla bocca e sorbiva il liquido, e a me, che stupido, sembrava di odiarla, di odiarla, ma era tutto perché la notte prima lei guardava annoiata gli stucchi sul soffitto mentre io la possedevo – sì, mi convincevo di odiarla, e invece, mio Dio, cosa non darei per vederla adesso, sì, adesso, che avvicina la tazza alle labbra, si protende verso la zuccheriera trattenendo il merletto della manica corta…».

52 L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti cit., p. 51.

53 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., p. 144. Trad. it.: «Abbiamo vissuto così per altri due anni. Lei si ammalava facilmente, i medici non le consentivano di avere figli, le insegnarono come fare. Aveva trent’anni. S’era fatta incredibilmente più bella. Il suo aspetto suscitava turbamento. Quand’ecco che comparve quell’uomo».

54 Sulla centralità di questa parola nel Discorso di Pozdnyšev si sofferma, in un recente saggio dedicato all’anno 1926 di Nabokov a Berlino, anche Vjačeslav Kuricyn (Sčast’e. Nabokov v Berline letom 1926 goda, Tel’-Aviv, Babel’, 2024, p. 50), mettendo in evidenza come la «tenerezza» riunisca il concetto della corporalità («telesnoe») con quello della spiritualità («duchovnoe»).

55 L.N. Tolstoj, Povesti i rasskazy 1885-1902 cit., p. 196. Trad. it.: L.N. Tolstoj, La sonata a Kreutzer e altri racconti cit., p. 89: «Cominciai a capire solo quando la vidi nella bara… – Emise un singhiozzo, ma riprese subito velocemente: – Solo allora, quando vidi il suo viso di morta, compresi tutto ciò che avevo fatto. Compresi che l’avevo uccisa, che per colpa mia era successo che lei era viva, mobile, calda e che ora era immobile, di cera, fredda e che rimediare non si sarebbe potuto mai più, in nessun modo, in nessun luogo. Chi questo non l’ha passato, non può capirlo… Uh! Uh! Uh! – gridò alcune volte e tacque».

56 V. Nabokov, Skital’cy. P’esy 1918-1924 cit., pp. 144-145. Trad. it.: «E poi l’ho vista nella bara. E non si potevano spostare indietro le lancette dell’orologio nemmeno di un secondo, né riattaccare un solo foglietto al calendario ormai sottile – ma quanto io desideravo tutto questo, quanto straziante era il desiderio di ricominciare da capo, e colmarla, lei, la mia dolce moglie, di quella semplice tenerezza, dinanzi alla quale sarebbero stati così ridicoli la gelosia, l’orgoglio e tutte le teorie sul matrimonio, tutti quei bisticci di una mente oziosa. Guardando il suo volto esanime ho capito tutto quello che avevo fatto. Ho capito che io, io l’avevo uccisa, ero stato io a farlo – lei era viva, si muoveva, era calda, e adesso era distesa immobile, cerea, fredda, e non si poteva porvi rimedio mai più, mai più, mai più».

57 Ivi, p. 146. Trad. it.: «quando una volta, di notte, su un treno, mi sono messo a chiacchierare con un compagno casuale di viaggio».

58 Ivi, pp. 145-146. Trad. it.: «Io ero ossessionato dalla gelosia. Oltretutto, in quella forma di gelosia furiosa si era in un certo senso sprigionata quella passione dolente, disperata che per più di otto anni avevo sordamente provato per mia moglie. Tutto insieme: un miscuglio esplosivo di odio e amore, il bruciore dell’amor proprio ferito, e forse anche la sensazione che tutto stesse andando a rotoli – e quanto prima accadeva, tanto meglio era».

59 Ivi, p. 143. Trad. it.: «Ricordo quando è nato il nostro primo figlio, quali tormenti della gelosia ho provato, perché il normale corso della vita era stato infranto».

60 Ivi, p. 146. Trad. it.: «no, non allora ho ucciso mia moglie: l’ho uccisa lentamente, sin dal principio, l’ho uccisa perché l’ho privata della tenerezza, che senza tenerezza nessuna donna può vivere». Nel corpus delle lettere del 1926 di Nabokov a Vera, «tenerezza», preceduto dal possessivo «mia», è uno degli appellativi con cui si riferisce alla moglie; «tenero» può essere il cielo, con «tenerezza» può essere il modo in cui la ama. Cfr. V. Nabokov, Pis’ma k Vere cit., pp. 71, 85, 112, 113 (lettera del 25 giugno 1926, ripetuto più volte), 115.

61 Cfr. V. Nabokov, Lezioni di letteratura russa, a cura di C. De Lotto e S. Zinato, Milano, Adelphi, 2021, p. 189.

62 Cfr. Ivi, p. 136.

63 Per l’edizione italiana si veda V. Nabokov, Re, donna, fante, trad. it. di E. Capriolo, Milano, Adelphi, 1996.