Il Levi degli altri

Primo Levi da autore a personaggio

in due romanzi italiani

Silvia Castellani

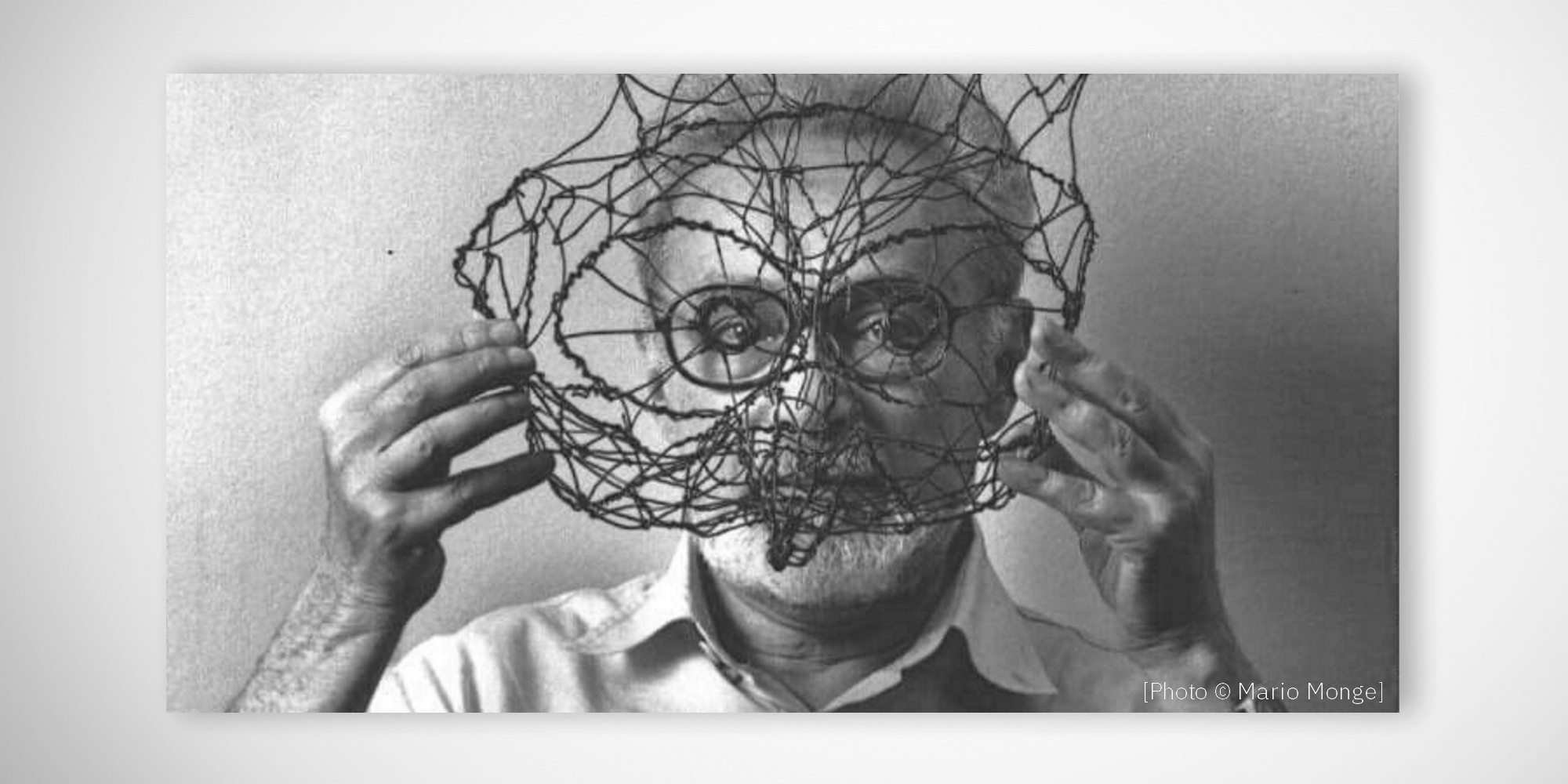

Primo Levi, L’altrui mestiere

«Bisogna guardarsi dal senno del poi e dagli stereotipi», scriveva in I sommersi e i salvati; eppure proprio la sua riflessione è stata – e continua a essere – oggetto di semplificazioni, storture, appropriazioni, santificazioni. Levi è diventato un’icona, spesso ridotta a simbolo univoca di etica e razionalità e ha portato allo sviluppo di quello che Rondini aveva individuato come levismo, ovvero una «tendenza a inquadrare una narrazione entro una struttura, un’indicazione iniziale, una cornice appunto, ispirata a Levi e che assume la funzione di vettore interpretativo della narrazione seguente» a uscire dai confini dalla «nonfiction».

Che cosa accade, dunque, quando uno dei più lucidi testimoni del Novecento, una figura così ingombrante, diventa personaggio letterario, in un’opera di finzione?

Due romanzi italiani molto diversi Devozione (poi rielaborato e ripubblicato come Villa dei cani) di Giorgio Chiesura e Conforme alla gloria di Demetrio Paolin, presentano Primo Levi come personaggio nella narrazione. Entrambi questi autori, quindi, si confrontano con la sua voce, il suo sguardo, la sua eredità.

I. Primo Levi come coscienza esterna: il caso Chiesura

Devozione, pubblicato da Mondadori nel 1990, racconta la storia di un ebreo sopravvissuto al lager che, dopo aver fatto parte del Sonderkommando, si ritira in una villa isolata, incapace di vivere tra gli altri. Soffre di un disturbo psicosomatico: il contatto con altri esseri umani gli provoca lesioni cutanee. La sua esistenza si snoda in un presente ossessivo e degradato, segnato da voyeurismo, fotografie di ragazze nude, ripetizione rituale dei propri traumi.

In questo scenario perturbante, Primo Levi compare sotto forma di una voce interiore, il “Giusto”, il “Poeta”. Non viene mai nominato ma è chiaro che è lui. Il protagonista lo legge, lo ammira, lo teme. Si sente giudicato e, insieme, salvato dalla sua scrittura. Levi diventa una figura morale altissima, inavvicinabile. Il protagonista si rivolge a lui come a un padre, ma anche come a un giudice: la sua testimonianza, limpida e severa, è ciò che lo costringe a misurare la propria colpa. Per il protagonista, dunque, Levi rappresenta una sorta di coscienza esterna; il loro rapporto è unidirezionale e profondamente asimmetrico: l’ammirazione si alterna alla vergogna, la devozione al rancore.

Il legame si spezza quando Levi pubblica i racconti “fantabiologici” di Storie naturali. Per il protagonista questa scelta è un tradimento: il suo “Giusto” avrebbe voltato le spalle alla memoria del lager.

Solo con I sommersi e i salvati il rapporto si ricompone. Ma è troppo tardi: quando il protagonista apprende del suicidio di Levi, immagina che sia un segnale, un lasciapassare, e decide di emularlo.

Devozione suscitò polemiche. La famiglia di Levi protestò per l’accostamento tra la sua figura e un personaggio così disturbante. Chiesura reagì riscrivendo il romanzo, eliminando ogni riferimento a Levi, pubblicandolo nel 2001 con il titolo Villa dei cani. Qualcosa però nella seconda versione manca. Pur rimanendo simile la trama, il protagonista non ha più una guida morale, nessun punto di appoggio etico. E il risultato è un personaggio ancora più oscuro, senza possibilità di redenzione.

II. Primo Levi come personaggio vivo: il caso Paolin

In Conforme alla gloria (Voland, 2016) Demetrio Paolin racconta una storia corale e stratificata, ambientata nella Torino degli anni Ottanta. I protagonisti principali sono Rudolf Wollmer, figlio di un ufficiale nazista e ossessionato da un quadro di pelle umana, ereditato dal padre, e Enea Fergnani che, sopravvissuto a Mauthausen, ora gestisce uno studio di tatuaggi. Quest’ultimo personaggio – come, si vedrà più avanti, altri nel romanzo – corrisponde a una figura realmente esistita (Cento 1986 – Bergamo 1980): attivo nella Resistenza, fu arrestato e trasferito prima a Fossoli poi a Mauthausen, riuscendo a rientrare in Italia nel giugno del 1945.

Le due linee narrative sono intrecciate: l’artefice di quel quadro era Enea che, a Mauthausen, per ordine di Wollmer, aveva tatuato una prigioniera. La connessione è svelata quando Enea decide di riproporre gli stessi tatuaggi sul corpo di Ana, una ragazza che soffre di anoressia e prova una sorta di ammirazione verso i corpi denutriti dei prigionieri nel lager. Ana diventa la modella di Enea per un’estrema performance di body art che condurrà alla fama l’artista.

Levi compare inizialmente come allegoria: l’ippocastano sotto la sua finestra, simbolo della poesia Cuore di legno, piantato nel 1919 e “morto” l’11 aprile del 1987, data del suo suicidio. Poi come notizia radiofonica, per l’annuncio della sua morte. E, infine, come figura viva, pensante che, con l’artificio del flashback vediamo seguire il processo di Eichmann in TV. Lì, il Levi di Paolin prende coscienza di essere sopravvissuto grazie a una selezione, intuizione da cui scaturisce la riflessione sulla vergogna del sopravvissuto, topos tra i più dibattuti, che occupa un intero capitolo di I sommersi e i salvati ma che trova spazio già nelle prime pagine di La tregua.

Enea è abitato dalla colpa, è il personaggio che più di ogni altro riflette il lato spinoso, difficile, “grigio” del lascito leviano. Il motivo viene spiegato quasi al termine del libro. Tramite analessi la narrazione torna al febbraio 1945: Enea per volere di Wollmer, suo carnefice, sopravvive nel lager in una posizione diversa rispetto ai suoi compagni, condizione che fa nascere in lui una profonda vergogna. La sensazione provata lo induce a mentire agli altri prigionieri riguardo ciò che è costretto a fare: tatuaggi che diventeranno un quadro di pelle umana. «Io mi sono reso complice» dice infatti, manifestando il suo sentimento di inadeguatezza. Un secondo atto performativo, incentrato sulla vergogna, lo mostra seduto, muto, mentre fuma: lo stesso gesto che gli era stato imposto dal suo carnefice. Espiazione, non liberazione.

Nel romanzo, Levi è una figura umana e concreta, distante dall’iconicità mitica, ma ancora capace di incarnare una responsabilità irriducibile. Eppure la sua voce, anche nell’assenza continua a risuonare nelle scelte dei personaggi. Enea nel suo tentativo disperato di dare forma al dolore, non può che confrontarsi con Levi: non come modello da imitare, ma come coscienza viva da interrogare, come misura inaggirabile della complessità umana. Il “personaggio-Levi” in Paolin non è una presenza decorativa, ma una figura operante, un elemento di tensione interna alla narrazione, che impone allo scrittore e al lettore di non accontentarsi di spiegazioni semplici.

III. Conclusioni

In entrambi i romanzi, Levi non è solo un personaggio ma una domanda rivolta al lettore. È la misura etica con cui i protagonisti si confrontano e spesso si condannano. Il suo pensiero agisce, destabilizza, mette a nudo le ambiguità.

Farlo entrare nella finzione significa esporsi: al rischio della banalizzazione, certo, ma anche alla possibilità di interrogarsi in modo autentico. Levi è figura ancora viva proprio perché non può essere neutralizzata, assimilata, usata senza conseguenze. La sua presenza obbliga a una responsabilità che è letteraria e morale insieme.

La sua voce, anche quando filtrata dalla finzione non smette di domandare: che cosa significa raccontare dopo Auschwitz? Quale funzione può avere la letteratura a tal proposito? Chi può parlare, e a che titolo? E ancora: è possibile rappresentare senza tradire, testimoniare senza cristallizzare, evocare senza semplificare?

Levi non è un’icona – almeno non dovrebbe esserlo – piuttosto un interlocutore. Lo è per chi scrive romanzi, lo è per chi legge. La sua voce continua a porre domande scomode, a sottrarre il racconto alla consolazione. E questa, forse, è la funzione più alta della letteratura: non offrire risposte semplici, ma aprire ferite invece di chiuderle, generare coscienza, disturbare.

In tempi come quelli che stiamo vivendo, segnati da violenza, disumanizzazione e censura, è ancora più evidente quanto autori come Levi – che hanno conosciuto il male e hanno indagato così in profondità l’animo imano – abbiano ancora molto da dire. La sua voce, nella sua radicale umanità, resta uno strumento per pensare il presente e non smettere di interrogarlo.